Le 7 mars 2023, 1,28 million de Français descendent dans les rues pour manifester contre la réforme des retraites. Un record absolu depuis 1995. Pourtant, au-delà du décompte des manifestants, c’est une force invisible qui anime ces cortèges : une conscience collective blessée par la remise en cause d’un contrat social intergénérationnel. Des applaudissements synchronisés à 20h pendant le confinement aux hashtags viraux de #MeToo, notre époque révèle avec une intensité particulière ce que la sociologie nomme depuis Durkheim la conscience collective.

Cette dimension invisible du social structure nos vies bien plus profondément que les institutions formelles. Mythes, affects, symboliques partagées, rituels numériques : autant de forces souterraines qui façonnent le réel social. Cet article explore comment l’invisible fait société, en mobilisant Émile Durkheim et sa théorie de la conscience collective, Pierre Bourdieu et l’incorporation invisible du social par l’habitus, Cornelius Castoriadis et l’imaginaire instituant, ainsi que Michel Maffesoli et sa sociologie de l’imaginaire.

Table des matières

Durkheim et la conscience collective à l’ère numérique

Émile Durkheim, dans Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912), définit la conscience collective comme l’ensemble des croyances et sentiments communs à la moyenne des membres d’une société. Cette force invisible transcende les consciences individuelles et s’impose à elles avec une autorité morale particulière.

💡 DÉFINITION : Conscience collective

La conscience collective désigne l’ensemble des représentations, valeurs et croyances partagées par les membres d’une société, qui forment un système cohérent extérieur aux individus tout en s’imposant à eux.

Exemple : La conviction largement partagée en France que l’éducation et la santé doivent être des services publics gratuits constitue un élément de la conscience collective française.

Durkheim identifie également l’effervescence collective : ces moments où la société prend conscience d’elle-même à travers des rassemblements créant une énergie émotionnelle partagée. Les grandes manifestations, les événements sportifs, les concerts géants produisent cette intensité collective où l’individu se sent porté par quelque chose qui le dépasse.

À l’ère numérique, la conscience collective se manifeste avec une puissance inédite. Le mouvement #MeToo, qui a généré 870 200 tweets en France entre 2017 et 2022, illustre parfaitement comment une solidarité invisible se cristallise en ligne. Des milliers de femmes, isolées dans leur souffrance individuelle, découvrent soudain qu’elles partagent une expérience commune. Cette prise de conscience transforme des trajectoires personnelles en fait social massif, révélant les structures invisibles de domination patriarcale.

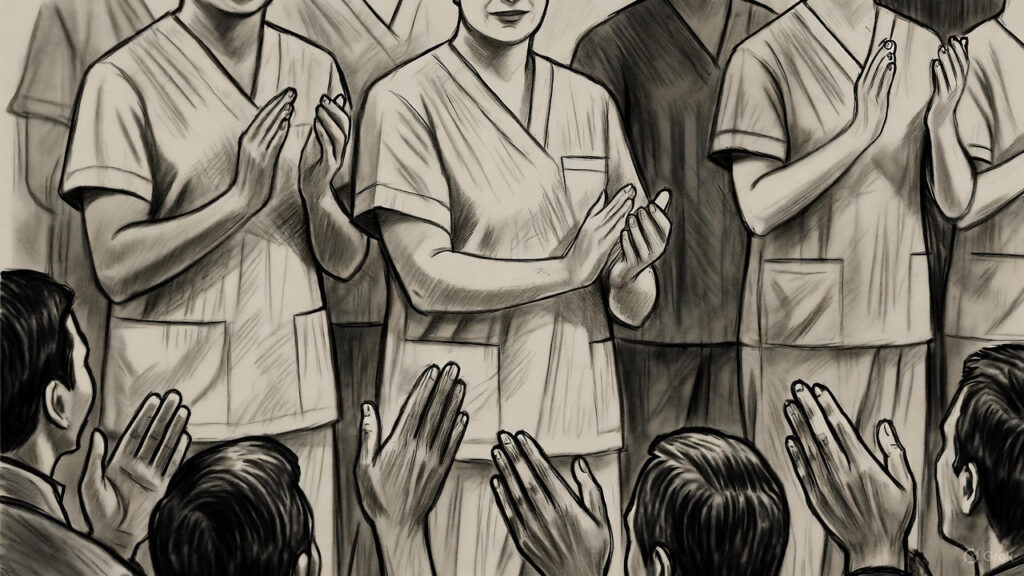

Le confinement de 2020 a produit un rituel quotidien remarquable : les applaudissements de 20h pour les soignants. Chaque soir, aux fenêtres et balcons, des millions de Français créaient un événement sonore synchronisé. Les capteurs urbains ont mesuré des pics à 70-80 décibels, contre 50 décibels habituellement. Ce rituel spontané manifestait une conscience collective face à l’invisible menaçant : le virus. Dans l’impossibilité d’être physiquement ensemble, la société française inventait une forme de solidarité sonore.

Les rituels invisibles qui nous lient

Erving Goffman, disciple contemporain de Durkheim, montre dans Les Rites d’interaction (1967) que notre quotidien est saturé de micro-rituels : salutations, codes vestimentaires, distance interpersonnelle. Ces rituels du quotidienconstruisent l’ordre social de façon invisible.

TikTok, avec 22,44 millions d’utilisateurs actifs en France, crée de nouveaux rituels collectifs numériques. Les danses synchronisées, les challenges viraux, les formats répétitifs constituent des pratiques partagées qui produisent une appartenance générationnelle. 90% des utilisateurs se connectent plusieurs fois par jour, créant une temporalité rythmée par l’algorithme.

📊 CHIFFRE-CLÉ

1,28 million de manifestants ont défilé le 7 mars 2023 contre la réforme des retraites, établissant un record absolu depuis 1995. Cette mobilisation historique révèle l’intensité de l’effervescence collective autour du contrat social intergénérationnel.

Source : Ministère de l’Intérieur, 2023

Les manifestations du samedi, devenues rituelles avec les Gilets jaunes puis les opposants aux réformes des retraites, transforment un jour ordinaire en temps sacré de l’expression démocratique. Le gilet jaune lui-même, simple équipement de sécurité routière, devient symbole d’une classe sociale qui se sent invisible. Cette métamorphose d’un objet banal en emblème collectif illustre la puissance des imaginaires partagés.

La mobilisation autour de Sainte-Soline (25 mars 2023), qui a rassemblé 25 000 à 30 000 personnes, cristallise un imaginaire écologique : l’eau comme bien commun menacé par l’accaparement agro-industriel. Le symbole de la méga-bassine condense des enjeux complexes en une image mobilisatrice. Les Soulèvements de la Terre, menacés de dissolution, ont recueilli 150 000 signatures de soutien, démontrant comment un mouvement peut générer une solidarité massive en construisant un récit territorial et écologique puissant.

L’habitus : l’incorporation invisible du social

Pierre Bourdieu révèle dans Le Sens pratique (1980) comment le social s’incorpore en nous de façon invisible. L’habitus désigne ce système de dispositions durables acquises par socialisation, qui oriente nos choix de manière inconsciente. C’est notre « seconde nature », cette façon d’être au monde qui nous semble naturelle mais qui est en réalité socialement construite.

Bourdieu décrit l’habitus comme une « loi immanente, déposée en chaque agent par la prime éducation ». L’enfant de cadres supérieurs développe dès l’enfance un rapport « naturel » à la culture légitime : musées, opéra, littérature classique lui semblent évidents. Cet habitus culturel, invisible à celui qui le possède, fonctionne comme un capital symbolique qui facilite la reproduction sociale.

Les données de l’INSEE (2023) révèlent ces mécanismes invisibles de la reproduction sociale. En 2022, 45,1% des cadres sont allés au moins une fois à un spectacle vivant, contre seulement 10,9% des ouvriers : un ratio de 4 pour 1. Cette inégalité d’accès à la culture ne résulte pas d’un choix conscient mais d’un habitus différencié.

Plus frappant encore, les pratiques culturelles collectives se sont effondrées entre 2015 et 2022. La fréquentation des spectacles vivants chute de 33 points (de 54,6% à 22,1%), celle du cinéma de 18 points, celle des sites culturels de 21 points. Au-delà de l’effet Covid, cette désaffection révèle une transformation profonde des imaginaires collectifs : l’individualisation des pratiques culturelles via les écrans remplace progressivement les rituels collectifs physiques.

La violence symbolique s’exerce ainsi de façon douce : les dominés intériorisent leur position sociale comme naturelle. Un jeune de milieu populaire qui « n’aime pas » l’opéra ne subit pas de contrainte physique, mais son dégoût est socialement construit. Pierre Bourdieu explique dans La Distinction (1979) que ces préférences esthétiques apparemment personnelles traduisent en réalité l’architecture invisible des rapports de classe.

Imaginaires instituants : quand l’invisible crée le réel

Cornelius Castoriadis développe dans L’Institution imaginaire de la société (1975) une théorie radicale : ce sont les significations imaginaires sociales qui donnent sens à nos vies. L’imaginaire n’est pas un reflet déformé du réel, mais la force créatrice qui institue le social.

Castoriadis distingue l’imaginaire instituant (pouvoir créateur de nouvelles formes sociales) et l’imaginaire institué(formes cristallisées, routinisées). Les grands mouvements sociaux expriment cette tension : l’imaginaire instituant tente de transformer les structures établies. Les Gilets jaunes ont ainsi créé un nouvel imaginaire politique : le peuple contre les élites, la France périphérique contre les métropoles mondialisées.

Michel Maffesoli, penseur contemporain de l’imaginaire, affirme dans La Force de l’imaginaire (2019) que « l’imaginaire, c’est le climat, l’atmosphère dans laquelle on baigne ». Selon lui, nous assistons à un retour des communautés émotionnelles, des « tribus » postmodernes rassemblées par des affects partagés plus que par des intérêts rationnels.

Le mouvement climatique Dernière Rénovation, avec ses actions spectaculaires de blocage d’autoroutes et d’interruption d’événements sportifs, construit un imaginaire d’urgence temporelle : « il nous reste X jours ». Cette dramaturgie crée une communauté émotionnelle angoissée mais mobilisée. Plus de 200 personnes ont participé aux actions en 2023, incarnant un imaginaire radical de désobéissance civile.

TikTok fonctionne comme un gigantesque producteur d’imaginaires collectifs. Les algorithmes façonnent invisiblement les perceptions en créant des « bulles de filtre » : chaque utilisateur baigne dans un flux de contenus qui renforce ses croyances. Hugo Décrypte, avec 6,4 millions d’abonnés sur TikTok, vulgarise l’actualité sociale pour une génération qui construit sa conscience collective en scrollant.

Les nouveaux rituels numériques : entre lien et fragmentation

Les réseaux sociaux créent des formes inédites de conscience collective et d’effervescence. En France, 50,4 millions de personnes (75,7% de la population) utilisent activement les plateformes sociales, passant en moyenne 5h22 par joursur Internet.

Instagram rassemble 26,6 millions d’utilisateurs français, dont 76% des 16-25 ans se connectent quotidiennement. Ces rituels numériques produisent une nouvelle forme de cohésion générationnelle. Les stories éphémères, les formats courts, les interactions par likes constituent un langage symbolique partagé.

Mais cette conscience collective numérique est-elle comparable à l’effervescence durkheimienne des grands rassemblements physiques ? Une manifestation de 1,28 million de personnes crée une énergie collective physique, corporelle, irréductible aux interactions virtuelles. La co-présence des corps, les chants partagés, la perception sensorielle de la masse produisent une intensité émotionnelle spécifique.

Pourtant, #MeToo démontre qu’une mobilisation numérique peut avoir des effets sociaux massifs. 37% des Françaisont déclaré avoir pris conscience de comportements inappropriés après le mouvement, et les plaintes pour violences sexuelles ont augmenté de 30% en octobre 2017. L’invisible révélé (les structures de domination genrées) transforme concrètement les normes sociales.

Gabriel Tarde, sociologue du XIXe siècle redécouvert aujourd’hui, avait théorisé dans Les Lois de l’imitation (1890) la contagion invisible des idées. Les réseaux sociaux actualisent sa vision : les contenus viraux se propagent par imitation, créant des épidémies d’imaginaires.

Conclusion : reconnaître l’invisible pour transformer le réel

L’invisible social n’est pas une métaphore : c’est la dimension la plus puissante de nos vies collectives. La conscience collective, les rituels partagés, les imaginaires instituants, l’habitus incorporé structurent le réel social bien plus profondément que les institutions formelles.

Les données empiriques le confirment : 1,28 million de manifestants en 2023, 22,44 millions d’utilisateurs de TikTok, 870 200 tweets #MeToo, l’effondrement de 33 points des pratiques culturelles collectives. Chaque chiffre révèle des forces invisibles à l’œuvre : croyances partagées, solidarités émotionnelles, inégalités incorporées, nouveaux rituels numériques.

Reconnaître l’invisible, c’est se donner les moyens d’une compréhension — et d’une action — authentiquement transformatrice. Comme l’écrit Maffesoli, « on ne peut bien comprendre la vie que si on saisit les rêves, les fantasmes, les mythes… Le réel est construit par l’irréel ».

Et vous, quels rituels invisibles structurent votre quotidien ? Avez-vous conscience des imaginaires collectifs qui orientent vos choix ? Partagez votre réflexion en commentaire ou découvrez notre analyse sur les tendances sociologiques qui vont marquer 2025.

📚 POUR ALLER PLUS LOIN :

→ L’Habitus selon Bourdieu : L’Architecture Invisible de la Reproduction Sociale

→ Les Rituels du Quotidien : Une Résistance Silencieuse à l’Accélération Sociale

→ La théorie de la violence symbolique de Bourdieu

💬 Cet article vous a éclairé ? Partagez-le pour rendre la sociologie accessible à tous !

FAQ

Qu’est-ce que la conscience collective selon Durkheim ?

La conscience collective désigne l’ensemble des croyances, valeurs et sentiments communs aux membres d’une société, qui existent indépendamment des consciences individuelles. Durkheim la définit dans Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912) comme une force morale qui s’impose aux individus et crée la cohésion sociale. Elle se manifeste particulièrement lors de moments d’effervescence collective comme les grandes manifestations ou les rituels partagés.

Quelle est la différence entre conscience collective et conscience individuelle ?

La conscience individuelle est propre à chaque personne et reflète son expérience personnelle unique, tandis que la conscience collective transcende les individus et représente les valeurs communes d’un groupe social. Durkheim explique que dans les sociétés à solidarité mécanique (traditionnelles), la conscience collective domine ; dans les sociétés à solidarité organique (modernes), elle coexiste avec une conscience individuelle plus développée. Les deux s’articulent constamment dans nos vies.

Comment les rituels sociaux renforcent-ils la cohésion sociale ?

Les rituels, selon Durkheim et Goffman, créent des moments de communion collective qui renforcent le sentiment d’appartenance. Les applaudissements synchronisés à 20h pendant le confinement, les manifestations du samedi, ou même les challenges TikTok partagés fonctionnent comme des rituels produisant de la solidarité. Ils marquent une rupture avec le temps ordinaire et créent une énergie émotionnelle collective qui renforce les liens sociaux invisibles.

Quel est le rôle des imaginaires collectifs dans les mouvements sociaux ?

Les imaginaires collectifs fournissent les récits mobilisateurs qui donnent sens à l’action collective. Le mouvement des Gilets jaunes s’est construit autour d’un imaginaire du « peuple » contre les « élites », les mobilisations climatiques autour de l’urgence écologique, #MeToo autour de la libération de la parole. Ces imaginaires transforment des frustrations individuelles en causes collectives en créant des symboles partagés et des identités communes qui transcendent les situations particulières.

Pourquoi parle-t-on d’invisible social ?

L’invisible social désigne toutes les forces qui structurent nos vies sans être immédiatement perceptibles : normes intériorisées, valeurs implicites, habitus incorporé, structures de domination symbolique. Bourdieu montre que ces mécanismes invisibles (comme la reproduction sociale par l’école) sont les plus puissants car ils semblent naturels aux acteurs. Révéler cet invisible est l’objectif même de la sociologie : montrer que ce qui apparaît comme naturel est en réalité socialement construit.

Comment se forment les symboles sociaux ?

Les symboles sociaux naissent quand un objet, un geste ou une image acquiert une signification collective dépassant sa fonction première. Le gilet jaune devient symbole d’une classe sociale invisibilisée, le masque sanitaire symbole de responsabilité collective, le hashtag #MeToo symbole de solidarité féministe. Cette transformation s’opère dans des moments d’effervescence collective où un groupe se reconnaît dans un signe partagé. Les réseaux sociaux accélèrent aujourd’hui considérablement ce processus de symbolisation.

Bibliographie

- Bourdieu, Pierre. 1979. La Distinction. Critique sociale du jugement. Paris : Éditions de Minuit.

- Bourdieu, Pierre. 1980. Le Sens pratique. Paris : Éditions de Minuit.

- Castoriadis, Cornelius. 1975. L’Institution imaginaire de la société. Paris : Le Seuil.

- Durkheim, Émile. 1912. Les Formes élémentaires de la vie religieuse. Paris : Presses Universitaires de France (réédition 2013).

- Goffman, Erving. 1967. Les Rites d’interaction. Paris : Éditions de Minuit (traduction française 1974).

- Maffesoli, Michel. 2019. La Force de l’imaginaire – Contre les bien-pensants. Montréal : Liber.

- INSEE. 2023. France, portrait social – Pratiques culturelles. Paris : INSEE Éditions.

- Statista. 2023. Mobilisations contre les réformes des retraites en France 1995-2023. Base de données en ligne.

Article rédigé par Élisabeth de Marval | 16 octobre 2025 | Fondamentaux de la Sociologie | Temps de lecture : 8 min