À l’heure où l’intelligence artificielle forge nos visages en parfaits imposteurs, la frontière entre authenticité et artifice s’effondre silencieusement. Les deepfakes n’attaquent pas simplement la vérité – ils érodent le socle même de notre confiance collective.

Dans ce théâtre d’ombres numériques, seule une vigilance aiguisée distingue encore le vécu du fabriqué.

Table des matières

Quand les algorithmes tissent le faux qui nous ressemble

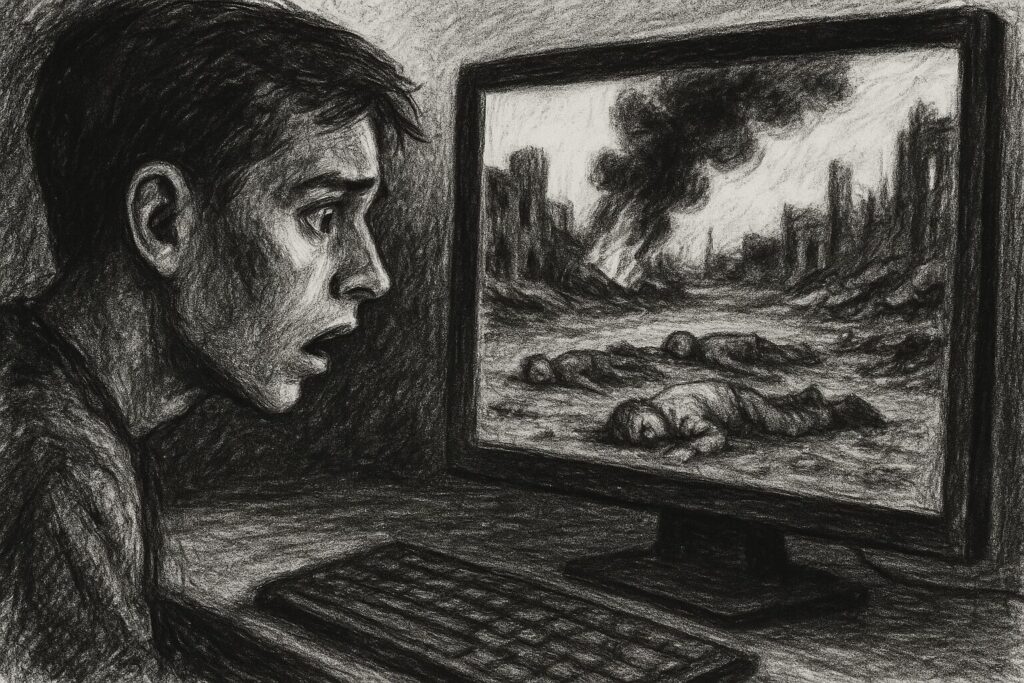

Je regarde cette vidéo sur mon écran. Un président qui n’a jamais prononcé ces mots. Une célébrité dans un film pornographique qu’elle n’a jamais tourné. Un ami qui appelle à l’aide dans un message vocal généré par une machine. Tout semble réel. Rien ne l’est. Je note dans mon carnet : « 2024, l’année où nous avons perdu la confiance en nos propres yeux. »

La femme assise face à moi a cinquante-deux ans. Professeure d’histoire dans un lycée de province. Elle me raconte comment ses élèves lui ont montré une vidéo d’elle tenant des propos racistes. « C’était mon visage, ma voix, mais pas mes mots. » Elle tremble encore. « Le plus terrible, c’est que certains y ont cru. »

Le deepfake n’est pas qu’une technologie. C’est une blessure sociale qui saigne en silence.

Archéologie du présent

Il faut remonter. Toujours remonter. L’histoire ne commence jamais où on croit.

Avant les algorithmes générateurs d’images parfaites, avant les synthèses vocales indétectables, il y avait déjà le mensonge. L’homme a toujours manipulé le réel. Les photomontages soviétiques effaçaient les ennemis du régime. Les rumeurs circulaient de bouche à oreille. Mais jamais à cette vitesse. Jamais avec cette perfection technique.

Walter Benjamin parlait en 1935 de la « perte de l’aura » de l’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique. Que dirait-il aujourd’hui de la perte de l’aura du réel lui-même ? Le philosophe n’avait pas prévu que ce serait notre propre visage, notre propre voix qui perdraient leur authenticité.

Les premiers deepfakes sont apparus en 2017. Des visages de célébrités greffés sur des corps d’acteurs pornographiques. Un divertissement cruel pour certains. Une violation pour d’autres.

« La technologie a toujours un temps d’avance sur l’éthique », m’explique le Professeur M., spécialiste d’intelligence artificielle. « Nous créons d’abord, nous réfléchissons ensuite. »

Ce délai. Ce retard de la conscience sur la technique. C’est là que se niche notre vulnérabilité collective.

Glossaire :

- Hyperréalité : Situation où la conscience ne peut plus distinguer la réalité de sa simulation (Baudrillard)

- Capitalisme attentionnel : Économie fondée sur la captation et la monétisation de l’attention humaine

Radiographie des mécanismes

Regardons maintenant à l’intérieur. Sous la peau des choses.

Le deepfake n’est pas qu’une prouesse technique. C’est un mécanisme social qui fonctionne parce que nous fonctionnons ainsi. Il exploite trois vulnérabilités fondamentales de notre être-au-monde numérique.

D’abord, notre exposition permanente. Nous avons donné sans compter. Des milliers de photos, des heures de vidéo, notre voix enregistrée dans des messages vocaux. Un visage qui apparaît cinquante fois sur Instagram peut être modelé, recréé, animé. Nous avons fourni la matière première de notre propre falsification.

« Je n’avais jamais pensé que mes selfies pourraient servir à ça », me confie Madame T., trente-quatre ans, victime d’un deepfake pornographique diffusé dans son entourage professionnel.

Ensuite, notre architecture émotionnelle. Les contenus qui circulent le plus vite sont ceux qui provoquent des émotions fortes : colère, indignation, peur. Les deepfakes les plus viraux sont ceux qui confirment nos biais, qui nourrissent nos préjugés, qui valident nos craintes. Ils prospèrent sur le terrain fertile de nos divisions sociales.

Enfin, l’écosystème algorithmique personnalisé. Ces bulles informationnelles que les plateformes construisent autour de nous. Si l’algorithme a détecté votre méfiance envers un politicien, il vous montrera plus facilement le deepfake qui le discrédite. La personnalisation devient le cheval de Troie de la désinformation ciblée.

« Les algorithmes amplifient ce que nous sommes déjà », écrit Dominique Cardon. Ils nous renvoient une image déformée de nous-mêmes, puis nous nourrissent de faux qui ressemblent à nos vérités.

Glossaire :

- Biais de confirmation : Tendance à privilégier les informations confirmant ses croyances préexistantes

- Chambre d’écho : Environnement informationnel où les croyances sont amplifiées par répétition et sans confrontation à des idées contraires

Portraits contemporains

Trois visages pour comprendre. Trois destins qui racontent notre époque.

L’Homme aux mille voix. Il a trente ans. Informaticien autodidacte dans une ville moyenne. Il crée des deepfakes audio pour amuser ses amis. Imitations parfaites de célébrités, de politiques. « C’est juste pour rire », dit-il. Puis un jour, il reçoit une proposition. Cinq cents euros pour créer un faux message vocal d’un PDG ordonnant un virement bancaire urgent. Il accepte. « Je ne pensais pas que ça marcherait vraiment », m’avoue-t-il. L’entreprise a perdu trente mille euros. Lui a gagné cinq cents euros et six mois de prison avec sursis.

La frontière entre le jeu et le crime est devenue aussi fine qu’une ligne de code.

La Femme qui n’existait pas. Elle apparaît sur LinkedIn en 2023. Experte en cybersécurité, diplômée de grandes écoles, photographie professionnelle. Elle connecte des centaines de professionnels du secteur. Partage des analyses pertinentes. Organise des webinaires où elle n’allume jamais sa caméra. « Problèmes techniques », s’excuse-t-elle. Six mois plus tard, une enquête révèle qu’elle n’existe pas. Son visage : un deepfake. Ses textes : générés par IA. Son objectif : collecter des informations sensibles sur des infrastructures critiques.

L’identité numérique : nouveau territoire de guerre fantôme.

L’Enseignante détruite. Cinquante-six ans. Professeure respectée dans une petite ville. Un deepfake la montre tenant des propos antisémites. La vidéo circule d’abord sur Snapchat. Puis sur TikTok. Puis dans les conversations WhatsApp des parents d’élèves. En quarante-huit heures, sa réputation de trente ans est pulvérisée. Des parents demandent son renvoi. Elle reçoit des menaces. « J’ai mis six mois à prouver que la vidéo était fausse », me dit-elle. « Mais certains continuent de penser que c’était vrai. »

Le mensonge fait le tour du monde pendant que la vérité met ses chaussures.

Dans chaque cas, le même mécanisme : la technologie crée le faux, mais c’est notre société qui lui donne son pouvoir destructeur.

Glossaire :

- Identité numérique : Ensemble des traces et manifestations d’un individu dans l’environnement numérique

- Viralité : Capacité d’un contenu à se propager rapidement via les partages et interactions sur les réseaux sociaux

Horizons et fractures

Que devient une société qui ne peut plus croire ses propres yeux ?

Nous entrons dans l’ère du soupçon généralisé. Chaque vidéo, chaque enregistrement audio devient potentiellement suspect. Cette érosion de la confiance n’est pas un dommage collatéral – c’est peut-être l’objectif principal des acteurs malveillants qui déploient ces technologies à grande échelle.

« La post-vérité n’est pas l’absence de vérité, mais son insignifiance », écrit la philosophe Myriam Revault d’Allonnes. Quand tout peut être faux, la distinction entre vrai et faux perd de sa pertinence sociale. C’est le triomphe du relativisme comme arme politique.

Face à cette menace, trois horizons se dessinent.

Le premier, technologique : des outils de détection de deepfakes se développent, mais restent toujours un pas derrière les technologies de création. Cette course entre le bouclier et l’épée semble sans fin. « Nous détectons aujourd’hui 70% des deepfakes », m’explique l’ingénieure K. de l’Institut T. « Mais les 30% qui passent à travers nos filtres sont les plus dangereux. »

Le second, juridique : des législations émergent, comme le Digital Services Act européen. Mais comment appliquer des lois nationales à des phénomènes numériques transfrontaliers ? Comment punir des acteurs anonymes, parfois soutenus par des États ?

Le troisième, éducatif : l’alphabétisation numérique critique devient aussi essentielle que savoir lire et écrire. « Nous devons enseigner le doute méthodique dès l’école primaire », plaide le chercheur V., spécialiste des médias.

Mais une fracture se dessine déjà. Entre ceux qui auront accès à cette éducation critique et les autres. Entre ceux qui pourront se payer des outils de vérification et ceux qui resteront exposés. La vulnérabilité face aux deepfakes devient un nouveau marqueur d’inégalité sociale.

Glossaire :

- Post-vérité : Circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d’influence que les appels à l’émotion et aux croyances personnelles

- Littératie numérique : Capacité à comprendre et utiliser les technologies de l’information de manière critique et réflexive

Miroirs brisés

Je ferme mon carnet. Sur mon téléphone, une notification : un ami partage une vidéo « incroyable » d’un politicien tenant des propos scandaleux. Je regarde l’image. Elle semble réelle. Est-elle vraie ? Je ne sais plus. Et cette incertitude est déjà une victoire pour ceux qui fabriquent ces mirages.

Les deepfakes ne sont pas qu’une innovation technologique. Ils sont le symptôme d’une société qui a perdu ses repères de vérité commune. Ils prospèrent dans les fissures de notre contrat social.

Je repense à cette phrase de Baudrillard : « Nous vivons dans un monde où la plus haute fonction du signe est de faire disparaître la réalité et de masquer en même temps cette disparition. »

Le masque est devenu si parfait qu’il se confond avec le visage. Et nous sommes là, soudain orphelins de certitude, à chercher des visages authentiques dans une galerie de miroirs déformants.

Que ferons-nous quand nous ne pourrons plus croire ce que nous voyons ?