Dans le monde complexe de la sociologie, peu de théories ont eu autant d’impact et suscité autant de débats que la théorie de la reproduction sociale, en particulier lorsqu’elle est appliquée au domaine de l’éducation. Cette théorie, développée principalement par les sociologues français Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans les années 1960 et 1970, offre une perspective critique sur le rôle de l’éducation dans la société moderne. Loin d’être un simple outil de progrès et d’égalisation des chances, l’éducation est présentée comme un mécanisme subtil mais puissant de perpétuation des inégalités sociales existantes.

Les fondements de la théorie de la reproduction sociale

Le concept de capital culturel

Au cœur de la théorie de la reproduction sociale se trouve le concept de « capital culturel ». Bourdieu argumente que, tout comme il existe un capital économique (argent, biens), il existe un capital culturel composé de connaissances, de compétences, d’éducation et d’avantages qui confèrent un statut social plus élevé à une personne au sein de la société.

Ce capital culturel se manifeste sous trois formes :

- Incorporé : Les dispositions durables de l’esprit et du corps (accent, posture, manières).

- Objectivé : Les biens culturels (livres, œuvres d’art, instruments).

- Institutionnalisé : Les qualifications éducatives.

Selon Bourdieu, les enfants des classes sociales supérieures héritent d’un capital culturel plus important et plus valorisé par le système éducatif, ce qui leur donne un avantage significatif dès le départ.

L’habitus : le pont entre l’individu et la société

Un autre concept clé est celui de l’habitus. L’habitus représente l’ensemble des dispositions, des schèmes de perception et d’action qu’un individu acquiert au cours de sa socialisation. Il s’agit d’une sorte de « seconde nature » qui guide nos comportements, nos goûts et nos aspirations de manière largement inconsciente.

L’habitus est fortement influencé par l’origine sociale. Les enfants des classes supérieures développent un habitus qui correspond mieux aux attentes et aux valeurs du système éducatif, leur permettant de s’y sentir « comme un poisson dans l’eau », tandis que les enfants des classes populaires peuvent se sentir en décalage.

Le système éducatif comme mécanisme de reproduction

La violence symbolique

Bourdieu et Passeron introduisent le concept de « violence symbolique » pour décrire comment le système éducatif impose la culture dominante comme la seule légitime. Cette imposition n’est pas perçue comme une violence par les dominés, mais comme un ordre naturel des choses.

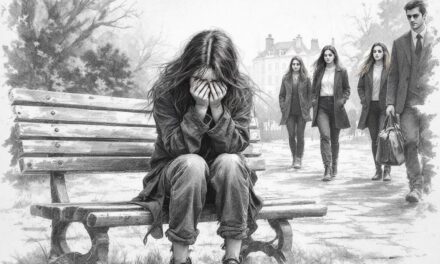

Par exemple, l’école valorise certaines formes de langage, de connaissance et de comportement qui sont plus facilement accessibles aux enfants des classes supérieures. Les enfants des classes populaires doivent faire des efforts supplémentaires pour s’adapter, ce qui peut conduire à l’échec scolaire ou à l’auto-élimination.

La sélection et l’orientation scolaire

Le système éducatif opère une sélection qui, sous couvert de méritocratie, tend à reproduire les hiérarchies sociales existantes. Les élèves issus de milieux favorisés sont plus susceptibles d’être orientés vers des filières prestigieuses, tandis que ceux issus de milieux défavorisés sont souvent dirigés vers des filières moins valorisées.

Cette sélection n’est pas seulement le fait des institutions, mais aussi des choix des individus eux-mêmes, influencés par leur habitus. Les enfants des classes populaires peuvent s’auto-censurer, ne se sentant pas « à leur place » dans certaines filières d’élite.

Les mécanismes subtils de la reproduction

Le curriculum caché

Au-delà du programme officiel, l’école transmet un « curriculum caché » composé de normes, de valeurs et de comportements implicites. Ce curriculum caché favorise généralement les élèves qui possèdent déjà le capital culturel valorisé par l’école.

Par exemple, la capacité à s’exprimer en public, à débattre ou à faire preuve d’esprit critique est souvent valorisée à l’école, mais ces compétences sont plus facilement acquises dans les familles des classes moyennes et supérieures.

Les attentes des enseignants

Les recherches ont montré que les attentes des enseignants peuvent influencer significativement les performances des élèves. Or, ces attentes sont souvent inconsciemment influencées par l’origine sociale des élèves, créant ainsi une prophétie auto-réalisatrice.

Un enseignant peut, sans s’en rendre compte, avoir des attentes plus élevées envers un élève issu d’un milieu favorisé, lui accordant plus d’attention et d’encouragements, ce qui finit par se traduire par de meilleures performances.

Les conséquences à long terme

La légitimation des inégalités

L’un des aspects les plus pernicieux de la reproduction sociale par l’éducation est qu’elle tend à légitimer les inégalités. En présentant l’école comme un système méritocratique, elle fait apparaître les inégalités comme le résultat de différences de mérite ou de talent individuel, occultant ainsi leur origine sociale.

Les diplômés des grandes écoles, par exemple, peuvent considérer leur réussite comme purement méritocratique, ignorant les avantages liés à leur origine sociale qui ont facilité leur parcours.

L’inégalité des chances tout au long de la vie

Les inégalités reproduites par le système éducatif ne se limitent pas à la période scolaire. Elles ont des répercussions tout au long de la vie, influençant les opportunités professionnelles, les réseaux sociaux et même les choix de vie personnelle.

Un diplôme d’une école prestigieuse ouvre non seulement des portes professionnelles, mais donne aussi accès à un réseau social influent, perpétuant ainsi les avantages initiaux.

Critiques et débats autour de la théorie

La question du déterminisme

Une critique fréquente de la théorie de la reproduction sociale est qu’elle serait trop déterministe, ne laissant pas de place à la mobilité sociale ou à l’agentivité individuelle. Certains critiques arguent que la théorie sous-estime la capacité des individus à surmonter leur condition sociale d’origine.

La négligence des autres facteurs

D’autres critiques soulignent que la théorie se concentre trop sur la classe sociale, négligeant d’autres facteurs importants comme le genre, l’ethnicité ou les changements technologiques qui peuvent influencer les trajectoires éducatives et sociales.

Perspectives contemporaines et applications

L’évolution du système éducatif

Depuis les travaux de Bourdieu et Passeron, le système éducatif a connu de nombreuses réformes visant à réduire les inégalités. Cependant, de nombreuses études montrent que ces inégalités persistent, bien que sous des formes parfois plus subtiles.

Par exemple, l’accès à l’enseignement supérieur s’est démocratisé, mais de nouvelles formes de différenciation sont apparues, comme la hiérarchie entre les filières ou les établissements.

L’impact du numérique

L’ère numérique a introduit de nouvelles dimensions dans la reproduction des inégalités. L’accès aux technologies, la maîtrise des outils numériques et la capacité à naviguer dans l’infosphère sont devenus de nouvelles formes de capital culturel, créant potentiellement de nouvelles lignes de fracture sociale.

Les politiques éducatives à l’épreuve de la théorie

La théorie de la reproduction sociale continue d’influencer les débats sur les politiques éducatives. Elle soulève des questions cruciales : Comment concevoir un système éducatif véritablement équitable ? Comment valoriser différentes formes de capital culturel sans renforcer les hiérarchies existantes ?

Des initiatives comme l’éducation prioritaire, les programmes de discrimination positive ou les pédagogies alternatives tentent de répondre à ces défis, avec des résultats mitigés.

Conclusion : Vers une éducation émancipatrice ?

La théorie de la reproduction sociale nous invite à porter un regard critique sur le rôle de l’éducation dans nos sociétés. Elle nous rappelle que, malgré ses promesses d’émancipation et d’égalité des chances, le système éducatif peut parfois servir à perpétuer et légitimer les inégalités sociales existantes.

Cependant, reconnaître ce mécanisme de reproduction ne signifie pas s’y résigner. Au contraire, cette prise de conscience peut être le point de départ d’une réflexion approfondie sur la manière de transformer l’éducation pour qu’elle devienne un véritable outil d’émancipation et de justice sociale.

Pour y parvenir, il faudra sans doute repenser en profondeur non seulement les contenus et les méthodes d’enseignement, mais aussi la structure même du système éducatif et ses liens avec le reste de la société. Cela implique de valoriser diverses formes de savoirs et de compétences, de lutter contre les stéréotypes et les préjugés, et de créer des environnements d’apprentissage inclusifs qui permettent à chaque élève de développer son plein potentiel, indépendamment de son origine sociale.

La théorie de la reproduction sociale nous rappelle que l’éducation est un enjeu politique et social majeur. Elle nous met au défi de créer un système éducatif qui, plutôt que de reproduire les inégalités, contribue activement à les réduire et à construire une société plus juste et plus équitable.