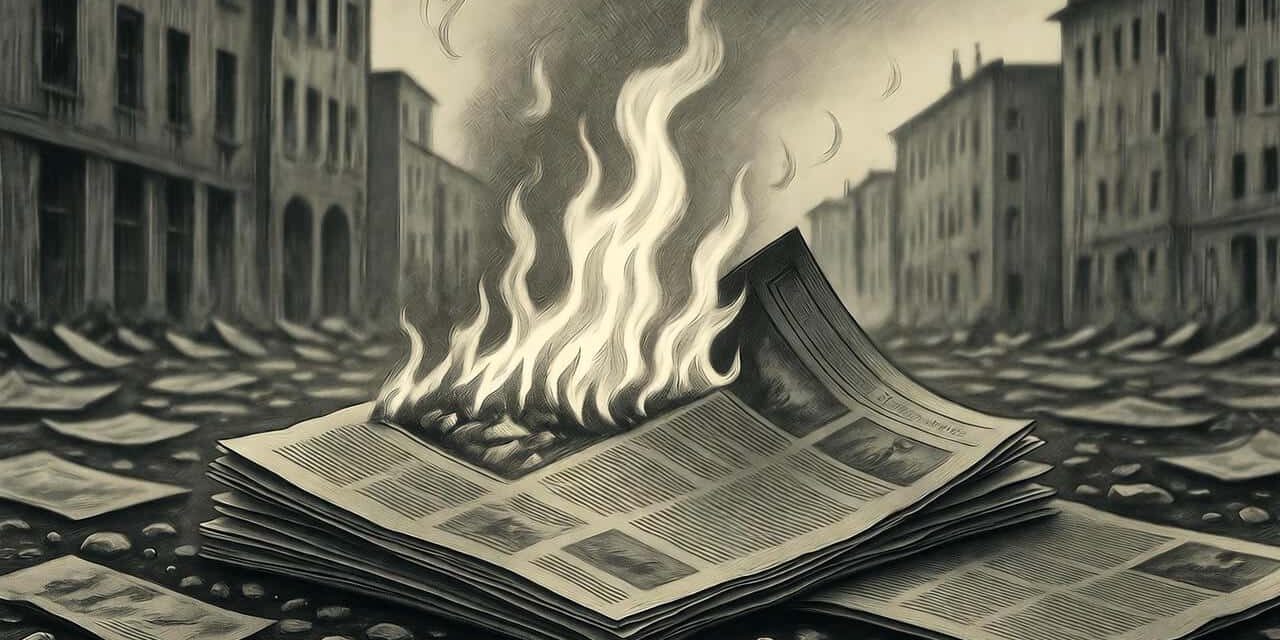

En 2025, un magnat des médias et des télécommunications achève le rachat d’un grand groupe de presse. Son conglomérat contrôle désormais plusieurs stations de radio nationales, des magazines hebdomadaires de référence, et près de 40 % de l’édition française. La même année, d’autres milliardaires issus des télécoms et du numérique se partagent les derniers médias indépendants. En 2026, neuf grandes fortunes possèdent 90 % des médias français.

Cette concentration sans précédent illustre ce que Pierre Bourdieu appelait la destruction du champ journalistique. Quand quelques oligarques contrôlent l’information, c’est la démocratie elle-même qui vacille. Comment une société peut-elle débattre librement quand ceux qui possèdent le pouvoir économique possèdent aussi le pouvoir de dire ce qui est vrai ?

Table des matières

Le champ journalistique selon Bourdieu : une autonomie menacée

Pierre Bourdieu, dans Sur la télévision (1996), développe le concept de champ journalistique pour décrire l’espace social où s’exerce le journalisme. Comme tout champ social, il est structuré par des rapports de force entre agents qui luttent pour accumuler du capital spécifique.

Le champ journalistique possède ses propres règles : l’enquête, la vérification des sources, le recoupement des informations, la déontologie professionnelle. Ces normes définissent ce qu’est un « bon » journalisme et confèrent aux journalistes leur capital symbolique, c’est-à-dire leur crédibilité et leur légitimité professionnelle.

💡 DÉFINITION : Capital symbolique

Le capital symbolique désigne la reconnaissance, le prestige et la légitimité dont jouit un individu ou une institution dans un champ social donné. Pour un journaliste, ce capital repose sur sa réputation d’honnêteté, de rigueur et d’indépendance.

Exemple : Un journaliste d’investigation reconnu possède un capital symbolique important qui lui permet de révéler des affaires sensibles sans être immédiatement discrédité.

Bourdieu insiste sur l’autonomie du champ journalistique. Plus un champ est autonome, plus il définit lui-même ses critères d’excellence. À l’inverse, quand le champ devient hétéronome, ce sont des logiques externes qui le dominent : l’argent, le pouvoir politique, l’audimat.

L’effondrement de la presse traditionnelle marque précisément cette perte d’autonomie. Les règles du journalisme cèdent devant les impératifs économiques et les intérêts des propriétaires.

2026 : quand les oligarques possèdent l’information

La concentration médiatique française atteint en 2026 des sommets historiques. Selon l’Observatoire de la concentration des médias, neuf grandes fortunes contrôlent près de 90 % de la diffusion quotidienne d’information : des magnats des télécommunications, du luxe, de la construction, de l’armement, des médias étrangers et de la finance.

Cette mainmise ne se limite pas à la propriété formelle. Les mécanismes de manipulation politique sont multiples et sophistiqués. Dans L’Oligarchie des incapables (2011), Sophie Coignard documente comment les communicants des grandes fortunes dictent littéralement la ligne éditoriale des médias.

Le cas d’une grande banque française en 2011 est révélateur. Un journal économique allemand prestigieux avait publié une interview de son directeur général… avec toutes les réponses laissées en blanc. Le banquier avait retiré son accord de publication après relecture. En France, précise Coignard, un tel article n’aurait jamais été publié. Le journaliste aurait « obéi » sans broncher.

Les voyages de presse constituent un autre outil de domestication. Les grands groupes multiplient les « escapades » pour journalistes : présentation des résultats d’un club de vacances dans un village paradisiaque, inauguration d’une ligne aérienne en classe affaires, séminaires d’entreprises publiques dans des hôtels de luxe avec invitations pour les conjoints. Un homme d’affaires français le résumait cyniquement : « Ce sont des cons faciles à manipuler. Pour être bien avec eux, il suffit de les inviter à manger, de leur offrir un cadeau, et ça marche. »

📊 CHIFFRE-CLÉ

73 % des journalistes français déclarent avoir subi des pressions de leur hiérarchie pour modifier ou censurer un article gênant pour un annonceur ou le propriétaire du média.

Source : Syndicat national des journalistes, Enquête 2024

Cette captation du champ journalistique par les oligarques reproduit ce que Bourdieu appelait la violence symbolique : une domination qui s’exerce sans contrainte apparente, parce que dominés et dominants ont intériorisé les mêmes catégories de pensée. Les journalistes finissent par s’autocensurer, anticipant les attentes de leurs propriétaires.

Le journalisme d’investigation, trop coûteux et trop risqué, disparaît progressivement. En 2026, les rédactions des principaux quotidiens nationaux ont perdu entre 30 % et 40 % de leurs effectifs depuis 2015. Les services « enquête » ont été les premiers sacrifiés.

Cette concentration médiatique reflète la concentration générale des richesses et des inégalités sociales qui caractérise notre époque. Comme le montre Jean Ziegler, les oligarques n’achètent pas des médias par hasard : c’est une stratégie de pouvoir qui leur permet de façonner l’opinion publique et de protéger leurs intérêts économiques.

Habermas et la mort de l’espace public démocratique

Jürgen Habermas, dans L’Espace public (1962), définit l’espace public comme le lieu symbolique où les citoyens débattent librement des affaires communes. Cette sphère de discussion rationnelle nécessite des médias indépendants capables de fournir une information fiable et pluraliste.

L’effondrement de la presse traditionnelle détruit cet espace public. En 2026, l’information est fragmentée entre médias captifs des oligarques, réseaux sociaux saturés de fake news, et quelques médias indépendants au lectorat limité. Il n’existe plus de lieu commun où les citoyens peuvent confronter des arguments contradictoires.

Les algorithmes des plateformes numériques accentuent cette fragmentation. Chacun reçoit une information personnalisée qui confirme ses opinions préexistantes. La désinformation et les fake news créent des bulles informationnelles où il devient impossible de rencontrer une pensée différente. La polarisation politique s’intensifie.

Le sociologue Dominique Cardon, dans Culture numérique (2019), montre comment cette architecture algorithmique transforme l’espace public en archipel de communautés isolées, incapables de se parler. Cette agora numériquefragmentée empêche la délibération collective que nécessite toute démocratie fonctionnelle. Habermas parlait d’une « reféodalisation » de l’espace public : le retour à des sphères privées de discussion, contrôlées par des puissances économiques, sans véritable débat démocratique.

Comment délibérer collectivement quand chacun vit dans sa propre réalité informationnelle ? Comment voter de manière éclairée quand les médias de masse sont contrôlés par ceux qui ont intérêt au maintien de l’ordre établi ? Ces questions ne sont pas rhétoriques : elles touchent au cœur du fonctionnement démocratique.

L’affaire d’un médicament controversé, révélée par une pneumologue en 2010, illustre ces enjeux. Un grand laboratoire pharmaceutique avait littéralement acheté des médias spécialisés pour empêcher la diffusion d’informations critiques. Un magazine médical, financé par ce laboratoire, censurait systématiquement les articles de ses journalistes sur le scandale. Sans médias indépendants pour relayer l’alerte, combien d’autres scandales sanitaires, financiers ou environnementaux restent-ils enfouis ?

Peut-on encore croire en une information libre ?

Face à ce tableau sombre, quelques contre-exemples persistent. Des médias en ligne fondés sur des modèles d’abonnement sans publicité ni actionnaire capitaliste survivent et révèlent régulièrement des affaires majeures impliquant des personnalités politiques ou économiques, prouvant qu’un journalisme d’investigation exigeant reste possible.

Certains hebdomadaires satiriques centenaires maintiennent leur indépendance absolue grâce à leur structure coopérative et leur refus de toute publicité. Des revues économiques alternatives, des sites d’information écologiques proposent des angles critiques ignorés des médias mainstream.

Mais ces expériences restent fragiles. Leur modèle économique, fondé sur les abonnements et les dons, ne permet pas de financer des rédactions importantes. Les médias indépendants comptent généralement entre 50 et 150 journalistes quand les grands quotidiens nationaux en emploient encore 300 à 400. L’investigation de qualité coûte cher : déplacements, temps long, expertises juridiques, frais de procédure quand les puissants attaquent.

La responsabilité ne repose pas uniquement sur les journalistes. Les citoyens doivent développer leur esprit critique et accepter de payer pour une information de qualité. L’illusion du « tout gratuit » sur Internet a détruit le modèle économique de la presse, ouvrant la voie à la captation par les oligarques.

L’éducation aux médias devient une compétence démocratique fondamentale. Apprendre à vérifier ses sources, identifier les biais éditoriaux, reconnaître les techniques de manipulation, recouper les informations : autant de gestes qui permettent de résister à la désinformation.

Faut-il pour autant désespérer ? Bourdieu rappelait que les champs sociaux sont des espaces de luttes. L’autonomie du champ journalistique peut se reconquérir si journalistes et citoyens s’organisent collectivement pour défendre l’indépendance éditoriale et inventer de nouveaux modèles économiques.

Conclusion

L’effondrement de la presse traditionnelle ne relève pas d’une fatalité technologique, mais d’un rapport de forces que Bourdieu avait anticipé. Quand le champ journalistique perd son autonomie face aux puissances économiques, c’est l’espace public démocratique qui se désintègre.

En 2026, nous vivons cette prophétie sociologique : quelques oligarques contrôlent l’information, les journalistes sont domestiqués, l’investigation disparaît. Reste à savoir si les citoyens accepteront cette reféodalisation ou s’ils inventeront de nouvelles formes de résistance informationnelle.

Et vous, quels médias consultez-vous quotidiennement ? Êtes-vous prêt à payer pour une information véritablement indépendante ? Partagez votre réflexion en commentaire ou découvrez notre analyse sur la violence symbolique dans les médias.

📚 POUR ALLER PLUS LOIN :

→ La violence symbolique de Bourdieu : la domination invisible → Les mécanismes de la manipulation politique → Désinformation : comment les fake news détruisent les démocraties → L’agora numérique : l’espace public à l’ère digitale → Les inégalités sociales au 21e siècle

💬 Cet article vous a éclairé ? Partagez-le pour rendre la sociologie accessible à tous !

FAQ

Qu’est-ce que le champ journalistique selon Bourdieu ?

Le champ journalistique désigne l’espace social où s’exerce le métier de journaliste, structuré par des règles professionnelles propres (vérification des sources, enquête, déontologie). Bourdieu montre que l’autonomie de ce champ est menacée quand des logiques externes (profit, pouvoir politique) prennent le dessus sur les normes journalistiques. Cette perte d’autonomie détruit la qualité de l’information démocratique.

Pourquoi les oligarques achètent-ils des médias ?

Les oligarques investissent dans les médias pour trois raisons : protéger leurs intérêts économiques en contrôlant l’information qui les concerne, acquérir une influence politique majeure, et bénéficier d’un prestige social. Posséder un média confère un pouvoir symbolique considérable dans l’espace public. Comme le montre Jean Ziegler, « la richesse, c’est le pouvoir », et ce pouvoir s’exerce notamment par le contrôle des récits médiatiques.

Comment la concentration médiatique menace-t-elle la démocratie ?

Une démocratie nécessite un espace public où les citoyens accèdent à des informations pluralistes et peuvent débattre librement. Quand quelques propriétaires contrôlent l’essentiel des médias, ils définissent les sujets légitimes, filtrent les informations gênantes et formatent l’opinion publique. Cette captation de l’information empêche la délibération collective et transforme les électeurs en public passif, incapable d’exercer un véritable choix politique éclairé.

Existe-t-il encore des médias vraiment indépendants en France ?

Oui, quelques médias maintiennent leur indépendance grâce à des modèles économiques alternatifs : médias en ligne sur abonnement sans actionnaires, hebdomadaires satiriques en coopérative sans publicité, sites d’information financés par dons et abonnements. Mais ils restent fragiles économiquement et n’ont pas les moyens de rédactions importantes. Leur existence prouve qu’un journalisme libre est possible, mais nécessite un engagement financier des citoyens prêts à payer l’information.

Bibliographie

- Bourdieu, Pierre. 1996. Sur la télévision. Paris : Raisons d’agir.

- Habermas, Jürgen. 1962. L’Espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise. Paris : Payot (réédition 1993).

- Coignard, Sophie. 2011. L’Oligarchie des incapables. Paris : Albin Michel.

- Ziegler, Jean. 2002. Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent. Paris : Fayard.

- Cardon, Dominique. 2019. Culture numérique. Paris : Presses de Sciences Po.