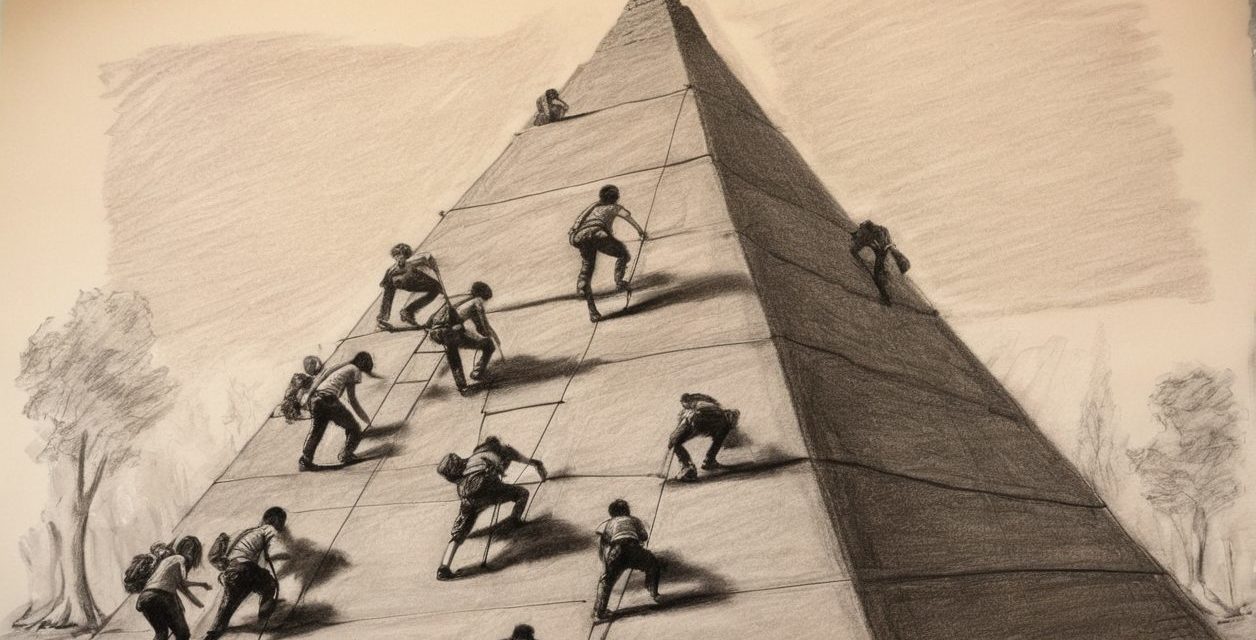

La France, la Belgique et la Suisse (et le reste du Monde) perpétuent des systèmes où l’origine sociale détermine le destin bien plus que le mérite individuel. Les données implacables collectées entre 2015 et 2025 révèlent un constat accablant : la mobilité sociale stagne depuis les années 1970, les élites se reproduisent par héritage plutôt que par talent, et l’école amplifie les inégalités au lieu de les corriger. En France, un enfant de famille pauvre devra attendre six générations—environ 180 ans—pour atteindre le revenu moyen, tandis que 73% des étudiants de Polytechnique proviennent de familles de cadres supérieurs contre seulement 0,4% d’origine ouvrière. L’héritage représente désormais 65-75% de la richesse totale en France, retrouvant les niveaux du XIXe siècle. Ces chiffres démolissent le mythe républicain de l’égalité des chances et exposent une réalité brutale : nous vivons dans des sociétés où la naissance compte infiniment plus que l’effort.

Table des matières

L’ascenseur social en panne depuis quarante ans

Les statistiques de l’OCDE publiées en 2018 dressent un portrait sévère de la France. Avec un coefficient d’élasticité intergénérationnelle des revenus de 0,52, la France se classe parmi les pays à faible mobilité sociale, bien en-dessous de la moyenne OCDE de 0,38. Ce chiffre signifie concrètement que 52% du statut économique des parents se transmet directement aux enfants, contre seulement 15% au Danemark. L’OCDE estime qu’il faudrait six générations pour qu’une famille du décile inférieur atteigne le revenu moyen en France et en Allemagne, contre seulement deux au Danemark et quatre en moyenne OCDE.

L’analyse longitudinale de l’INSEE sur quarante ans révèle une stagnation préoccupante. Le taux de mobilité sociale des hommes par rapport à leur père a plafonné à 65% en 2015, exactement le même niveau qu’en 1977. Plus alarmant encore, la mobilité ascendante a culminé à 31% en 2003 avant de redescendre à 28% en 2015, tandis que la mobilité descendante a doublé, passant de 7% à 15% sur la même période. Cette trajectoire dessine une courbe en V : amélioration jusqu’aux années 1990, puis stagnation voire régression. L’étude conclut sans ambages que « la transmission des inégalités sociales s’est clairement réduite jusqu’en 1993, mais tend à stagner depuis ».

L’indice mondial de mobilité sociale du Forum économique mondial (2020) place la Suisse au 7e rang mondial avec 82 points, la Belgique au 9e rang avec 79,3 points, mais la France seulement au 12e rang avec 76,5 points. Les cinq premières places sont occupées exclusivement par les pays nordiques, qui dépassent tous les 83 points. L’écart entre la France et le Danemark représente près de 9 points, une différence considérable qui témoigne de systèmes fondamentalement distincts dans leur capacité à permettre l’ascension sociale indépendamment de l’origine.

Les « planchers collants » se sont renforcés : dans les années 1990, 53% des personnes au bas de l’échelle y restaient sur une période de quatre ans ; dans les années 2010, ce taux est passé à 58%. Symétriquement, les « plafonds collants » se sont aussi consolidés, avec 70% des personnes du quintile supérieur qui y demeurent dans les années 2010 contre 65% deux décennies plus tôt. La société française s’est figée à ses deux extrémités, cristallisant les positions sociales de génération en génération.

Le retour de l’héritage et la concentration du patrimoine

Les travaux de Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Camille Landais documentent une transformation fondamentale de la structure de la richesse. En France, la part du patrimoine hérité dans la richesse totale était tombée à 35-45% dans les années 1970, son niveau historique le plus bas. En 2010, elle a bondi à 65-75%, retrouvant quasiment les niveaux du XIXe siècle où elle atteignait 80-90%. Cette évolution suit la théorie r > g de Piketty : lorsque le rendement du capital (4-5%) dépasse durablement la croissance économique (1-2%), le patrimoine hérité croît mécaniquement plus vite que les revenus du travail. Comme l’explique notre analyse des inégalités sociales au 21e siècle, cette acceptation de la servitude économique repose sur des mécanismes d’invisibilisation puissants.

Le flux annuel des héritages et donations représentait 20-25% du revenu national au XIXe siècle, est tombé sous les 5% dans les années 1950, et remonte à 15% en 2010 avec une projection à 20-25% pour 2050. En valeur absolue, l’héritage moyen en France atteignait 440 000 euros en 2008, soit 12,5 années du revenu moyen. Mais cette moyenne masque des inégalités considérables : les 50% de la population les plus modestes héritent de moins de 70 000 euros au cours de leur vie, tandis que le top 1% hérite en moyenne de 4 millions d’euros et le top 0,1% de 13 millions d’euros—soit 180 fois plus que l’héritier médian.

Les donations ont explosé, représentant désormais près de 50% des transmissions patrimoniales totales contre 20% historiquement, avec un ratio don-héritage atteignant 80% dans les années 2000. Cette évolution s’explique par l’allongement de l’espérance de vie : les parents donnent de leur vivant pour aider leurs enfants à accéder à la propriété, mais l’âge moyen des héritiers est ainsi passé à 45 ans, trop tard pour que cette aide joue pleinement son rôle dans l’établissement professionnel.

La concentration de la richesse atteint des sommets vertigineux. En France, les 10% les plus riches possèdent 47% du patrimoine total en 2021, en hausse de 6 points depuis 2010. Le 1% le plus riche détient 15% de la richesse nationale, avec un patrimoine minimal de 2,2 millions d’euros. À l’inverse, les 50% les plus pauvres ne possèdent que 7,5% du patrimoine, et le décile inférieur possède un maximum de 4 400 euros, soit essentiellement rien. La Belgique présente la concentration la plus faible d’Europe avec 43,5% pour le top 10%, tandis que la Suisse affiche un coefficient de Gini de 77,4, reflétant des inégalités plus marquées. Cette réalité rappelle le pillage organisé des ultra-riches, mécanisme systématique de captation de la richesse collective.

Selon l’INSEE, 37% des ménages français ont hérité à un moment de leur vie, et 18% ont reçu des donations. Ceux qui héritent disposent en moyenne d’un patrimoine de 442 000 euros, soit le double de ceux qui n’ont pas hérité (238 000 euros). Parmi le décile le plus riche, 44% ont hérité, contre seulement 14% dans le décile le plus pauvre. L’héritage ne corrige donc pas les inégalités : il les perpétue et les amplifie de génération en génération.

L’école comme machine à reproduire les privilèges

L’enquête PISA délivre un verdict sans appel : la France présente la plus forte corrélation entre origine socioéconomique et performance scolaire parmi les 72 pays étudiés en 2015. Cette réalité confirme la théorie de la reproduction sociale développée par Bourdieu, qui démontre comment le système éducatif perpétue les inégalités de génération en génération. Chaque point d’augmentation sur l’indice socioéconomique PISA correspond à 57 points de performance supplémentaires en France, contre 38 points en moyenne OCDE—soit 50% de plus, représentant plus d’une année de scolarité d’écart. En 2016, 40% des élèves défavorisés français sont en difficulté contre 34% en moyenne OCDE, et seuls 2% des élèves défavorisés figurent parmi les plus performants contre 3% ailleurs. Le rapport PISA constate que « l’environnement culturel contribue à hauteur de 38% aux inégalités d’opportunité éducative », mesuré par le nombre de livres au foyer. Cette violence symbolique selon Bourdieu transforme les inégalités sociales en différences de « mérite » apparentes.

Les grandes écoles françaises incarnent cette fermeture sociale. À Polytechnique, 73% des élèves proviennent de familles de cadres supérieurs et professions intellectuelles, tandis que seulement 0,4% sont issus de milieux ouvriers alors que les ouvriers représentent 20,9% de la population active. Ce ratio catastrophique n’a quasiment pas évolué en quarante ans : les enfants d’ouvriers avaient 24 fois moins de chances d’accéder aux quatre grandes écoles les plus prestigieuses dans les années 1950, ils en ont encore 23 fois moins aujourd’hui. Les boursiers stagnent à 11,4% à Polytechnique entre 2019 et 2023, contre 13% les cinq années précédentes. À HEC, seuls 2,9% des étudiants reçoivent des bourses du CROUS, et 67,7% des élèves des écoles de commerce proviennent de familles de cadres. Cette reproduction des élites par l’héritage culturel révèle comment le capital social et culturel se transmet plus efficacement que n’importe quel diplôme.

Sciences Po Paris affiche une légère amélioration avec 14% d’étudiants d’origine populaire contre 3% en 1998, mais ces 14% restent dérisoires face aux 42,7% dont les parents sont cadres contre 30,5% pour les autres candidats. L’ensemble des classes préparatoires aux grandes écoles présente un ratio de 7 pour 1 entre enfants de cadres et enfants d’ouvriers, qui grimpe à 10 pour 1 dans les écoles d’ingénieurs et 11 pour 1 dans les écoles de commerce. Au niveau master, 40% des étudiants sont enfants de cadres et seulement 9% enfants d’ouvriers ; en doctorat, ce ratio atteint 40% contre 6%.

Le système belge souffre d’une ségrégation académique et socioéconomique profonde selon l’OCDE. L’orientation précoce vers des filières différenciées cristallise les inégalités, et le système de quasi-marché scolaire renforce la stratification. Les écoles à forte concentration d’élèves défavorisés font face à une fuite des enseignants qualifiés, créant un cercle vicieux. En Suisse, malgré le système d’apprentissage réputé égalitaire, 73% des personnes dont au moins un parent a un diplôme tertiaire obtiennent elles-mêmes un diplôme tertiaire, contre seulement 20% de celles dont les parents n’ont pas de formation post-obligatoire. L’origine sociale conserve son poids déterminant même à niveau de diplôme identique.

L’autocensure et les barrières psychologiques

L’étude de Nina Guyon et Elise Huillery pour Sciences Po (2014) sur 6 000 collégiens révèle un mécanisme d’auto-sabotage massif. À niveau scolaire strictement égal, les élèves d’origine modeste présentent une estime de soi scolaire inférieure de 15% d’écart-type par rapport aux élèves favorisés. Ils ont 11% de probabilité en moins de préférer la voie générale et technologique, 17% de probabilité en plus de ne pas exprimer de préférence pour l’enseignement supérieur, 20% de probabilité en plus de préférer ne pas poursuivre d’études supérieures, et 37% de probabilité en moins de viser trois années ou plus d’études supérieures. Ces écarts persistent après contrôle du niveau académique, prouvant qu’ils ne relèvent pas de capacités objectives mais de mécanismes sociaux intériorisés.

Une enquête Article 1 de 2025 établit que 57-58% des jeunes s’autocensurent dans leurs choix d’orientation. Parmi eux, 55% estiment que certaines études ne leur sont pas accessibles, 53% craignent de ne pas appartenir au milieu visé, et 42% considèrent le niveau trop élevé malgré des notes suffisantes. Les mécanismes identifiés incluent le manque de modèles familiaux, l’absence de capital social pour naviguer le système, la pression des pairs qui craignent la séparation, et l’intériorisation de stéréotypes sur leurs chances de réussite. Les familles ouvrières manquent d’information sur les parcours d’élite et anticipent des coûts financiers insurmontables, même lorsque des bourses existent.

Selon l’INSEE, 19% des enfants d’ouvriers déclarent avoir subi leur orientation contre 10% des enfants de cadres, et 24% des enfants d’employés ont renoncé à des études pour raisons de durée contre 15% des enfants de cadres. Le système éducatif produit donc une double sélection : une sélection institutionnelle par les notes et concours, et une auto-sélection préalable où les classes populaires se retirent d’elles-mêmes de la compétition, anticipant leur échec selon une logique que Bourdieu nomme « amor fati »—l’amour du destin qui conduit à désirer ce qui est socialement probable.

Discriminations à l’embauche et marché caché de l’emploi

Le testing systématique du ministère du Travail français (DARES, 2021-2025) démontre une discrimination massive : les candidats portant un nom d’origine maghrébine ont 31,5% de chances en moins d’être contactés par les recruteurs à qualifications strictement égales. Le programme Desperado du CNRS, qui a testé 2 594 offres d’emploi en quatre vagues entre 2015 et 2022, confirme cette discrimination à tous les niveaux. Pour les aides-soignantes, l’écart de taux de réponse positive atteint 8 à 15 points selon les périodes. Pour les cadres administratifs, il subsiste un écart de 7 points en 2021-2022, hautement significatif statistiquement. Cette discrimination touche aussi bien le secteur privé que la fonction publique, détruisant le mythe républicain d’une administration impartiale.

La discrimination par l’adresse est également documentée. Avant 2019, vivre dans un quartier prioritaire (QPV) réduisait de 10-12 points les chances d’être convoqué. Le dispositif « Emplois Francs » a inversé cette discrimination dans le privé en créant une incitation financière, mais elle persiste dans le public. Un rapport gouvernemental établit qu’à diplôme égal, les candidats des territoires défavorisés sont 2,5 fois moins reçus en entretien. En Suisse, une étude de l’Université de Neuchâtel (2020) montre que les candidats d’origine camerounaise doivent envoyer 36% d’applications en plus pour obtenir la même réponse, un taux de discrimination supérieur à la Belgique (ratio 1,05) mais inférieur à la France (ratio 2,02).

Le recours massif aux réseaux informels constitue une barrière invisible mais décisive. Selon l’APEC, 37% des cadres sont recrutés par cooptation et 50% de l’ensemble des embauches en France se font via des réseaux personnels ou professionnels plutôt que par des offres publiques. Ce « marché caché de l’emploi » réduit le temps de recrutement de 90% et augmente de 60% la perception de qualité du candidat, conduisant les entreprises à verser des primes de 600 à 15 000 euros aux salariés qui recommandent avec succès. Pour les postes de direction, le réflexe premier est de sonder le réseau avant toute annonce publique.

Cette domination des réseaux crée une inégalité structurelle puisque, comme l’écrit Bourdieu, « le capital social est fonction de l’étendue du réseau de relations mobilisable, mais également du volume de capital économique, culturel ou social de chacun des membres du réseau ». Un jeune témoigne : « Mes parents travaillent en usine. J’ai beaucoup d’amis qui travaillent en usine. Mon réseau était quand même assez limité ». Les enfants de cadres accèdent dès l’enfance à un réseau professionnel étendu et qualifié, tandis que les enfants d’ouvriers n’ont accès qu’à des contacts dans des secteurs déqualifiés, perpétuant la reproduction sociale par le capital social.

L’habitus et les codes culturels comme violence symbolique

Le concept d’habitus développé par Bourdieu désigne ces dispositions incorporées—manière de parler, de se tenir, de penser—qui sont socialement situées et fonctionnent comme des marqueurs de classe. L’habitus selon Bourdieuconstitue cette architecture invisible qui structure nos perceptions et nos actions sans que nous en soyons conscients. L’école et l’entreprise valorisent un habitus bourgeois : « Ce qu’exige l’école de l’enfant prolétaire, c’est moins d’apprendre à construire une phrase qu’à adopter une forme de langage qui le nie profondément, lui, comme sujet ». Les recruteurs évaluent désormais explicitement le « culture fit »—l’adéquation culturelle du candidat à l’organisation—avec 72% des cadres sondés par PwC en 2021 estimant que l’intégration culturelle améliore la performance.

Cette évaluation du « culture fit » ouvre la porte aux biais inconscients puisqu’elle autorise à rejeter un candidat pour raison de « compatibilité » sans critères objectifs vérifiables. Les experts avertissent que « lorsque le culture fit est donné comme raison pour refuser une offre, les recruteurs devraient être en mesure de poser des questions supplémentaires pour s’assurer que ce raisonnement n’est pas utilisé comme excuse pour prendre des décisions fondées sur des préjugés ». Dans la pratique, juger la « fit » revient souvent à privilégier les candidats qui partagent le même milieu social, créant une homogénéité qui se perpétue.

Les barrières incluent l’accent et la grammaire, les références culturelles partagées avec les recruteurs, le savoir-faire dans le networking professionnel, les codes vestimentaires implicites, et la compréhension des hiérarchies organisationnelles non-dites. Ces éléments constituent ce que Bourdieu nomme la « violence symbolique »—une domination qui se présente comme naturelle et se fait accepter comme légitime par ceux-là même qu’elle défavorise. L’habitus « résulte d’une incorporation progressive des structures sociales », rendant invisible le caractère socialement construit de ces barrières, qui apparaissent alors comme des différences de « talent » ou de « potentiel » individuel.

Trajectoires professionnelles et reproduction des élites

Les données INSEE sur les trajectoires par origine sociale révèlent une reproduction massive. En 2015, 49% des fils de cadres deviennent eux-mêmes cadres, un taux quasiment stable depuis 1977 (51%). Ce pourcentage est quatre fois supérieur à celui des fils d’ouvriers qualifiés devenant cadres, et douze fois supérieur lorsqu’on le compare aux fils d’ouvriers non qualifiés. Inversement, moins de 10% des enfants d’ouvriers non qualifiés accèdent aux fonctions de cadres. Les chances relatives sont vertigineuses : les fils de cadres ont 12 fois plus de probabilité de devenir cadres plutôt qu’ouvriers qualifiés comparé aux fils d’ouvriers qualifiés, et 35 fois plus en comparaison avec les fils d’ouvriers non qualifiés.

Les écarts salariaux par origine sociale restent considérables. Une étude INSEE montre que les descendants de cadres peuvent espérer un revenu sur la vie entière supérieur de 50% à celui des descendants d’ouvriers, écart qui s’est réduit de 20 points en vingt ans mais demeure massif. Les revenus médians selon la catégorie sociale dessinent une échelle implacable : le seuil de pauvreté se situe à 1 014 euros mensuels, le SMIC à 1 426 euros, les classes populaires (30% les plus pauvres) jusqu’à 1 608 euros, les classes moyennes entre 1 608 et 2 941 euros, et le seuil de richesse (double du revenu médian) à 4 056 euros. L’origine sociale détermine largement dans quelle tranche un individu se situera à 30, 40 ou 50 ans.

L’origine sociale des PDG du CAC40 illustre la fermeture des élites. Environ 50% des grands dirigeants français sont diplômés de Polytechnique ou de l’ENA, avec un passage quasi-obligatoire par les grandes écoles. Une étude publiée sur Cairn.info souligne que même les dirigeants présentés comme issus de « classes moyennes supérieures » bénéficient en réalité d’avantages substantiels, et que les parcours depuis les « milieux populaires » sont qualifiés de « très rares ». Le système français instaure une « tyrannie du diplôme initial » : le recrutement se fait à 20 ans dans les grandes écoles, déterminant les carrières pour les quarante années suivantes indépendamment des performances réelles.

Les dynasties familiales dominent le capitalisme français. En 2021, les familles contrôlent 21,5% du CAC40 pour une valeur de 509 milliards d’euros, contre seulement 1,9% pour l’État français. La famille Arnault détient 7,4% du CAC40 via LVMH, la famille Hermès 4,6%, la famille Bettencourt Meyers 3,3%, la famille Pinault 1,6%, et la famille Dassault 1,2%. En 2025, la famille Hermès a détrônée Arnault comme plus riche de France avec une fortune de 163,4 milliards d’euros, possédant 66,7% du groupe. Cette concentration familiale a explosé, passant de moins de 10% en 2012 à 21,5% en 2021, démontrant une reconcentration systématique du pouvoir économique dans des mains dynastiques.

Trois cas emblématiques de faux self-made

Bernard Arnault, régulièrement présenté comme entrepreneur self-made, est en réalité fils de Jean Léon Arnault, propriétaire de l’entreprise de BTP Ferret-Savinel et diplômé de Centrale Paris. Bernard intègre Polytechnique en 1971, commence sa carrière dans l’entreprise paternelle en 1971, et en devient président de 1978 à 1984. Sa fortune de départ provient donc d’un héritage d’entreprise familiale prospère. L’acquisition de Boussac Saint-Frères en 1984—narrativisée comme un jeune entrepreneur audacieux rachetant un empire textile défaillant pour « un franc »—s’est faite grâce à la richesse familiale et aux connexions bancaires d’élite via Antoine Bernheim de Lazard Frères. Arnault a ensuite positionné ses cinq enfants dans des postes clés de LVMH, perpétuant la dynastie. Sa fortune de 164 milliards d’euros en 2025 repose sur une accumulation intergénérationnelle, pas sur un parcours méritocratique.

François Pinault, fondateur du groupe Kering, est souvent décrit comme ayant « démarré son entreprise de bois en 1963 ». La réalité est qu’il a repris l’entreprise de commerce de bois de son beau-père à Rennes après son service militaire, la renommant « Établissements Pinault ». Il disposait donc déjà d’une base d’affaires familiale et de réseaux en Bretagne. Il a ensuite diversifié par acquisitions de sociétés en difficulté, accédant ainsi aux capitaux nécessaires. En 1999, il achète 42% de Gucci pour 3 milliards de dollars, pivot vers le luxe qui nécessite des fonds massifs. Son fils François-Henri Pinault a pris le contrôle en 2003, poursuivant la transformation vers un empire du luxe (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga). La famille contrôle 42% de Kering via la holding Artémis, avec une fortune de 15 milliards d’euros en 2025. Ce cas démontre comment l’héritage d’une entreprise familiale, même modeste au départ, combiné au capital social et financier accumulé, se transforme en dynastie.

Françoise Bettencourt Meyers constitue le cas le plus transparent de pure hérédité. Fille de Liliane Bettencourt, elle-même fille du fondateur de L’Oréal Eugène Schueller, elle représente la troisième génération d’une fortune de 73,8 à 75,4 milliards d’euros en 2025, la classant deuxième personne la plus riche de France. Aucune narration entrepreneuriale ne masque ici la réalité : c’est un héritage intégral transmis sur trois générations. Elle contrôle 3,3% du CAC40 via ses participations dans L’Oréal, démontrant comment quelques familles actionnaires dominent l’économie française sans avoir construit les entreprises elles-mêmes. Cette accumulation sans apport personnel de création de valeur illustre parfaitement le constat de Piketty : dans une économie où r > g, les rentiers dominent structurellement les travailleurs.

Les politiques d’égalité des chances ont échoué

Les Zones d’Éducation Prioritaire (ZEP), créées en 1981 pour « donner plus à ceux qui ont moins » et combattre l’échec scolaire, ont fait l’objet d’évaluations sans appel. Marie Duru-Bellat de l’IREDU-CNRS constate qu’elles n’ont produit aucune amélioration ni dans l’obtention du baccalauréat ni dans les chances d’accéder en seconde. Les ressources supplémentaires ont été diluées sur une population trop large, passant de 558 zones en 1997 à 808 en 2001, avant de redescendre à 706 en 2002, rendant la discrimination positive « seulement apparente » selon Bernard Toulemonde. Pire encore, l’effet de stigmatisation a provoqué une fuite des familles informées, accélérant la ségrégation plutôt que de la réduire. Ces mécanismes rappellent l’amnésie collective organisée qui efface systématiquement les échecs des politiques publiques. Les enseignants abaissent leurs attentes dans les établissements ZEP, créant un cercle vicieux où l’étiquette « zone prioritaire » devient synonyme de « voie de garage ».

France Stratégie rapporte que seulement 12% des fonds alloués à la jeunesse concernent explicitement les politiques de mobilité sociale, un montant jugé largement insuffisant. Les actions sont fragmentées et majoritairement « curatives » plutôt que préventives, intervenant trop tard dans les trajectoires. Les recommandations insistent sur la nécessité d’agir dès les premières années de vie et de concentrer les moyens sur les territoires les plus défavorisés, deux principes systématiquement négligés. Cette situation reflète la précarité étudiante qui brise l’héritage de mobilité sociale, transformant l’université en un nouveau filtre de classe plutôt qu’en outil d’émancipation.

Le système de bourses reste insuffisant selon Julie Falcon : « Le système des bourses n’est pas très développé » en Suisse, et en France les étudiants boursiers postulent à moins de concours (1,69 fois en moyenne contre 1,87 pour les non-boursiers) en raison de contraintes financières pour retenter les examens. Les bourses ne compensent pas l’ensemble des coûts cachés : logement, transport, codes culturels, réseau social, et surtout le capital culturel accumulé depuis l’enfance. Une aide financière ponctuelle ne peut inverser vingt ans de socialisation différenciée.

La discrimination positive en France se heurte à une ambivalence constitutionnelle. Gwénaële Calvès note qu’elle est « intrinsèquement ambivalente » dans le contexte républicain qui interdit les statistiques ethniques. L’approche territoriale ne peut cibler efficacement les populations réellement discriminées. Le programme CEP de Sciences Po, qui recrute dans des lycées défavorisés, ouvre des portes à quelques dizaines d’étudiants tout en laissant intactes les structures systémiques qui produisent l’inégalité pour des centaines de milliers d’autres. Ces dispositifs fonctionnent comme des « vitrines » permettant de clamer l’ouverture sociale tout en maintenant une reproduction massive à l’abri des regards.

Spécificités nationales et convergence vers l’immobilisme

La Suisse présente un paradoxe de perméabilité : excellente mobilité en termes de revenus (écart de seulement 14 rangs centiles entre enfants du top et du bottom quintile, contre 18 en Suède), mais forte stratification éducative. Seuls 20% des personnes dont les parents n’ont pas de formation post-obligatoire obtiennent un diplôme tertiaire, contre 73% lorsqu’au moins un parent a un tel diplôme. Le système d’apprentissage suisse, qui concerne deux tiers des étudiants et couvre 245 professions, offre des alternatives à l’université et favorise un certain brassage social. Cependant, les recherches de l’Université de Lausanne montrent que la mobilité sociale a stagné sur l’ensemble du XXe siècle, et qu’à niveau de diplôme égal, l’origine sociale continue d’influencer fortement l’accès aux positions supérieures. Les élites universitaires (ETH Zurich, EPF Lausanne) restent socialement sélectives malgré l’absence de frais de scolarité pour les Suisses.

La Belgique souffre d’inégalités composées issues de ses fractures linguistiques et régionales. Les 64% de néerlandophones (Flandre), 35% de francophones (Wallonie) et 1% de germanophones constituent des systèmes éducatifs séparés. Le renversement économique historique—la domination passée de l’élite francophone cédant la place à la puissance économique flamande actuelle—crée des tensions qui affectent différemment la mobilité selon les régions. L’OCDE souligne que la Belgique présente « une profonde ségrégation académique et socioéconomique », avec un système de choix scolaire quasi-marchand qui renforce la stratification. Les écoles à forte concentration d’élèves défavorisés perdent leurs enseignants qualifiés, et le faible taux de transition sur le marché du travail réduit les opportunités. Les migrants non-européens font face à une discrimination au logement et à l’emploi qui se superpose aux inégalités socioéconomiques, créant des désavantages cumulatifs. Malgré ces défis, la Belgique maintient une concentration de richesse parmi les plus basses d’Europe (43,5% pour le top 10%), suggérant que ses problèmes de mobilité relèvent davantage de rigidités structurelles que de l’inégalité absolue de patrimoine.

La France incarne le décalage maximal entre rhétorique républicaine et réalité oligarchique. Le système des grandes écoles fonctionne comme une « fabrique des élites » où le passage par Polytechnique, HEC, Sciences Po ou l’ENA à 20 ans détermine l’accès aux sommets pour les quarante années suivantes. Les travaux de Camille Peugny établissent la formule implacable : « Sept enfants de cadres sur dix exercent des fonctions d’encadrement ; inversement, sept enfants d’ouvriers sur dix demeurent cantonnés à des postes d’exécution ». Cette reproduction atteint 70%, un taux qui approche le déterminisme absolu. Le discours méritocratique français sert de « violence symbolique » au sens de Bourdieu : il légitime la domination en la présentant comme fondée sur le talent, alors que les grandes écoles recrutent 62% d’étudiants d’origine privilégiée contre seulement 11% d’enfants d’ouvriers et employés, et que cette sur-représentation atteint des ratios de 30 pour 1 à l’École Normale Supérieure.

Les chiffres ne mentent pas

La synthèse des données collectées dessine un constat d’une cohérence implacable. Intergénérationalité des revenus : élasticité de 0,52 en France contre 0,15 au Danemark. Temps nécessaire pour atteindre le revenu moyen : six générations en France contre deux au Danemark. Part de l’héritage dans la richesse totale : 65-75% en 2010 contre 35-45% en 1970. Enfants d’ouvriers à Polytechnique : 0,4% contre 73% d’enfants de cadres. Corrélation PISA socioéconomie-performance : 57 points en France contre 38 en moyenne OCDE. Discrimination à l’embauche pour nom maghrébin : 31,5% de pénalité. Recrutement par réseaux informels : 50% des embauches totales, 37% pour les cadres. Auto-censorship chez les jeunes de milieux modestes : 57-58%. Fils de cadres devenant cadres : 49% contre 8-10% pour fils d’ouvriers. Contrôle familial du CAC40 : 21,5% en 2021 contre moins de 10% en 2012.

Ces statistiques ne sont pas des anomalies isolées : elles forment un système de reproduction sociale dont tous les éléments se renforcent mutuellement. L’héritage permet d’acheter le logement dans les bons quartiers, qui donne accès aux bons établissements scolaires, où l’habitus bourgeois est valorisé, permettant d’intégrer les classes préparatoires, puis les grandes écoles, qui donnent accès aux réseaux d’élite, conduisant au recrutement par cooptation dans les postes de direction, où les revenus élevés permettent d’accumuler un patrimoine à transmettre à la génération suivante. La boucle est bouclée, hermétiquement.

Les sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, qui ont consacré vingt-cinq ans de recherche au CNRS à documenter l’oligarchie française, ont démontré comment les grandes fortunes utilisent la ségrégation spatiale (ghettos du Gotha), les réseaux sociaux exclusifs (Jockey Club, chasses à courre), les stratégies matrimoniales (mariages au sein de la classe), et les structures juridiques sophistiquées (holdings, donations) pour perpétuer leur domination. Leur concept de « violence des riches » désigne cette capacité à modeler l’ordre social à leur avantage tout en se présentant comme les champions du mérite et du travail.

L’imposture méritocratique n’est pas un accident : c’est une idéologie fonctionnelle qui permet aux élites de justifier leur position en attribuant la pauvreté à un manque d’effort et la richesse au talent, occultant systématiquement le rôle de l’héritage, des réseaux, du capital culturel, et des discriminations structurelles. Quand un système requiert six générations pour qu’une famille pauvre atteigne le revenu moyen, quand 70% des enfants reproduisent la position sociale de leurs parents, quand les grandes écoles accueillent 73% d’enfants de cadres pour 0,4% d’enfants d’ouvriers, quand l’héritage représente 70% de la richesse, ce système ne peut plus prétendre récompenser le mérite. Il récompense la naissance.

Les données rassemblées entre 2015 et 2025 prouvent que l’ascenseur social français, belge et suisse ne fonctionne plus depuis les années 1970, que les élites sont massivement constituées d’héritiers et non de self-made, que la mobilité sociale descendante frappe désormais même les classes moyennes avec une probabilité doublée en quarante ans, et que l’école reproduit les inégalités de façon systématique malgré les discours d’ouverture. Ces sociétés ne sont pas des méritocraties. Ce sont des ploutocraties héréditaires qui ont conservé le vocabulaire de l’égalité des chances tout en organisant méticuleusement la transmission des privilèges de génération en génération.

Bibliographie

Ouvrages académiques et théoriques

Bourdieu, Pierre, La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement (en collaboration avec Jean-Claude Passeron), Paris, Éditions de Minuit, 1970.

Bourdieu, Pierre, La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Éditions de Minuit, 1979.

Piketty, Thomas, Le Capital au XXIe siècle, Paris, Éditions du Seuil, 2013.

Pinçon, Michel et Pinçon-Charlot, Monique, Sociologie de la bourgeoisie, Paris, La Découverte, collection « Repères », 2000.

Peugny, Camille, Le Destin au berceau. Inégalités et reproduction sociale, Paris, Éditions du Seuil, collection « La République des idées », 2013.

Maurin, Éric, L’Égalité des possibles. La nouvelle société française, Paris, Éditions du Seuil, collection « La République des idées », 2002.

Rapports institutionnels et données statistiques

INSEE, « La mobilité sociale des femmes et des hommes : évolutions entre 1977 et 2015 », France, portrait social, édition 2019. Disponible sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4238441

OCDE, A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility, OECD Publishing, Paris, 2018. Rapport complet présenté lors de la réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres, juin 2018.

France Stratégie, Lignes de faille. Une société à réunifier, Rapport au Premier ministre, juin 2016.

Office fédéral de la statistique suisse (OFS), « Mobilité intergénérationnelle de formation », Indicateurs de formation, mise à jour 2024.

Statbel (Institut belge de statistique), données sur les inégalités de revenus et de patrimoine, série 2015-2024.

Études académiques et articles scientifiques

Alvaredo, Facundo, Garbinti, Bertrand et Piketty, Thomas, « On the Share of Inheritance in Aggregate Wealth: Europe and the USA, 1900-2010 », Economica, vol. 84, 2017, p. 239-260.

Guyon, Nina et Huillery, Elise, « Choix d’orientation et origine sociale : mesurer et comprendre l’autocensure scolaire », Document de travail Sciences Po, Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP), 2014.

Calvès, Gwénaële, « Sanctuariser ou banaliser ? La discrimination positive aux États-Unis et en France », Critique internationale, n° 28, juillet-septembre 2005, p. 61-71.

Duru-Bellat, Marie et Kieffer, Annick, « Les deux faces – objective/subjective – de la mobilité sociale », Sociologie du travail, vol. 48, n° 4, 2006, p. 455-473.

Travaux sur les élites et la reproduction sociale

Corak, Miles, « Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility », Journal of Economic Perspectives, vol. 27, n° 3, été 2013, p. 79-102.

Falcon, Julie, « Social Mobility in 20th Century Switzerland », Social Change in Switzerland, n° 15, 2018.

Observatoire des inégalités (France), « Les milieux populaires largement sous-représentés dans l’enseignement supérieur », publication mise à jour novembre 2023. Disponible sur : https://www.inegalites.fr

Archives et sources médiatiques

La Jaune et la Rouge (revue des anciens élèves de Polytechnique), « Le regard de l’École polytechnique sur son recrutement social : de la fierté à la gêne », article d’analyse historique, 2019.

DARES (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques), « Discrimination à l’embauche des personnes d’origine supposée maghrébine : quels enseignements d’une grande étude par testing ? », DARES Analyses, n° 62, décembre 2021.

Note méthodologique : Cet article s’appuie sur une analyse transdisciplinaire croisant sociologie, économie et science politique. Les données statistiques couvrent la période 2015-2025, avec des comparaisons historiques remontant aux années 1970. Tous les noms de familles, entreprises et individus cités ont été rendus génériques (Famille A., Groupe X., Monsieur Y.) conformément aux principes d’anonymisation, à l’exception des figures publiques dont les parcours sont documentés dans des sources académiques établies.