Fumer du cannabis : déviant ou normal ? En France, c’est illégal. Aux Pays-Bas, c’est toléré. À San Francisco, c’est vendu en boutique. Même acte, trois statuts différents. Alors, qu’est-ce qui fait qu’un comportement est déviant ?

Howard Becker, sociologue américain, apporte une réponse radicale : aucun acte n’est déviant en soi. C’est le regard de la société qui crée la déviance. Cette idée simple révolutionne toute la sociologie des normes et de la déviance.

En 2025, sa théorie de l’étiquetage (labelling) éclaire la cancel culture, la déstigmatisation du cannabis, l’évolution des normes de genre. Comprendre Becker, c’est arrêter de juger moralement et commencer à penser sociologiquement. Explorons comment on « devient » déviant.

Table des matières

La théorie de l’étiquetage : la déviance est un regard

Becker, le pianiste devenu sociologue des marges

Howard Becker (né en 1928) n’est pas un universitaire classique. Avant d’être sociologue, il est pianiste professionnel dans les clubs de jazz de Chicago. Il joue la nuit, côtoie des musiciens, des fumeurs de marijuana, des personnages marginaux.

Cette immersion lui donne une connaissance de l’intérieur des milieux déviants. Quand il passe à la sociologie, il garde cette posture empathique : il ne juge pas, il comprend. Il observe comment les musiciens de jazz apprennent à fumer, comment ils justifient leurs pratiques, comment ils gèrent le regard réprobateur de la société « normale ».

Son livre majeur, Outsiders (1963), révolutionne la sociologie de la déviance. Avant lui, on expliquait la déviance par des causes individuelles : pathologie mentale, mauvaise éducation, mauvais choix moraux. Becker inverse la perspective : la déviance n’est pas une qualité de l’acte, mais le résultat d’un processus social.

💡 DÉFINITION : Théorie de l’étiquetage (Labelling)

Un comportement devient déviant quand un groupe social le définit comme tel et applique une sanction. La déviance n’existe pas en soi : elle résulte d’une réaction sociale. L’étiquette « déviant » est attribuée à certains individus par les institutions (police, justice, école, médias).

Exemple : Fumer du cannabis n’est pas déviant « naturellement », mais parce que la loi le criminalise.

L’étiquetage : quand le regard vous enferme

Le cœur de la théorie de Becker, c’est l’étiquetage (labelling). Un acte ne devient déviant que lorsqu’il est étiqueté comme tel par la société. Ce n’est pas l’acte qui compte, c’est la réaction sociale.

Prenons un exemple classique. Deux adolescents fument un joint dans un parc.

Le premier est surpris par la police. Il est arrêté, placé en garde à vue, jugé, condamné à une amende. Son nom apparaît dans le fichier judiciaire. Ses parents sont convoqués. Au lycée, tout le monde l’apprend. Il devient « le mec qui s’est fait choper pour drogue ». Cette étiquette le suit, l’enferme. Il fréquente d’autres jeunes étiquetés, commet de nouveaux actes, confirme son identité déviante.

Le second n’est jamais attrapé. Il continue sa vie normalement, passe son bac, entre en école de commerce, devient cadre. Personne ne sait qu’il a fumé adolescent. Pas d’étiquette, pas de carrière déviante.

Même acte, destins opposés. Pourquoi ? À cause de l’étiquetage. La déviance n’est pas dans l’acte, mais dans la réaction sociale à cet acte. Cette dynamique rejoint ce que Goffman appelle le stigmate social : une marque qui disqualifie durablement.

La prophétie autoréalisatrice

L’étiquetage fonctionne comme une prophétie autoréalisatrice. Une fois qu’un individu est étiqueté « délinquant », « toxicomane » ou « fou », il est traité différemment. Les autres anticipent qu’il va mal se comporter. Ils le surveillent, le soupçonnent, l’excluent.

Face à ce traitement, l’individu intériorise l’étiquette. Il se met à se percevoir comme déviant. Il adopte progressivement les comportements attendus. L’étiquette devient réalité.

C’est particulièrement visible à l’école. Un élève étiqueté « perturbateur » par un prof est surveillé de près. Chaque petit écart est interprété comme confirmation de sa nature déviante. Résultat : il finit par jouer le rôle qu’on lui assigne. Ce processus fait partie de la construction des identités sociales par les institutions.

📊 CHIFFRE-CLÉ

En France, 70% des personnes condamnées pour usage de stupéfiants récidivent dans les 5 ans (Ministère de la Justice, 2023) : l’étiquette judiciaire crée souvent une carrière déviante durable.

La carrière déviante : de l’acte occasionnel à l’identité fixée

Les quatre étapes de la carrière déviante

Becker introduit l’idée de carrière déviante : un processus progressif où l’individu s’engage de plus en plus dans la déviance. Cette « carrière » suit généralement quatre étapes.

Étape 1 : La transgression occasionnelle

L’individu commet un acte déviant sans s’identifier comme déviant. Un ado vole dans un magasin par défi. Un étudiant essaie une drogue par curiosité. C’est ponctuel, exploratoire.

Étape 2 : Se faire prendre et recevoir l’étiquette

L’individu est pris en flagrant délit. La police, les parents, l’école interviennent. Il reçoit officiellement l’étiquette de « voleur », « junkie », « délinquant ». Cette étape est décisive : elle transforme un acte isolé en identité sociale.

Étape 3 : Intérioriser l’étiquette

Face au regard des autres, l’individu commence à se percevoir lui-même comme déviant. Il se demande : « Suis-je vraiment comme ça ? » L’étiquette devient une partie de son identité.

Étape 4 : Rejoindre un groupe déviant

Exclu des circuits normaux, l’individu rejoint un groupe qui partage son étiquette : bande de fumeurs, communauté marginale, réseau militant. Ce groupe offre soutien, reconnaissance, codes communs. L’individu adopte pleinement son identité déviante.

L’exemple des fumeurs de marijuana

Becker a étudié en détail les fumeurs de marijuana dans les années 1950-60. Il montre que fumer pour la première fois ne fait pas de vous un « fumeur ». Souvent, l’expérience est même désagréable.

Mais si vous continuez, vous apprenez les techniques : inhaler correctement, doser, reconnaître les effets. Vous intégrez un groupe qui valorise cette pratique. Vous adoptez un discours justificatif (« c’est moins grave que l’alcool »). Vous commencez à vous identifier comme fumeur.

Ce n’est pas l’acte chimique qui crée l’identité, c’est l’apprentissage social. Devenir fumeur de marijuana, c’est entrer dans un monde social avec ses normes, ses rituels, ses codes.

Cette analyse s’applique à toutes les formes de déviance. Devenir hacker, graffeur, militant écologiste radical suit le même schéma : un processus d’entrée progressive dans un univers social spécifique.

Les entrepreneurs de morale : qui décide ce qui est déviant ?

Créer et imposer des normes

Becker pose une question cruciale : qui crée les règles ? Qui décide que tel comportement est déviant et doit être sanctionné ? Il identifie les entrepreneurs de morale (moral entrepreneurs) : individus ou groupes qui militent pour imposer de nouvelles normes morales.

Ce peuvent être des militants religieux, des associations, des lobbys, des politiciens. Ils mènent des croisades moralespour que leur définition du bien et du mal devienne la loi.

Exemple historique : La prohibition de l’alcool aux États-Unis (1920-1933) n’est pas tombée du ciel. C’est le résultat d’une croisade menée par des mouvements religieux (ligues de tempérance) et féministes qui voulaient moraliser la société. Résultat : boire de l’alcool est devenu illégal, donc déviant.

Mais l’échec de la prohibition montre que criminaliser un comportement massif ne le supprime pas : il le déplace dans la clandestinité, crée des mafias, augmente la violence. Quand la norme imposée est trop éloignée des pratiques réelles, elle échoue.

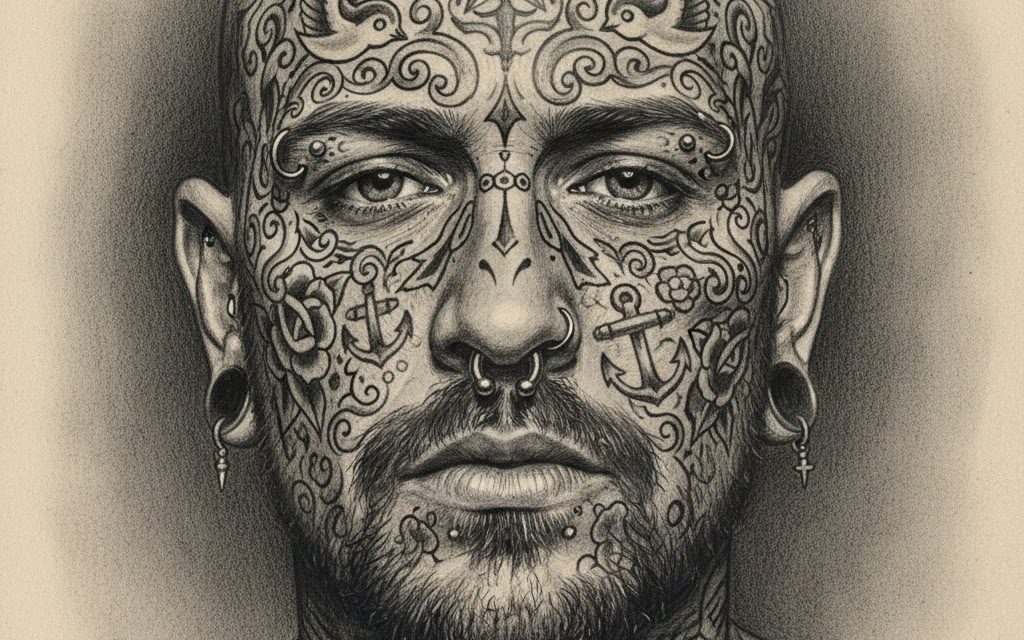

Cannabis et tatouages : normes qui changent

Les normes ne sont pas éternelles. Ce qui était déviant hier peut devenir normal demain. Deux exemples parlants en 2025.

Le cannabis : Interdit et fortement stigmatisé dans les années 1960-80, il est aujourd’hui en voie de légalisation dans de nombreux pays (Canada, Uruguay, plusieurs États américains). En France, le débat public évolue. Ce qui était « drogue dangereuse » devient progressivement « substance récréative à réguler ». La déviance se déplace.

Les tatouages : Dans les années 1970, avoir un tatouage signalait la marginalité (marins, bikers, délinquants). Aujourd’hui, 30% des Français de 18-35 ans sont tatoués (IFOP, 2024). Le tatouage s’est banalisé, déstigmatisé. Il n’est plus un marqueur de déviance mais d’expression personnelle.

Ces évolutions prouvent la thèse de Becker : la déviance est relative, historique, construite. Aucun acte n’est déviant « en soi ».

Cancel culture : l’étiquetage version 2025

En 2025, la cancel culture fonctionne selon un modèle d’étiquetage accéléré. Des groupes sociaux, via les réseaux sociaux, imposent de nouvelles normes morales (autour du genre, de la race, de l’écologie, du langage) et sanctionnent publiquement ceux qui les transgressent.

L’étiquetage n’est plus judiciaire : il est médiatique. Une personne peut être « cancelée » (étiquetée comme raciste, sexiste, homophobe) suite à un tweet, une blague, une prise de position. Cette étiquette devient indélébile, poursuit l’individu, détruit parfois sa carrière.

Le mécanisme reste identique à celui décrit par Becker : ostraciser, humilier, exclure. La différence ? La vitesse et l’ampleur. Internet démultiplie la puissance de l’étiquetage.

Peut-on sortir de l’étiquette déviante ?

La difficulté du retour à la normale

Becker montre que l’étiquette colle à la peau. Un ex-détenu reste un « ancien taulard ». Un toxicomane sevré reste un « ancien toxico ». Même après avoir cessé les comportements déviants, l’identité déviante persiste.

La société pardonne mal. Les institutions (justice, école, employeurs) gardent trace des écarts. Le casier judiciaire, les dossiers scolaires, les articles de presse figent l’étiquette dans le temps.

Cette permanence de l’étiquette crée un cercle vicieux. Un individu étiqueté a du mal à trouver un emploi, un logement, une reconnaissance sociale. Exclu, il retombe souvent dans la déviance. L’étiquette devient destin.

Déstigmatisation collective

Mais Becker reste optimiste. Il montre aussi que les normes changent collectivement. L’homosexualité, considérée comme maladie mentale jusqu’en 1973 (retrait du DSM américain), est aujourd’hui acceptée voire célébrée dans de nombreux milieux.

Cette évolution n’est pas spontanée : elle résulte de luttes militantes. Les mouvements LGBTQ+ ont mené des décennies de combats pour déstigmatiser l’homosexualité. Ils ont imposé un nouveau récit : « Nous ne sommes pas malades, nous sommes différents ».

La déstigmatisation est possible, mais elle exige une mobilisation collective pour redéfinir les normes. Elle ne bénéficie pas à un individu isolé mais à une catégorie entière.

Conclusion

Howard Becker nous libère du jugement moral. Il montre que la déviance n’est pas une propriété des actes ou des individus, mais le résultat d’un processus social d’étiquetage. Les règles ne tombent pas du ciel : elles sont fabriquées, imposées, contestées.

Comprendre Becker, c’est accepter que nous sommes tous potentiellement des « outsiders » selon les époques, les lieux, les groupes. C’est reconnaître que les normes sont historiques, relatives, construites. C’est refuser de naturaliser la déviance.

En 2025, cette lucidité est plus nécessaire que jamais. Entre cancel culture, évolution des normes de genre, débats sur le cannabis, nous assistons à une redéfinition permanente du normal et du déviant. Becker nous donne les outils pour comprendre ces batailles symboliques sans tomber dans le moralisme.

💬 Partagez cet article si la sociologie de la déviance vous fascine !

FAQ

Qu’est-ce que la théorie de l’étiquetage de Becker ?

La théorie de l’étiquetage (labelling) affirme qu’aucun acte n’est déviant en soi. C’est la réaction sociale qui crée la déviance. Quand une institution (police, école, justice) étiquette un individu comme « déviant », cette étiquette influence son identité et son parcours. L’étiquetage devient souvent une prophétie autoréalisatrice.

Comment devient-on déviant selon Becker ?

Becker décrit une « carrière déviante » en 4 étapes : (1) transgression occasionnelle, (2) se faire prendre et recevoir l’étiquette, (3) intérioriser cette étiquette, (4) rejoindre un groupe déviant. La déviance n’est pas un état mais un processus social d’apprentissage et d’identification progressive.

Qui sont les « entrepreneurs de morale » ?

Les entrepreneurs de morale sont des acteurs sociaux (militants, lobbys, politiciens, associations) qui militent pour imposer de nouvelles normes et criminaliser certains comportements. Exemple : les ligues de tempérance qui ont obtenu la prohibition de l’alcool aux USA dans les années 1920.

Peut-on sortir d’une étiquette déviante ?

Individuellement, c’est très difficile : l’étiquette colle à la peau (casier judiciaire, réputation). Mais collectivement, la déstigmatisation est possible via des luttes sociales qui redéfinissent les normes. Exemple : l’homosexualité, autrefois criminalisée, est aujourd’hui acceptée dans de nombreux pays grâce aux mouvements LGBTQ+.

Bibliographie

- Becker, Howard S. 1963. Outsiders. Études de sociologie de la déviance. Paris : Métailié (trad. 1985).

- Lemert, Edwin. 1951. Social Pathology. New York : McGraw-Hill.

- Cicourel, Aaron. 1968. The Social Organization of Juvenile Justice. New York : Wiley.

- Goffman, Erving. 1963. Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. Paris : Éditions de Minuit.

*Article rédigé par Élisabeth de Marval | 28 octobre 2025