Février 2022. Les chars russes franchissent la frontière ukrainienne. Octobre 2023. Gaza s’embrase à nouveau. Depuis 2011, la Syrie saigne. Plus de 110 conflits armés ravagent actuellement la planète, faisant des centaines de milliers de morts chaque année. Pourquoi l’humanité, malgré sa conscience des horreurs de la guerre, continue-t-elle de s’entre-tuer ?

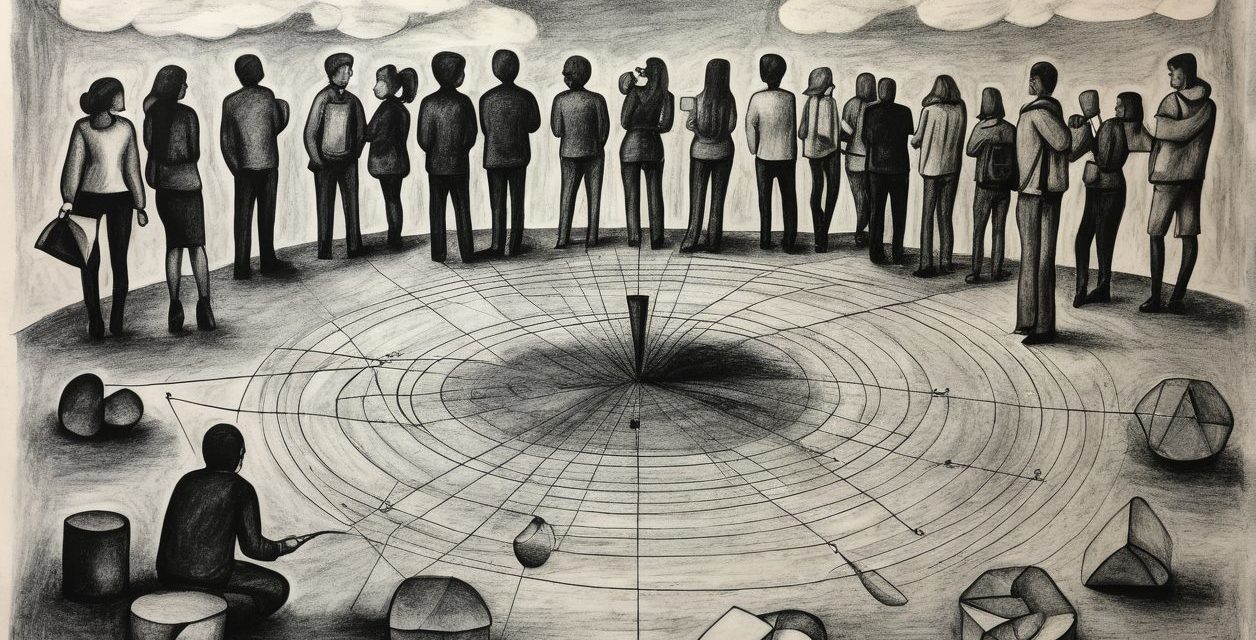

La sociologie offre des réponses dérangeantes. Loin d’être des accidents de l’histoire, les guerres sont le produit de mécanismes sociaux profonds qui traversent les époques. De Marx à Durkheim, trois siècles d’analyse révèlent que nos conflits obéissent à des logiques implacables : économie, pouvoir, identité. Plongée dans les forces invisibles qui transforment des voisins en ennemis.

Table des matières

Les trois moteurs invisibles de la guerre

Marx : la guerre est toujours économique

Karl Marx l’affirmait dès le XIXe siècle : derrière chaque conflit se cache une bataille pour les ressources. La guerre en Irak (2003) ? Le contrôle du pétrole. Le conflit au Soudan ? Les mines d’or et les terres arables. En République démocratique du Congo, six millions de morts depuis 1996 pour le contrôle du coltan, ce minerai indispensable à nos smartphones.

La logique marxiste est implacable : dans un système capitaliste mondialisé, les États et les multinationales rivalisent pour l’accès aux matières premières stratégiques. Quand la diplomatie échoue, la violence prend le relais. Les guerres modernes ne sont souvent que la continuation de l’économie par d’autres moyens.

💡 DÉFINITION : Guerre de ressources

Conflit armé dont l’objectif principal est le contrôle ou l’accès à des ressources naturelles stratégiques (pétrole, gaz, minerais, eau, terres agricoles).

Exemple : La guerre du Darfour (Soudan) trouve ses racines dans la compétition pour l’eau et les pâturages.

Weber : quand la bureaucratie militaire s’emballe

Max Weber (1864-1920) nous met en garde : la guerre moderne est aussi un produit de la rationalisation bureaucratique. Les États développent des appareils militaires gigantesques qui finissent par acquérir leur propre logique. Le complexe militaro-industriel américain emploie 3,2 millions de personnes et pèse 800 milliards de dollars annuels.

Weber montre comment la bureaucratie militaire crée ses propres intérêts : maintenir les budgets, justifier son existence, tester de nouvelles technologies. Les généraux planifient des scénarios de guerre, les industries fabriquent des armes, les diplomates perdent progressivement le contrôle. La machine est en place, il suffit d’une étincelle.

Cette rationalisation transforme aussi la nature des conflits. Les drones, la cyberguerre, les frappes chirurgicales : la guerre devient technique, déshumanisée, presque bureaucratique. On tue à distance, par procédure, sans voir le visage de l’ennemi.

Durkheim : quand la société se fracture

Émile Durkheim apporte une troisième clé : l’anomie, cette désintégration des normes sociales lors de bouleversements rapides. Quand une société change trop vite – économiquement, culturellement, politiquement – les repères s’effondrent. Le terrain devient fertile pour la violence.

La Syrie avant 2011 ? Une sécheresse historique (2006-2010) chasse 1,5 million de paysans vers les villes. Chômage massif, frustration, effondrement du contrat social. Printemps arabe, répression brutale, guerre civile. L’anomie durkheimienne à l’œuvre : quand les structures sociales craquent, la violence explose.

Cette analyse s’applique aussi aux sociétés occidentales. Montée des inégalités, crise climatique, transformation numérique : nos sociétés vivent des mutations accélérées. Les tensions sociales s’accumulent, cherchant des exutoires.

Quand l’identité devient une arme

Au-delà de l’économie et du pouvoir, l’identité ethnique, religieuse ou nationale est le troisième grand catalyseur de guerre. Les conflits identitaires sont parmi les plus meurtriers et les plus durables.

Rwanda, 1994 : en 100 jours, 800 000 Tutsis sont massacrés par des milices hutues. Les médias parlent de « haine ancestrale », mais les sociologues montrent que ces identités ethniques ont été construites et instrumentalisées par le pouvoir colonial belge, puis par les élites locales. La radio des Mille Collines déshumanise les Tutsis, les appelle « cafards ». Le génocide devient socialement acceptable.

Bosnie, 1992-1995 : musulmans, orthodoxes et catholiques vivaient côte à côte pendant des décennies. La Yougoslavie explose, les nationalistes attisent les peurs identitaires. Résultat : 100 000 morts, 2 millions de déplacés, le nettoyage ethnique comme stratégie militaire.

Ces exemples révèlent un mécanisme sociologique glaçant : la construction de l’ennemi. Des différences ordinaires (langue, religion, origine) sont transformées en frontières infranchissables. L’autre devient dangereux, menaçant, à éliminer. Les leaders politiques mobilisent ces identités pour consolider leur pouvoir et légitimer la violence.

La guerre en Ukraine (2022) rejoue ce scénario : Poutine nie l’existence même d’une identité ukrainienne distincte, justifiant ainsi l’invasion par la « protection » des russophones. L’identité comme prétexte à la guerre.

Les cicatrices invisibles : au-delà des morts

Les guerres ne se mesurent pas qu’en cadavres. Leurs conséquences sociales sont dévastatrices et durables.

Les civils, premières victimes

Depuis 1945, 90% des victimes de guerre sont des civils. Femmes, enfants, personnes âgées : ceux qui ne combattent pas paient le prix fort. En Syrie, 6,8 millions de personnes ont fui le pays, 6,7 millions sont déplacées à l’intérieur. Des familles entières errent pendant des années dans des camps, privées d’éducation, de soins, de dignité.

Les infrastructures s’effondrent. En Afghanistan, 60% des écoles ont été détruites ou endommagées pendant 40 ans de guerre. Deux générations grandissent sans instruction, reproduisant les cycles de pauvreté et de violence.

Le traumatisme qui ne guérit pas

Les psychologues recensent des taux de stress post-traumatique allant jusqu’à 80% chez les populations exposées aux conflits prolongés. Les enfants qui grandissent sous les bombes développent des troubles anxieux, des difficultés d’apprentissage, des comportements violents. Le traumatisme se transmet de génération en génération.

Au Vietnam, 50 ans après la guerre, les descendants des soldats exposés à l’Agent Orange naissent encore avec des malformations. Les mines antipersonnel continuent de tuer au Cambodge, en Angola, en Afghanistan. La guerre ne s’arrête jamais vraiment.

Quand les familles explosent

La guerre transforme radicalement les structures familiales. Les hommes partent au front ou sont tués. Les femmes deviennent cheffes de famille, assument des rôles économiques nouveaux. En Bosnie post-guerre, 30% des ménagessont dirigés par des femmes seules.

Les orphelins se comptent par millions. En Syrie, 5,5 millions d’enfants ont perdu au moins un parent. Ces enfants deviennent des proies pour les milices, les trafiquants, les réseaux d’exploitation. Le tissu social se désagrège.

Peut-on prévenir les guerres ?

Face à ce constat sombre, existe-t-il des solutions ?

Le rôle crucial de la diplomatie préventive

L’Organisation des Nations Unies maintient 12 missions de maintien de la paix actives, mobilisant 87 000 soldats. Leur bilan est mitigé : succès au Mozambique et au Timor oriental, échecs tragiques au Rwanda et en Bosnie. Le problème ? Les grandes puissances bloquent souvent le Conseil de sécurité pour protéger leurs intérêts.

La diplomatie préventive fonctionne quand elle intervient tôt. Les médiations en Macédoine (années 1990) ont évité l’extension de la guerre yougoslave. Le processus de paix en Irlande du Nord (Accords du Vendredi saint, 1998) a mis fin à 30 ans de conflit. Ces succès montrent qu’investir dans la prévention coûte infiniment moins cher – en vies et en argent – que gérer les guerres.

Reconstruire après le chaos

Après la guerre, la reconstruction exige bien plus que rebâtir des ponts. Elle nécessite une justice transitionnelle : tribunaux internationaux, commissions vérité et réconciliation, réparations aux victimes. Le Rwanda a mis en place les tribunaux Gacaca, permettant à 2 millions de personnes de témoigner. Imparfait, mais indispensable pour recoudre le tissu social.

Le développement économique est tout aussi crucial. Le plan Marshall après 1945 a permis la reconstruction européenne et évité de nouveaux conflits. Aujourd’hui, l’Europe est en paix depuis 80 ans – un record historique.

Pour aller plus loin

→ Découvrez comment les inégalités économiques alimentent la lutte des classes

→ Explorez le rôle de la mémoire collective dans les conflits identitaires

→ Analysez les stratégies pour construire une paix durable

💬 Comprendre les guerres, c’est déjà refuser la fatalité. Partagez cet article.

FAQ

Pourquoi la sociologie est-elle pertinente pour comprendre les guerres ?

La sociologie analyse les guerres au-delà des récits militaires ou politiques. Elle révèle les mécanismes sociaux profonds (économie, pouvoir, identité) qui transforment des tensions en violence de masse. Cette compréhension est essentielle pour prévenir les conflits futurs en s’attaquant à leurs racines sociales.

Les guerres sont-elles toujours liées aux ressources économiques ?

Pas uniquement, mais l’économie joue un rôle central dans la majorité des conflits modernes. Même les guerres apparemment « ethniques » ou « religieuses » ont souvent des dimensions économiques cachées : compétition pour les terres, l’eau, les emplois. Marx avait raison : l’économie structure les rapports de force.

Comment expliquer les génocides comme le Rwanda ?

Les génocides résultent d’une construction sociale de l’ennemi. Les identités ethniques sont d’abord politisées, puis déshumanisées par la propagande. Quand les institutions s’effondrent (anomie durkheimienne) et que des entrepreneurs de violence mobilisent les masses, l’impensable devient possible. Le Rwanda montre comment une société peut basculer en quelques semaines.

La mondialisation augmente-t-elle ou diminue-t-elle les risques de guerre ?

Les deux. La mondialisation crée des interdépendances économiques qui rendent la guerre plus coûteuse (l’UE en est l’exemple). Mais elle exacerbe aussi la compétition pour les ressources, diffuse les idéologies radicales instantanément, et affaiblit les États face aux acteurs transnationaux. Le bilan est ambivalent.

Que peuvent faire les citoyens pour prévenir les guerres ?

Soutenir la diplomatie et les organisations internationales, refuser les discours de haine et de déshumanisation, exiger des politiques de développement qui réduisent les inégalités, s’informer sur les racines profondes des conflits. La paix n’est pas l’absence de guerre, c’est un travail quotidien de construction sociale.

Bibliographie

- Marx, Karl et Engels, Friedrich. 1848. Manifeste du parti communiste. Londres.

- Weber, Max. 1919. Le Savant et le Politique. Munich : Duncker & Humblot.

- Durkheim, Émile. 1897. Le Suicide. Paris : Félix Alcan.

- Collier, Paul et Hoeffler, Anke. 2004. « Greed and Grievance in Civil War ». Oxford Economic Papers, 56(4).

Article rédigé par Élisabeth de Marval | Novembre 2025 | Sociologie politique