Le réveil du monde rural

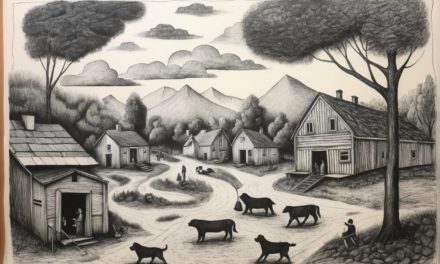

Symphonie rurale, cacophonie urbaine : Dans le silence feutré de l’aube, alors que la rosée perle encore sur les brins d’herbe, le coq lance son cri ancestral. Ce signal, aussi vieux que l’agriculture elle-même, marque le début d’une journée orchestrée par les rythmes de la campagne. Ces rythmes, dictés par le soleil, les saisons et la terre nourricière, sont l’essence même de la vie rurale. Bien loin des horloges implacables et des agendas surchargés de notre ère moderne, la vie dans les campagnes d’antan suivait une cadence toute différente. Les rythmes de la campagne, profondément ancrés dans les cycles naturels et les besoins de la communauté, offraient une partition harmonieuse, en stark contraste avec la frénésie urbaine d’aujourd’hui.

Dès les premières lueurs du jour, la ferme s’anime. Les volets de bois s’ouvrent en grinçant, laissant entrer la fraîcheur matinale. Les femmes, déjà actives, allument le feu dans l’âtre pour préparer le premier repas de la journée. Les hommes, quant à eux, se dirigent vers l’étable, où le bétail attend patiemment d’être nourri et trait. Les enfants, frottant encore leurs yeux endormis, se préparent pour leur journée, qui sera partagée entre l’école du village et les tâches domestiques.

Du clocher au smartphone : La révolution silencieuse de nos emplois du temps

Ce tableau matinal, reproduit jour après jour dans les campagnes préindustrielles, illustre une réalité sociale profondément ancrée dans le rythme naturel. Chaque membre de la famille, du plus jeune au plus âgé, avait un rôle défini dans cette chorégraphie quotidienne. Cette organisation, loin d’être rigide, s’adaptait aux besoins du moment, aux saisons et aux imprévus que la nature pouvait réserver.

Le cycle des saisons : un calendrier vivant

Contrairement à nos agendas modernes, où chaque jour semble interchangeable, la vie rurale traditionnelle était profondément marquée par le cycle des saisons. Chaque période de l’année apportait son lot de tâches spécifiques, de célébrations et de défis.

Le printemps : l’éveil de la terre

Le printemps était synonyme de renouveau et d’espoir. Les champs, après leur long sommeil hivernal, s’éveillaient sous les mains expertes des agriculteurs. Les semailles étaient un moment crucial, mêlant dur labeur et rituels ancestraux pour s’assurer les faveurs de la nature. Les journées s’allongeaient, permettant de travailler plus longtemps dehors, tandis que la communauté tout entière participait à cette renaissance annuelle.

L’été : la plénitude dorée

L’été voyait les champs se parer d’or, annonçant les moissons à venir. C’était l’époque des longues journées de travail sous un soleil ardent, mais aussi des moments de convivialité partagés à l’ombre d’un arbre centenaire. Les enfants, libérés de l’école, participaient activement aux travaux des champs, apprenant par l’observation et la pratique les gestes qui seraient les leurs à l’âge adulte.

L’automne : le temps des récoltes

L’automne, saison des récoltes par excellence, était peut-être la période la plus intense de l’année. Toute la communauté se mobilisait pour rentrer les fruits de la terre avant l’arrivée des premiers froids. Les journées de travail s’étiraient du lever au coucher du soleil, mais étaient ponctuées de moments de partage et de fêtes célébrant l’abondance.

L’hiver : le repos de la nature

L’hiver, enfin, marquait un ralentissement du rythme. Les journées plus courtes et le froid limitaient le travail extérieur, mais c’était l’occasion de se consacrer à d’autres tâches : réparation des outils, tissage, préparation des semences pour le printemps suivant. Les longues soirées étaient propices aux veillées, moments privilégiés de transmission orale des savoirs et des traditions.

Une sociabilité ancrée dans le quotidien

L’un des aspects les plus frappants de la vie rurale traditionnelle, vue à travers notre prisme moderne, est l’omniprésence de la sociabilité. Contrairement à nos vies urbaines compartimentées, où travail et vie sociale sont souvent séparés, la vie à la campagne intégrait naturellement les interactions sociales dans le quotidien.

Le travail collectif : une nécessité sociale

Le travail lui-même était souvent une activité collective. Que ce soit pour les grands travaux agricoles comme les moissons ou la vendange, ou pour des tâches plus quotidiennes comme la lessive au lavoir, la communauté se retrouvait régulièrement. Ces moments de labeur partagé étaient aussi des occasions d’échanges, de transmission de savoirs entre générations, et de renforcement des liens sociaux.

Les repas : moments de partage et de communion

Les repas, loin d’être de simples pauses nutritives, étaient des moments importants de la journée. Souvent pris en commun, ils permettaient à la famille élargie, voire aux voisins, de se retrouver. C’était l’occasion de discuter des tâches à venir, de partager les nouvelles du village, de résoudre les conflits éventuels. Le pain rompu ensemble avait une valeur symbolique forte, renforçant le sentiment d’appartenance à la communauté.

Les fêtes et les dimanches : la célébration du lien social

Les dimanches et jours de fête revêtaient une importance particulière. Au-delà de leur dimension religieuse, c’étaient des moments où la communauté tout entière se retrouvait. Après l’office, on s’attardait sur le parvis de l’église pour discuter, on partageait un repas plus élaboré, on organisait des jeux et des danses. Ces moments de détente collective étaient essentiels pour maintenir la cohésion du groupe et offrir une soupape aux tensions accumulées durant la semaine de travail.

La nature, partenaire et défi quotidien

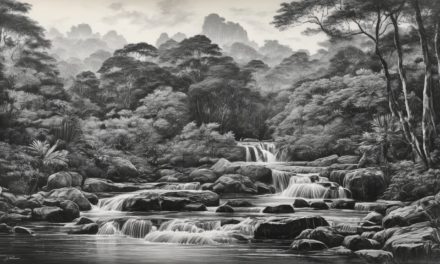

Dans ce monde rural, la nature n’était pas un décor lointain ou un lieu de loisir occasionnel, mais une présence constante, à la fois partenaire et défi. Les agriculteurs développaient une connaissance intime de leur environnement, sachant interpréter les signes subtils annonçant un changement de temps ou la maturité d’une récolte.

Cette proximité avec la nature façonnait non seulement le rythme de vie, mais aussi la psyché collective. Les aléas climatiques, une récolte abondante ou au contraire décevante, influençaient directement le bien-être de la communauté. Cette dépendance créait un rapport au temps et à l’incertitude très différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. La patience, la résilience et la capacité d’adaptation étaient des qualités essentielles, cultivées dès le plus jeune âge.

La nature était également source de beauté et d’émerveillement. Les changements de saisons offraient des spectacles renouvelés : la floraison des arbres fruitiers au printemps, les champs ondulant sous la brise estivale, les couleurs flamboyantes de l’automne, la pureté de la neige hivernale. Ces tableaux, loin d’être de simples ornements, rythmaient la vie et nourrissaient l’imaginaire collectif, se reflétant dans les contes, les chansons et les traditions locales.

Le contraste avec la vie urbaine moderne

Pour mieux saisir la spécificité de ce rythme de vie rural traditionnel, il est intéressant de le mettre en perspective avec nos modes de vie urbains actuels, caractérisés par les horaires de bureau.

La rigidité temporelle de la vie moderne

La première différence frappante est la rigidité de notre emploi du temps moderne. Là où la journée rurale s’adaptait aux besoins du moment et aux conditions naturelles, notre vie urbaine est structurée par des horaires fixes, souvent déconnectés des rythmes naturels. Le réveil sonne à heure fixe, qu’il fasse jour ou nuit, été comme hiver. Le travail commence et se termine à des heures précises, indépendamment de la tâche à accomplir ou de notre état de fatigue.

La transformation de la nature du travail

La nature du travail lui-même est radicalement différente. Là où le travail agricole était varié, physique, et directement lié à la survie, le travail de bureau est souvent plus abstrait, sédentaire, et apparemment déconnecté de nos besoins fondamentaux. Cette abstraction peut conduire à une perte de sens, un sentiment d’inutilité que ne connaissaient probablement pas nos ancêtres ruraux.

La fragmentation de la vie sociale

La sociabilité, si naturellement intégrée dans la vie rurale, devient dans le contexte urbain une activité séparée, qu’il faut planifier et organiser. Les collègues remplacent en partie la communauté villageoise, mais les relations restent souvent plus superficielles et compartimentées. Le temps passé dans les transports réduit d’autant les opportunités d’interactions sociales significatives.

La déconnexion de la nature

La relation à la nature est peut-être l’aspect où le contraste est le plus saisissant. Dans nos vies urbaines, la nature est souvent réduite à un décor lointain, un lieu de loisir occasionnel. Les saisons n’influencent plus guère notre quotidien, si ce n’est par le biais de la climatisation ou du chauffage. Cette déconnexion peut conduire à une forme d’appauvrissement sensoriel et émotionnel, mais aussi à une perte de conscience écologique.

Vers une synthèse ?

Face à ce constat, il serait tentant de céder à la nostalgie, d’idéaliser ce passé rural comme un âge d’or perdu. Il faut cependant se garder de cette tentation. La vie rurale traditionnelle avait ses propres défis et difficultés : la précarité face aux aléas naturels, la dureté physique du travail, le poids parfois étouffant du contrôle social.

Néanmoins, cette comparaison peut nous inspirer pour repenser nos rythmes de vie contemporains. Certains mouvements actuels, comme le slow living ou le retour à la terre, témoignent d’une aspiration à retrouver un rythme plus naturel, une connexion plus forte avec notre environnement et notre communauté.

Sans forcément revenir à un mode de vie agricole, nous pouvons nous inspirer de certains aspects de cette organisation temporelle traditionnelle. Réintroduire de la flexibilité dans nos emplois du temps, renouer avec les rythmes naturels, cultiver des moments de sociabilité authentique, redécouvrir le plaisir du travail manuel et créatif : autant de pistes pour enrichir nos vies urbaines.

La technologie, souvent perçue comme l’antithèse de ce mode de vie traditionnel, pourrait paradoxalement nous aider dans cette quête. Le télétravail, par exemple, offre une flexibilité qui permet de mieux adapter son rythme à ses besoins et à son environnement. Les outils de communication peuvent faciliter la création de communautés de proximité, recréant une forme de village dans la ville.

Conclusion

Le cycle agraire traditionnel, avec son rythme dicté par la nature et la communauté, offre un contraste saisissant avec nos vies urbaines modernes, régies par l’horloge et l’agenda. Cette comparaison nous invite à réfléchir sur nos propres rythmes de vie, sur notre relation au temps, à la nature et aux autres.

Sans tomber dans une nostalgie simpliste, nous pouvons nous inspirer de certains aspects de ce mode de vie pour enrichir notre quotidien. Retrouver une forme de flexibilité, renouer avec les rythmes naturels, cultiver des liens communautaires forts : autant de défis pour nos sociétés urbaines modernes.

Ultimement, cette réflexion nous rappelle que le temps n’est pas seulement une ressource à optimiser, mais aussi un espace à habiter pleinement. Dans le tourbillon de nos vies modernes, peut-être pouvons-nous réapprendre à écouter le chant du coq, à observer le cycle des saisons, à savourer le temps qui passe plutôt que de toujours courir après lui. C’est peut-être là que réside la véritable richesse, celle que nos ancêtres ruraux connaissaient intuitivement, et que nous avons pour mission de redécouvrir dans le contexte de nos vies contemporaines.