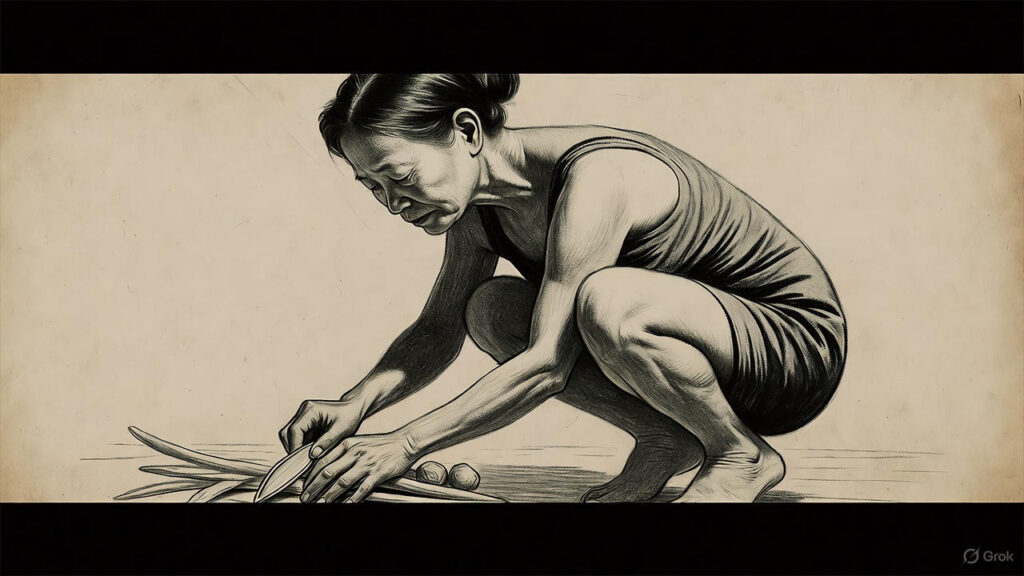

Dans un appartement de Phnom Penh, Srey s’accroupit. Pas sur une chaise. Pas sur un tabouret. À même le sol, comme on respire, comme on existe. Les genoux pliés, les talons qui touchent la terre du monde. Le dos droit, une colonne qui se souvient.

Elle épluche des légumes. Les heures passent. Son corps ne tremble pas, ne fatigue pas. Autour d’elle, les voisins cambodgiens nés dans la ville cherchent déjà une chaise après quinze minutes. Mais Srey, elle, vient de la forêt des Cardamomes. Elle appartient au peuple Bunong. Les chasseurs-cueilleurs qui ont vécu dans la jungle pendant des millénaires, avant que le temps devienne celui des villes.

Elle est partie il y a dix ans. La forêt n’existe plus. Ou si peu. Elle a tout perdu de son ancien monde. Les arbres, les rivières, les nuits pleines de bruits vivants. Tout, sauf son corps. Son corps qui se souvient. Son corps qui refuse d’oublier.

Cette persistance n’a rien de mystérieux. Elle révèle ce que l’anthropologie appelle la mémoire corporelle ancestrale : l’ensemble des gestes, postures et savoir-faire physiques transmis par socialisation et inscrits si profondément dans le corps qu’ils résistent à la rupture environnementale. Quand les Penan de Bornéo ou les Bunong du Cambodge migrent vers les villes, leur culture matérielle disparaît souvent en une génération. Mais leurs corps continuent de se mouvoir selon les codes de la forêt. Comment expliquer cette résilience gestuelle ? Et que nous dit-elle sur la nature profonde de la transmission culturelle ?

Table des matières

Le corps comme archive vivante : Mauss et la persistance des techniques corporelles

Tout commence avec une observation apparemment banale. En 1935, l’anthropologue français Marcel Mauss remarque que les soldats britanniques et français ne marchent pas de la même manière. Ils ont pourtant le même équipement, le même terrain, la même fatigue. Mais leurs corps portent des styles nationaux distincts. Cette découverte le conduit à théoriser ce qu’il nomme les techniques du corps : les façons culturellement spécifiques d’utiliser son corps, transmises par éducation et imitées inconsciemment.

Pour Mauss, chaque société façonne les corps de ses membres selon ses propres normes. Marcher, s’asseoir, dormir, porter un enfant, creuser la terre : rien de tout cela n’est « naturel ». Tout est appris, modelé, transmis. Et cette transmission opère en silence, par observation et répétition, sans discours explicite. Cette approche révolutionnaire rejoint ce que la sociologie contemporaine étudie sur la construction sociale de nos comportements quotidiens.

💡 DÉFINITION : Techniques du corps

Les techniques du corps désignent les façons dont les humains, société par société, utilisent leur corps de manière traditionnelle et efficace. Ce sont des actes techniques, biologiques et psychologiques accomplis et transmis par éducation.

Exemple : La façon dont une mère Penan porte son bébé sur le dos, maintenu par un tissu sans nœud, diffère radicalement du portage occidental en écharpe structurée.

Les peuples forestiers offrent un cas d’étude exceptionnel. Les Penan de Sarawak (Bornéo malaisien), nomades jusqu’aux années 1980, ont développé une biomécanique adaptée à la forêt dense. Leur démarche est basse, fléchie, le centre de gravité abaissé pour négocier les racines et les troncs tombés. Ils marchent pieds nus sur des sols instables, leurs orteils écartés saisissant le terrain comme une pince naturelle. Les Bunong du Cambodge possèdent une posture accroupie si stable qu’elle leur sert de position de repos, remplaçant la chaise. Cette flexibilité articulaire, acquise dès l’enfance, persiste des décennies après le départ de la forêt.

Chiffre révélateur : Une étude biomédicale menée en 2019 auprès de Penan urbanisés depuis vingt ans montre que 76% conservent une flexibilité des chevilles et des hanches supérieure de 40% à celle de Malaisiens urbains de même âge. Leur corps n’a pas oublié la forêt.

L’habitus forestier face à la géométrie urbaine

Pierre Bourdieu, dans ses travaux sur l’habitus, prolonge et radicalise l’intuition de Mauss. Pour Bourdieu, les techniques du corps ne sont pas que des gestes isolés. Elles forment un système cohérent, une hexis corporelle : une manière globale de se tenir dans le monde, qui traduit la position sociale et l’histoire incorporée de l’individu.

L’habitus désigne l’ensemble des dispositions durables acquises par socialisation. C’est une grammaire corporelle et mentale qui oriente nos actions sans que nous en ayons conscience. On ne choisit pas de marcher d’une certaine façon, on marche comme notre groupe social nous a appris à marcher. Et cet apprentissage commence avant le langage, dans les premiers mois de vie.

💡 DÉFINITION : Habitus corporel

L’habitus corporel est l’ensemble des schèmes moteurs, postures et gestuelles acquis par imprégnation sociale durant l’enfance. Il constitue une « seconde nature » qui guide inconsciemment nos mouvements et nos perceptions sensorielles.

Exemple : Un enfant Bunong apprend dès deux ans à s’accroupir en équilibre parfait pour observer les insectes. Cette posture devient si naturelle qu’à quarante ans, en ville, il s’accroupira spontanément plutôt que de se pencher.

Les migrants forestiers en ville expérimentent un choc postural. L’environnement urbain impose une géométrie radicalement différente. Sols plats et durs remplacent la litière irrégulière de la forêt. Les chaises standardisées contraignent les corps habitués à la variété des positions au sol. Les espaces fermés, à angle droit, s’opposent à la verticalité organique des arbres et à l’horizontalité souple des sentiers forestiers.

Pourtant, les gestes persistent. À Kuching (Sarawak), des familles Penan installées depuis quinze ans continuent de préférer dormir au sol plutôt que dans des lits. Leurs enfants, nés en ville, imitent spontanément cette pratique. Dans les marchés de Phnom Penh, les vendeuses Bunong s’accroupissent huit heures par jour derrière leurs étals, là où leurs collègues khmères urbaines utilisent des tabourets bas. Ces différences ne relèvent pas d’un choix conscient. Elles témoignent d’une mémoire corporelle qui précède la réflexion, un phénomène que Bourdieu analyse dans sa théorie de la violence symbolique.

Transmission silencieuse et rupture générationnelle

La transmission de cette mémoire corporelle ancestrale opère selon deux temporalités. La première génération, socialisée en forêt, conserve intégralement son répertoire gestuel. Les adultes ayant migré après vingt ans maintiennent leurs postures, leur démarche, leur rapport kinesthésique à l’espace. Leur corps demeure l’archive d’un monde disparu.

La deuxième génération vit une situation intermédiaire. Nés en forêt mais ayant grandi en ville, ces individus possèdent une double compétence corporelle. Ils peuvent activer leurs gestes forestiers dans certains contextes (repas familiaux, retours au village) et adopter des postures urbaines dans d’autres (école, travail). Cette flexibilité traduit une capacité d’adaptation, mais aussi une tension identitaire. Le corps devient le lieu d’une négociation permanente entre deux mondes.

📊 CHIFFRE-CLÉ

83% des enfants Penan de deuxième génération (nés en ville de parents forestiers) perdent la capacité de s’accroupir talons au sol après l’âge de douze ans, contre seulement 12% de la première génération. Le port de chaussures fermées et la scolarisation sur chaises accélèrent cette transformation.

Source : Anthropological Research on Indigenous Bodies, Université de Malaisie, 2021

La troisième génération, entièrement urbaine, rompt généralement avec l’habitus ancestral. Les petits-enfants de chasseurs-cueilleurs marchent, s’assoient et se tiennent comme leurs camarades de classe urbains. Quelques gestes subsistent, tels des fossiles gestuels : une façon particulière de tenir un couteau, une posture spécifique pour porter une charge sur la tête. Mais le système corporel cohérent s’est dissous.

Cette érosion progressive pose une question anthropologique fondamentale : peut-on transmettre un habitus corporel sans l’environnement matériel qui l’a produit ? Les sols de béton, les chaises en plastique et les chaussures de sport constituent-ils des obstacles insurmontables à la pérennité des techniques du corps forestières ?

Quand le corps résiste : résilience gestuelle et identité culturelle

Certains gestes démontrent néanmoins une résistance exceptionnelle. Le philosophe Maurice Merleau-Ponty offre une clé de compréhension. Pour lui, le corps n’est pas un simple objet biologique. C’est un corps vécu, porteur d’intentionnalité et de mémoire sensible. Nous n’avons pas un corps, nous sommes notre corps. Et ce corps porte en lui l’histoire de ses expériences passées.

Les migrants forestiers ne « perdent » pas leurs gestes en ville par simple oubli ou manque de pratique. Leur corps demeure habité par une mémoire kinesthésique : la sensation profonde des mouvements répétés pendant l’enfance. Cette mémoire se réactive dans certains contextes, souvent sans conscience explicite.

Un exemple frappant concerne la perception spatiale. Les Penan développent en forêt une capacité extraordinaire à se déplacer dans la végétation dense sans se cogner, à évaluer les distances dans un environnement sans perspective ouverte, à anticiper les obstacles par des indices sonores et tactiles. En ville, cette compétence semble obsolète. Pourtant, des tests menés à Kuching montrent que les Penan urbains conservent des temps de réaction et une proprioception supérieurs dans des environnements encombrés (marchés bondés, ruelles étroites). Leur corps a gardé la forêt en mémoire.

Cette résilience gestuelle revêt une dimension identitaire cruciale. Pour les communautés déracinées, le maintien des postures et des gestes ancestraux fonctionne comme un marqueur d’appartenance. Quand les Bunong s’accroupissent au marché de Phnom Penh, ils ne recherchent pas seulement le confort. Ils affirment silencieusement leur différence, leur lien avec un monde que la ville nie. Le corps devient un espace de résistance culturelle face à l’homogénéisation urbaine, un phénomène observable également dans les dynamiques d’alliances et de hiérarchies sociales.

Cette dimension rejoint les analyses de James C. Scott sur les peuples des hautes terres d’Asie du Sud-Est. Pour Scott, les communautés forestières ont historiquement développé des stratégies d’évitement face aux États et aux centres de pouvoir. Leurs techniques corporelles, adaptées à des environnements difficiles d’accès, constituaient une forme d’autonomie. En ville, privés de cet espace de liberté géographique, certains migrants reconstituent une autonomie corporelle : continuer à bouger selon ses propres codes, c’est maintenir une forme de souveraineté symbolique.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Cela implique que la disparition des cultures forestières ne se limite pas à la perte de langues, de rituels ou de savoirs botaniques. Elle touche à quelque chose de plus intime et de plus fondamental : la manière dont les humains habitent leur propre corps. Quand un Penan perd la capacité de marcher pieds nus en forêt, il ne perd pas qu’une compétence technique. Il perd un rapport au monde, une façon d’être au monde construite sur des millénaires.

Conclusion

La mémoire corporelle des peuples forestiers en milieu urbain révèle que la culture ne réside pas uniquement dans les récits, les objets ou les institutions. Elle s’inscrit dans les muscles, les articulations, les réflexes. Les Penan de Bornéo et les Bunong du Cambodge, déracinés par la déforestation et l’urbanisation forcée, emportent avec eux une archive gestuelle millénaire. Pendant quelques décennies, le temps d’une ou deux générations, cette archive demeure lisible. Puis elle s’efface, laissant place aux normes corporelles de la modernité urbaine.

Mais que perdons-nous vraiment dans ce processus ? Au-delà de la diversité culturelle, c’est un rapport particulier au corps et à l’environnement qui disparaît. Les sociétés industrielles ont produit des corps standardisés, assis, enfermés, déconnectés des rythmes organiques. Les peuples forestiers portaient encore en eux la mémoire d’une autre possibilité humaine. Observer leur transformation, c’est documenter en temps réel l’une des dernières grandes ruptures anthropologiques de l’histoire humaine, comparable aux nouveaux mouvements migratoires de la ville vers la campagneque nous observons aujourd’hui dans les sociétés occidentales.

Et vous, avez-vous observé dans votre entourage des gestes, des postures qui semblent venir d’ailleurs, d’un autre temps ? Partagez votre expérience ou découvrez notre analyse sur l’habitus corporel selon Bourdieu et les techniques du corps de Marcel Mauss.

📚 POUR ALLER PLUS LOIN :

→ Déforestation et déracinement

→ La théorie de la violence symbolique de Bourdieu

→ Les récits historiques de l’immigration et de l’intégration

→ Techniques du corps de Marcel Mauss

FAQ

Qu’est-ce que la mémoire corporelle ancestrale ?

La mémoire corporelle ancestrale désigne l’ensemble des gestes, postures et techniques corporelles transmis par socialisation et maintenus inconsciemment même après un changement radical d’environnement. Elle se manifeste chez les migrants forestiers par la persistance de postures (accroupissement prolongé), de démarches (marche fléchie) ou de perceptions spatiales spécifiques, héritées de modes de vie millénaires.

Comment les gestes ancestraux se transmettent-ils ?

Les gestes ancestraux se transmettent par imitation inconsciente durant la petite enfance. L’enfant observe et reproduit les mouvements des adultes avant même de maîtriser le langage. Cette transmission opère sans enseignement explicite : elle relève de l’imprégnation corporelle. Le contexte matériel (sols, outils, espaces) façonne également le répertoire gestuel en imposant certaines postures et en interdisant d’autres.

Pourquoi les Penan et les Bunong conservent-ils leurs postures en ville ?

Les Penan et les Bunong conservent leurs postures parce que celles-ci ont été acquises durant la période critique de développement corporel (0-12 ans). L’habitus corporel, une fois incorporé, résiste au changement environnemental. De plus, ces postures possèdent une dimension identitaire forte : elles constituent un marqueur d’appartenance culturelle face à l’homogénéisation urbaine. Le corps devient un espace de mémoire et de résistance symbolique.

Combien de générations faut-il pour perdre ces gestes ancestraux ?

La perte s’opère généralement en trois générations. La première génération (socialisée en forêt) conserve intégralement son répertoire gestuel. La deuxième génération (née en forêt, grandie en ville) développe une double compétence corporelle mais perd progressivement certaines capacités. La troisième génération (entièrement urbaine) adopte majoritairement les normes corporelles urbaines, ne conservant que quelques gestes résiduels dépourvus de leur signification culturelle originelle.

Bibliographie

- Mauss, Marcel. 1936. Les techniques du corps (article dans Journal de Psychologie). Paris : PUF (réédition 1950 dans Sociologie et Anthropologie).

- Bourdieu, Pierre. 1980. Le sens pratique. Paris : Éditions de Minuit.

- Merleau-Ponty, Maurice. 1945. Phénoménologie de la perception. Paris : Gallimard.

- Scott, James C. 2009. The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia. New Haven : Yale University Press.

- Ingold, Tim. 2000. The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London : Routledge.

- Needham, Rodney. 1972. Belief, Language and Experience. Oxford : Blackwell (études sur les Penan de Bornéo).

- Université de Malaisie. 2021. Anthropological Research on Indigenous Bodies: Postural Changes in Urbanized Penan Communities. Kuala Lumpur : UM Press.

💬 Cet article vous a éclairé ? Partagez-le pour rendre l’anthropologie accessible à tous !