Imaginez un atelier sans pinceau ni toile. Seulement des écrans, des algorithmes et des murmures électroniques. En 2025, plus de 70 % des œuvres numériques utilisées dans les campagnes publicitaires naissent de l’intelligence artificielle. Cette transformation marque une rupture aussi profonde que l’invention de la photographie au XIXe siècle.

Mais une question fondamentale émerge : que devient l’aura d’une œuvre quand celle-ci naît non de la main humaine, mais d’une conscience algorithmique ? Cette interrogation dépasse le cadre technologique. Elle touche à l’essence même de ce qui fait art, questionnant cette mystérieuse alchimie entre intention créatrice et émotion esthétique que Walter Benjamin nommait l’« aura ». Cette révolution s’inscrit pleinement dans les tendances sociologiques qui vont marquer 2025.

Table des matières

Quand l’algorithme défie l’authenticité

Walter Benjamin définissait l’aura comme l’authenticité et l’unicité de l’œuvre d’art, son rayonnement symbolique issu de sa présence unique. Pour lui, l’œuvre authentique possédait un « ici et maintenant » impossible à reproduire. La meilleure des reproductions ne pouvait capturer « le caractère absolument unique de son existence ».

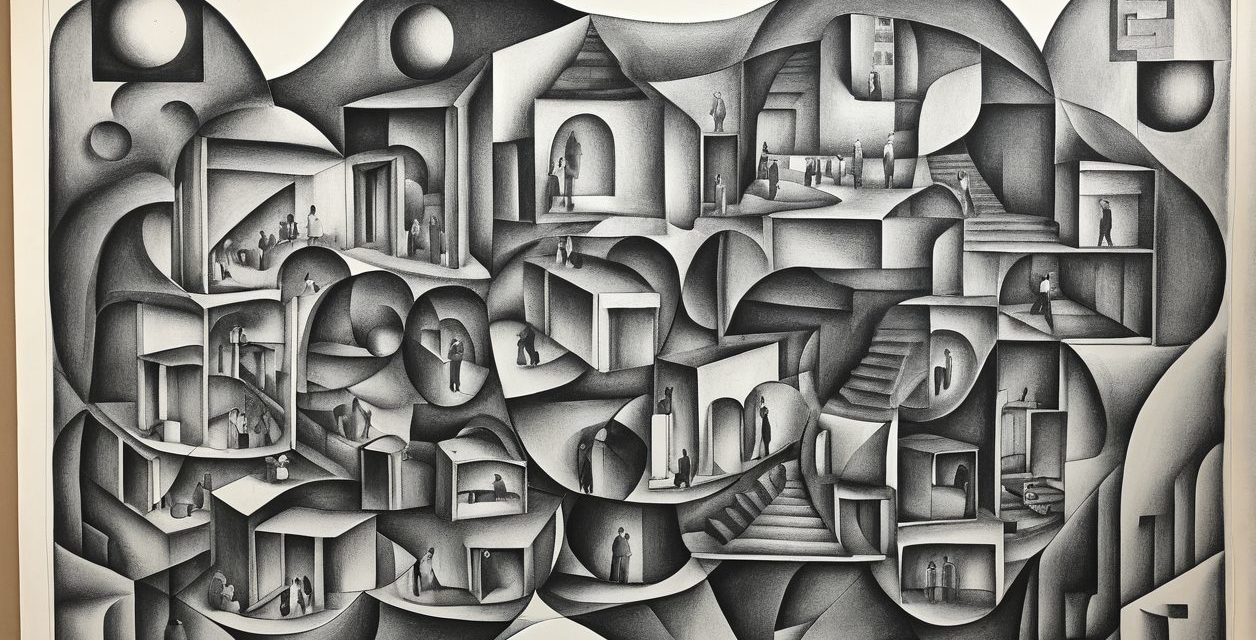

L’art généré par intelligence artificielle bouleverse radicalement cette conception. Contrairement à la reproduction mécanique que dénonçait Benjamin, l’IA ne copie plus : elle crée. En 2025, l’ouverture du premier musée entièrement consacré à l’art IA, DATALAND à Los Angeles, symbolise cette mutation. Les œuvres de Refik Anadol, artiste phare du lieu, ne puisent plus dans l’expérience humaine directe mais dans l’infinie complexité des données numériques.

Paradoxalement, ces créations développent leur propre forme d’aura. Non plus liée à l’authenticité matérielle, mais à la singularité du processus génératif qui les fait naître.

💡 DÉFINITION : L’aura selon Benjamin

L’aura désigne l’authenticité d’une œuvre d’art et son rayonnement symbolique unique. Pour Benjamin, elle provient de la présence matérielle irremplaçable de l’œuvre dans un lieu et un temps donnés.

Exemple : La Joconde au Louvre possède une aura que nulle reproduction photographique ne peut recréer.

Des algorithmes qui apprennent à créer

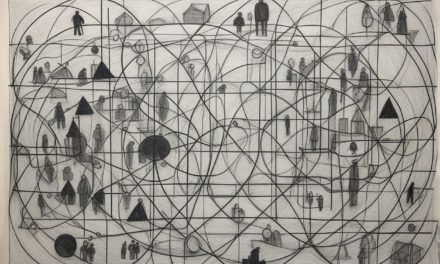

Le développement de l’art algorithmique repose sur des technologies révolutionnaires. En 2014, Ian Goodfellow conçoit les GAN (Generative Adversarial Networks), systèmes qui fonctionnent selon un principe dialectique fascinant. Deux réseaux neuronaux s’affrontent : l’un crée des œuvres, l’autre les évalue. Cette confrontation permanente génère une créativité artificielle d’une sophistication inouïe.

Les outils de 2025 transcendent cette approche initiale. DALL-E 3, Midjourney et leurs successeurs permettent de créer des images hyperréalistes en quelques minutes. Cette démocratisation technique transforme radicalement l’accès à la création artistique.

L’art hybride : quand l’humain collabore avec la machine

Plus fascinant encore, la collaboration entre artistes humains et intelligence artificielle devient fluide et intuitive. Des créateurs comme Sougwen Chung explorent cette union en collaborant avec des bras robotiques pilotés par IA. Cette symbiose illustre parfaitement la coévolution homme-machine que nous vivons actuellement.

Cette approche bouleverse la notion traditionnelle d’auteur. Qui signe l’œuvre finale ? L’artiste qui a conçu le prompt ? L’algorithme qui a généré l’image ? Le programmeur qui a créé le système ? Ces questions redéfinissent les frontières de la création artistique.

Une démocratisation paradoxale de l’art

Benjamin rêvait d’un art libéré de son aura élitiste. L’intelligence artificielle réalise paradoxalement cet idéal. En 2025, l’IA n’est plus une option mais un levier stratégique pour tout artiste souhaitant optimiser son travail et toucher un public élargi.

Cette démocratisation brise les barrières traditionnelles. Plus besoin de maîtriser le dessin académique ou la technique photographique pour créer des œuvres visuellement accomplies. L’art généré par IA rend accessible à tous la concrétisation d’une vision esthétique. Cette transformation s’inscrit dans la quatrième révolution industrielle et ses implications sociales profondes.

Pourtant, cette accessibilité soulève des questions critiques. La facilité technique ne risque-t-elle pas de standardiser la création ? Comment préserver la diversité culturelle face au risque d’homogénéisation algorithmique ?

📊 CHIFFRE-CLÉ

En 2018, le « Portrait d’Edmond Belamy », première œuvre IA vendue chez Christie’s, atteint 432 500 $, marquant l’entrée officielle de l’art algorithmique sur le marché traditionnel.

L’émotion algorithmique existe-t-elle ?

Longtemps, on a affirmé que les algorithmes ne pouvaient transmettre un fort impact émotionnel. La pratique contemporaine démontre le contraire. FRIDA, un bras robotisé utilisant l’IA pour peindre, collabore avec des humains pour créer des œuvres bouleversantes.

Les créations de Refik Anadol transforment l’information brute en expérience esthétique transcendante. Ses installations de deep learning sculptent les données, créant une nouvelle forme de mystique : l’aura des données. Cette esthétique ne puise plus dans l’histoire humaine traditionnelle, mais dans l’immensité des informations numériques qui constituent notre environnement culturel.

Ces œuvres touchent non par leur intentionnalité – car l’IA n’a pas de conscience – mais par leur capacité à révéler des patterns invisibles de notre réalité. Elles créent une émotion esthétique d’un genre nouveau, fondée sur la découverte de structures cachées dans le chaos informationnel.

Les défis juridiques et éthiques

L’essor de l’art intelligence artificielle soulève des questions juridiques complexes. 60 % des litiges liés à l’IA artistiqueconcernent la paternité des œuvres et le droit d’auteur. En droit européen comme aux États-Unis, la protection du droit d’auteur ne peut être accordée aux productions de l’intelligence artificielle.

Cette situation crée un vide juridique fascinant : des œuvres d’art sans auteur légal, potentiellement libres de droits par nature. Qui possède une création générée par IA ? L’utilisateur qui a rédigé le prompt ? L’entreprise qui a développé l’algorithme ? Les millions d’artistes dont les œuvres ont servi à entraîner le système ?

Questions éthiques urgentes

Les enjeux éthiques dépassent la simple propriété intellectuelle. Peut-on former un algorithme sur des œuvres existantes sans compensation ? Comment garantir la diversité culturelle face au risque de standardisation ? Les biais algorithmiques ne risquent-ils pas de reproduire les inégalités sociales dans la sphère artistique ?

Ces interrogations font écho aux mécanismes de surveillance invisible qui caractérisent notre époque numérique. La transparence des processus créatifs devient une exigence démocratique fondamentale.

L’aura processuelle : une nouvelle sacralité

Si l’art généré par IA détruit l’aura traditionnelle basée sur l’unicité matérielle, il crée simultanément une aura processuelle. La fascination ne naît plus de la présence physique de l’œuvre, mais de la complexité mystérieuse du processus créatif algorithmique.

Cette nouvelle forme d’aura s’appuie sur quatre éléments :

- La singularité du code générateur

- L’unicité des données d’entraînement

- La temporalité spécifique du processus génératif

- L’irréproductibilité exacte du résultat

De plus en plus d’institutions artistiques accueillent des intelligences artificielles comme « résidentes ». Le Barbican Centre à Londres ou le Centre PHI à Montréal expérimentent cette cohabitation créative. Ces nouveaux ateliers deviennent des laboratoires où s’inventent les modalités de la création post-humaine.

Perspectives : l’horizon 2030

L’horizon 2030 promet des avancées révolutionnaires. Les experts anticipent des IA capables de générer des œuvres multimédias complexes, des expériences de réalité virtuelle permettant l’immersion totale dans l’art algorithmique, et des interactions en temps réel entre spectateur et œuvre générative.

Le marché de l’art se transforme radicalement. Le succès des œuvres générées par intelligence artificielle est porté par les cryptomonnaies et les NFT, créant un marché parallèle entièrement numérique où la valeur ne dépend plus de la matérialité de l’objet.

Cette mutation économique redistribue les cartes du monde artistique, ouvrant des opportunités inédites tout en soulevant de nouvelles questions sur la spéculation et la financiarisation de la création.

Conclusion

L’art généré par intelligence artificielle ne détruit pas l’aura benjaminienne : il la transmute. Cette transformation révèle que l’essence de l’art ne résidait jamais dans sa forme matérielle, mais dans sa capacité à toucher l’âme humaine.

Que cette émotion naisse de la main de Michel-Ange ou des calculs de DALL-E importe finalement peu. Ce qui compte, c’est cette mystérieuse alchimie qui transforme la matière – pixels ou pigments – en pure émotion esthétique. L’intelligence artificielle n’annonce pas la mort de l’art humain. Elle ouvre plutôt un nouveau chapitre où l’homme et la machine réinventent ensemble les modalités du beau.

En 2025, nous ne sommes plus spectateurs de cette révolution : nous en sommes les co-créateurs conscients, architectes d’un art hybride qui transcende les frontières entre naturel et artificiel.

Et vous, l’art généré par IA vous émeut-il autant qu’une œuvre traditionnelle ?

📚 POUR ALLER PLUS LOIN :

→ Explorez les tendances sociologiques de 2025 qui façonnent notre rapport à la création → Comprenez la coévolution homme-machine dans le processus artistique → Analysez les enjeux de la quatrième révolution industrielle sur la culture

💬 Partagez cet article si la sociologie de l’art vous passionne !

FAQ

Qu’est-ce que l’aura selon Walter Benjamin ?

L’aura désigne l’authenticité unique d’une œuvre d’art, son « ici et maintenant » irremplaçable. Benjamin la définit comme cette « apparition unique d’un lointain, aussi proche soit-il ». Elle provient de la présence matérielle de l’œuvre dans un lieu et un temps donnés, impossible à reproduire mécaniquement.

Comment fonctionne un algorithme génératif d’art ?

Les algorithmes génératifs, notamment les GAN (Generative Adversarial Networks), fonctionnent par confrontation. Deux réseaux neuronaux s’affrontent : l’un génère des images, l’autre les évalue. Cette dialectique permanente affine progressivement la qualité des créations jusqu’à produire des œuvres visuellement convaincantes.

L’IA peut-elle vraiment créer de l’émotion artistique ?

Oui, bien que différemment de l’art humain. L’IA ne possède pas d’intentionnalité consciente, mais révèle des patterns et structures invisibles dans les données. Cette découverte esthétique de l’ordre caché génère une forme d’émotion nouvelle, fondée sur la reconnaissance de la complexité du réel.

Qui possède les droits d’une œuvre créée par IA ?

C’est une zone juridique floue. En Europe et aux États-Unis, la loi n’accorde pas de protection par droit d’auteur aux créations IA. La question reste débattue : l’utilisateur du prompt, le développeur de l’algorithme ou les artistes dont les œuvres ont servi à l’entraînement peuvent tous revendiquer une forme de propriété.

L’IA va-t-elle remplacer les artistes humains ?

Non, elle transforme leur rôle. L’IA devient un outil de création collaboratif plutôt qu’un substitut. Les artistes contemporains l’utilisent pour explorer de nouvelles possibilités esthétiques, créant un art hybride où l’intention humaine guide la puissance calculatoire de la machine.

Bibliographie

- Benjamin, Walter. 1935. L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. Paris : Allia, 2003.

- Bourdieu, Pierre. 1979. La Distinction. Critique sociale du jugement. Paris : Éditions de Minuit.

- Goodfellow, Ian et al. 2014. « Generative Adversarial Networks ». Proceedings of NIPS.

- Anadol, Refik. 2025. Machine Hallucinations: Art in the Age of AI. Los Angeles : DATALAND Press.