La Caverne Numérique, Notre Prison Moderne ?

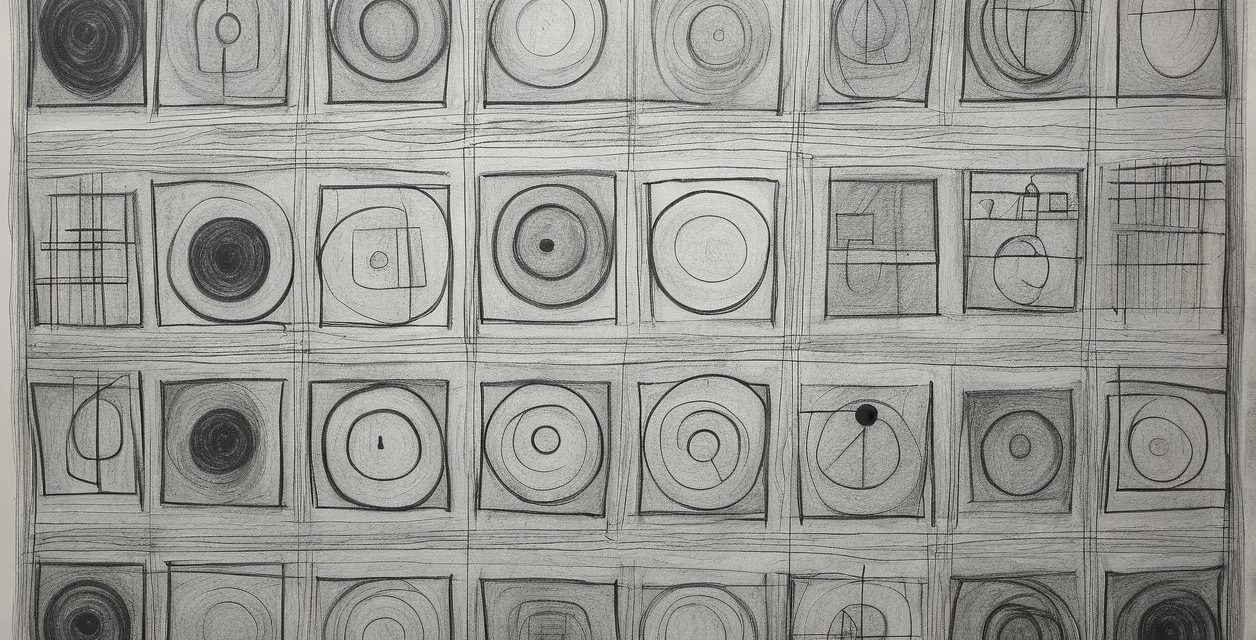

Imaginez un instant : ce matin, comme des millions d’autres personnes, vous avez probablement consulté vos réseaux sociaux. Derrière l’écran lumineux de votre smartphone, un monde soigneusement orchestré se déploie sous vos yeux. Mais êtes-vous vraiment libre de vos choix, de vos découvertes, de vos rencontres numériques ? Il y a plus de deux millénaires, Platon décrivait des prisonniers enchaînés dans une caverne, condamnés à ne voir que les ombres d’une réalité qui leur échappait. Aujourd’hui, nos chaînes sont invisibles, nos murs sont des écrans, et nos ombres sont des algorithmes. Cette analyse approfondie explore comment l’allégorie de la caverne de Platon, enrichie par la pensée de Thalès, nous offre une grille de lecture fascinante pour comprendre notre condition numérique moderne. Entre philosophie antique et réalité contemporaine, plongeons dans les profondeurs de notre nouvelle caverne digitale, où chaque scroll, chaque like, chaque partage dessine les contours d’une prison dont nous sommes à la fois les gardiens et les prisonniers volontaires.

Table des matières

Introduction : Les Fondements Théoriques de la Caverne Numérique

L’allégorie de la caverne de Platon, exposée dans le livre VII de La République, constitue l’un des fondements les plus puissants de la philosophie occidentale. Cette métaphore philosophique, qui décrit des prisonniers enchaînés contemplant des ombres projetées sur un mur, nous offre un cadre d’analyse remarquablement pertinent pour comprendre notre condition numérique contemporaine. Dans l’univers des réseaux sociaux, nous sommes devenus ces prisonniers volontaires, enchaînés non plus par des liens physiques, mais par des algorithmes invisibles qui façonnent notre perception du monde.

Concepts fondamentaux :

- Illusion perceptive : Mécanisme par lequel nous prenons pour réel ce qui n’est qu’une représentation

- Conditionnement social numérique : Processus par lequel nos perceptions sont façonnées par les plateformes sociales

- Médiation technologique : Interface qui s’interpose entre nous et la réalité

L’Archè Numérique : Du Principe Premier à l’Algorithme

Thalès de Milet, en cherchant l’archè – le principe premier de toutes choses – identifiait l’eau comme élément fondamental. Dans notre monde numérique, l’algorithme occupe cette position centrale. Prenons l’exemple du Dr. Emma Chen, chercheuse en sociologie numérique à l’Université de Stanford, qui étudie comment les algorithmes de recommandation façonnent les comportements en ligne : « Comme l’eau qui s’infiltre partout et prend différentes formes, les algorithmes pénètrent chaque aspect de notre expérience numérique, modelant subtilement nos choix, nos goûts, nos relations. »

Cette omniprésence algorithmique se manifeste dans le phénomène des « bulles de filtrage ». Sarah, 23 ans, étudiante en journalisme, en a fait l’expérience : après s’être intéressée à un sujet politique spécifique, son fil d’actualité s’est progressivement transformé en chambre d’écho, ne lui présentant plus que des contenus conformes à ses premières interactions.

Concepts techniques :

- Archè numérique : Principe fondamental régissant l’espace digital

- Déterminisme algorithmique : Influence des algorithmes sur nos choix

- Percolation informationnelle : Diffusion et transformation de l’information dans l’espace numérique

La Géométrie Sociale des Réseaux

La disposition des prisonniers dans la caverne de Platon n’est pas sans rappeler la structure de nos réseaux sociaux. Comme les prisonniers qui ne peuvent voir que les ombres projetées devant eux, nous sommes positionnés face à nos écrans, recevant une réalité pré-formatée par les algorithmes.

Le Professeur Marcus Blackwood, spécialiste en topologie des réseaux sociaux à Oxford, explique : « La géométrie de nos interactions numériques crée des espaces sociaux virtuels aussi contraignants que les chaînes de la caverne platonicienne. Nous ne voyons que ce que les algorithmes nous permettent de voir. »

Concepts spatiaux :

- Topologie sociale numérique : Structure des relations dans l’espace digital

- Géométrie algorithmique : Organisation mathématique des interactions sociales

- Cartographie des influences : Mapping des flux d’information et d’influence

La Dialectique Numérique : Entre Réel et Virtuel

La dialectique platonicienne trouve un nouveau terrain d’expression dans la tension entre notre existence physique et notre présence numérique. Cette dualité s’observe particulièrement dans le phénomène des identités numériques multiples. Le Professeur Marie-Claire Dubois, de la Sorbonne, a étudié pendant trois ans les comportements de 1000 utilisateurs de réseaux sociaux : « Nous observons une fragmentation fascinante de l’identité. Les individus développent des personnalités différentes selon les plateformes, comme si chacune représentait une nouvelle caverne avec ses propres règles d’ombre et de lumière. »

Cette fragmentation identitaire s’illustre parfaitement dans l’expérience de Lucas, influenceur fitness suivi par 2 millions de personnes. En privé, il confie : « Sur Instagram, je projette l’image d’une vie parfaitement disciplinée. Sur Twitter, je suis plus politique. Sur TikTok, plus décontracté. Qui suis-je vraiment ? Parfois, je ne sais plus quelle version est la plus authentique. »

Concepts dialectiques :

- Fragmentation identitaire : Multiplication des facettes de l’identité en ligne

- Authenticité numérique : Question de la vérité de soi dans l’espace virtuel

- Synthèse existentielle : Tentative de réconciliation entre les différentes versions de soi

L’Ontologie du Virtuel : Qu’est-ce que l’Être à l’Ère Numérique ?

Dans la caverne platonicienne, la question de l’être et du paraître est centrale. Cette problématique prend une dimension nouvelle avec l’émergence du métavers et des réalités virtuelles. Le Professeur Jean-Michel Roland, phénoménologue spécialiste des mondes virtuels, explique : « Quand un avatar possède une maison virtuelle achetée avec de l’argent réel, qu’il y reçoit des amis virtuels avec qui il entretient des relations émotionnellement authentiques, pouvons-nous encore parler simplement d’illusion ? »

Cette question s’est posée de manière aigüe lors du procès Goldman vs. MetaLife en 2023, où la justice a dû déterminer si le vol d’un bien virtuel constituait un préjudice réel. L’avocate de la défense a d’ailleurs cité Platon dans sa plaidoirie, questionnant la nature même de la propriété dans un monde d’ombres numériques.

Concepts ontologiques :

- Réalité augmentée existentielle : Fusion entre être physique et numérique

- Matérialité virtuelle : Statut ontologique des possessions numériques

- Authenticité relationnelle : Nature des liens sociaux en ligne

L’Épistémologie des Réseaux : La Connaissance à l’Ère de la Post-Vérité

La théorie de la connaissance platonicienne distingue la doxa (opinion) de l’épistémè (connaissance véritable). Cette distinction devient cruciale à l’ère des fake news et des deepfakes. Dr. Alexandra Martinez, épistémologue des médias sociaux, analyse : « Les réseaux sociaux ont créé un système où la viralité d’une information prime sur sa véracité. Nous sommes comme les prisonniers de la caverne, prenant pour vrai ce qui n’est qu’une ombre déformée de la réalité. »

Le cas du « Pizzagate » illustre parfaitement ce phénomène. Une théorie du complot sans fondement est devenue « vraie » pour des millions de personnes simplement par la force de sa circulation sur les réseaux sociaux.

Concepts épistémologiques :

- Viralité épistémique : Impact de la circulation massive sur la crédibilité

- Post-vérité numérique : Prédominance de l’émotion sur les faits

- Validation sociale : Processus de légitimation par le partage massif

La Liberté Numérique : Mythe ou Possibilité ?

Dans l’allégorie platonicienne, un prisonnier parvient à se libérer et découvre le monde réel. Cette possibilité d’émancipation existe-t-elle dans notre caverne numérique ? L’étude longitudinale menée par l’Institut de Sociologie Numérique de Berlin (2020-2023) sur les mouvements de « digital detox » apporte des éclairages intéressants.

Le Professeur Heinrich Mueller, directeur de l’étude, observe : « La prise de conscience ne suffit pas. Même les utilisateurs conscients des mécanismes de manipulation algorithimique peinent à s’en détacher. C’est comme si les prisonniers, même libérés, choisissaient de retourner dans la caverne. »

Cette observation se vérifie dans le cas d’Alice, ancienne cadre marketing devenue activiste du « slow tech » : « Malgré ma conscience aigüe des mécanismes addictifs des réseaux sociaux, je me surprends encore à scroller pendant des heures. La connaissance n’est qu’une première étape vers la libération. »

Concepts de libération :

- Autonomie numérique : Capacité à contrôler son usage des technologies

- Conscience algorithmique : Compréhension des mécanismes de manipulation

- Servitude volontaire digitale : Phénomène d’auto-aliénation consciente

L’Éthique des Plateformes : Les Nouveaux Gardiens de la Caverne

Si dans l’allégorie de Platon, les manipulateurs d’ombres restent mystérieux, nos gardiens modernes sont identifiables : les géants technologiques. Le Dr. Sarah Chen-Martinez de l’Université de Berkeley a analysé les implications éthiques de ce pouvoir : « Les GAFAM sont devenus les nouveaux philosophes-rois, décidant ce qui est vrai, faux, visible ou invisible. »

L’exemple de la modération de contenu sur Twitter pendant la pandémie de COVID-19 illustre ce pouvoir : des décisions prises par une poignée d’individus ont façonné la perception de millions de personnes sur la réalité de la crise sanitaire.

Concepts éthiques :

- Responsabilité algorithmique : Obligations morales des créateurs d’algorithmes

- Souveraineté numérique : Contrôle des citoyens sur leurs données

- Justice informationnelle : Équité dans l’accès et la distribution de l’information

Vers une Nouvelle Philosophie du Numérique

La synthèse de ces réflexions nous amène à considérer la nécessité d’une nouvelle philosophie du numérique. Comme l’explique le Professeur Jean-Paul Sartorius de l’École Normale Supérieure : « Nous devons développer une pensée qui ne soit ni technophobe ni technophile, mais qui nous permette de naviguer consciemment dans ces nouvelles cavernes numériques. »

Cette philosophie devrait intégrer trois dimensions essentielles :

- La conscience des mécanismes de manipulation

- La capacité à maintenir une distance critique

- L’aptitude à utiliser les technologies de manière émancipatrice

Concepts prospectifs :

- Sagesse numérique : Capacité à utiliser les technologies de manière éclairée

- Émancipation digitale : Processus de libération des déterminismes technologiques

- Équilibre techno-existentiel : Harmonie entre vie numérique et physique

Conclusion : De la Caverne aux Horizons Numériques

L’allégorie de la caverne de Platon, enrichie par la pensée de Thalès, nous offre un cadre puissant pour comprendre notre condition numérique. Comme les prisonniers de la caverne, nous sommes à la fois captifs et potentiellement libres. La différence fondamentale réside peut-être dans notre capacité à être conscients de notre condition tout en choisissant parfois de rester dans l’illusion.

L’enjeu n’est plus tant de sortir définitivement de la caverne numérique – entreprise probablement impossible dans notre monde connecté – mais d’apprendre à naviguer entre ombre et lumière, entre immersion et distance critique, entre engagement et détachement.

Concepts conclusifs :

- Navigation existentielle : Art de se mouvoir entre réel et virtuel

- Conscience augmentée : Compréhension enrichie de notre condition numérique

- Liberté conditionnelle : Possibilité d’une émancipation partielle et consciente

[Note pédagogique : Cet article propose une grille d’analyse pour les étudiants en sociologie et philosophie, leur permettant d’appréhender les enjeux contemporains des réseaux sociaux à travers le prisme de la philosophie classique.]