Vous êtes à un feu rouge, à 3 heures du matin. Aucune voiture en vue. Pourtant, vous attendez que le feu passe au vert. Pourquoi ? Ce n’est pas la peur du PV — il n’y a personne. C’est quelque chose de plus subtil : un mécanisme invisible qui vous retient, une voix intérieure qui murmure « c’est la règle ».

Ce phénomène fascine les sociologues depuis des décennies. Comment la société parvient-elle à nous faire obéir sans recourir constamment à la force ? La réponse se trouve dans la théorie du contrôle social, développée notamment par Travis Hirschi en 1969. Explorons ensemble ces fils invisibles qui nous maintiennent dans les normes collectives.

Table des matières

Les quatre liens invisibles qui nous retiennent

En 1969, le sociologue américain Travis Hirschi renverse la question classique de la criminologie. Au lieu de demander « pourquoi certains commettent des crimes ? », il interroge : « pourquoi la plupart ne le font pas ? ». Sa réponse tient en quatre mots : attachement, engagement, participation, croyance.

💡 DÉFINITION : Contrôle social

Ensemble des mécanismes par lesquels une société régule les comportements de ses membres pour maintenir l’ordre et la cohésion. Il peut être formel (lois, police) ou informel (regard des autres, éducation familiale).

L’attachement : nos liens affectifs comme ancre

Pensez à vos proches : parents, conjoint, amis proches. L’attachement désigne ces liens émotionnels qui nous lient aux autres. Hirschi dans Causes of Delinquency (1969) montre que plus ces liens sont forts, moins nous risquons de transgresser les normes.

Pourquoi ? Parce que décevoir ceux qu’on aime coûte cher émotionnellement. Un adolescent solidement attaché à sa famille hésitera avant de voler : il imagine la déception dans le regard de ses parents. Ce mécanisme fonctionne dès l’enfance — la socialisation façonne nos comportements dès l’enfance —, créant une sorte de « police intérieure ».

L’engagement : nos investissements comme frein

Le deuxième lien, c’est l’engagement : tout ce que vous avez construit et que vous risquez de perdre. Études, carrière, réputation, patrimoine. Un médecin qui a passé dix ans à se former réfléchira à deux fois avant de commettre une fraude : il mettrait en jeu sa licence, son statut, ses années d’effort.

Cette logique coût-bénéfice fonctionne puissamment. Plus vous avez investi dans le système, plus vous avez à perdre en le défiant. C’est pourquoi les jeunes sans emploi ni qualification sont statistiquement plus enclins à la délinquance : ils ont moins d’investissements conventionnels à protéger.

La participation : occuper son temps légalement

La participation concerne l’implication dans des activités conventionnelles : sport, associations, travail, loisirs encadrés. L’idée de Hirschi est simple : quelqu’un qui passe son samedi au club de foot ou à répéter avec son groupe de musique n’a matériellement pas le temps de traîner dans la rue et de commettre des délits.

Cette dimension explique pourquoi les politiques de prévention misent sur les activités périscolaires dans les quartiers difficiles. Occuper les jeunes de manière constructive réduit mécaniquement les opportunités de déviance.

La croyance : adhérer aux valeurs communes

Enfin, la croyance : le degré auquel vous pensez que les règles sont légitimes et qu’il faut les respecter. Quelqu’un qui croit profondément en la valeur de l’honnêteté, de la propriété privée, du respect d’autrui, intériorise ces normes comme siennes. Il ne vole pas parce qu’il pense sincèrement que c’est mal, pas seulement par peur de se faire prendre.

Ces quatre liens — attachement, engagement, participation, croyance — forment ce que Hirschi appelle le « lien social ». Plus ces liens sont solides, plus le contrôle social est efficace. Et c’est là que réside la puissance de cette théorie : elle explique la conformité par l’intégration, pas par la répression. On retrouve cette idée chez Émile Durkheim et sa conception de l’intégration sociale, qui voyait dans les liens sociaux le ciment des sociétés.

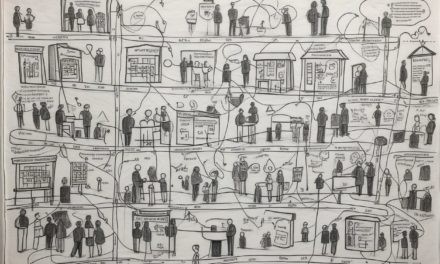

Du regard des voisins à Instagram : contrôle formel et informel

Le contrôle social ne fonctionne pas de la même manière partout. Les sociologues distinguent deux grandes formes : le contrôle formel (institutionnel, codifié) et le contrôle informel (diffus, relationnel). Les deux coexistent et se renforcent mutuellement.

Le contrôle formel : police, lois et sanctions officielles

Le contrôle formel, c’est tout ce qui est écrit, organisé, institutionnalisé. Les lois d’abord : le Code pénal qui définit ce qui est permis et interdit, avec des sanctions graduées (amendes, prison). La police et la justice ensuite : les institutions chargées de faire respecter ces règles.

Mais le contrôle formel ne se limite pas au pénal. Il englobe aussi les règlements scolaires (exclusion pour absentéisme), les codes du travail (licenciement pour faute grave), les normes professionnelles (radiation d’un ordre pour manquement déontologique). Toutes ces instances exercent un contrôle codifié sur nos comportements.

L’efficacité du contrôle formel repose sur trois piliers : la certitude (probabilité de se faire prendre), la sévérité (gravité de la sanction) et la célérité (rapidité de la réponse). Une punition certaine mais légère peut être plus dissuasive qu’une punition théorique mais lourde.

Le contrôle informel : le regard des autres comme juge permanent

Paradoxalement, c’est le contrôle informel qui régule la majeure partie de nos comportements quotidiens. Il s’agit de tous ces mécanismes non écrits mais puissants : le regard des voisins, l’opinion de nos collègues, la désapprobation familiale, la réputation dans notre communauté.

Prenons un exemple concret. Vous êtes dans un bus bondé. Une personne âgée monte. Vous êtes assis. Personne ne vous oblige légalement à vous lever. Pourtant, vous le faites probablement. Pourquoi ? Parce que vous sentez le poids du regard collectif. Ne pas se lever, c’est risquer des soupirs, des regards désapprobateurs, voire une remarque à voix haute. Ce mécanisme subtil — la pression des pairs — est d’une efficacité redoutable.

La famille joue ici un rôle central. Les normes familiales (« dans notre famille, on ne ment pas », « on respecte les aînés ») s’intériorisent dès l’enfance. De même, les normes culturelles varient selon les groupes : dans certaines communautés, l’honneur familial est un puissant mécanisme de contrôle qui peut pousser à cacher certains comportements.

Les réseaux sociaux : nouvelle arène du contrôle informel

Depuis une quinzaine d’années, un nouveau terrain de contrôle social a explosé : les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Twitter sont devenus des espaces où le contrôle informel s’exerce avec une intensité inédite.

Le mécanisme est redoutable : chaque publication est soumise au jugement public immédiat. Les likes, les commentaires, les partages fonctionnent comme des votes de conformité. Un post maladroit peut déclencher une « tempête » de critiques — ce qu’on appelle le call-out ou la « cancel culture ». La peur de cette désapprobation massive pousse à l’autocensure et à la conformité.

Chiffre-clé : selon une étude Pew Research de 2021, 64% des adolescents américains déclarent avoir modifié leur comportement en ligne par crainte du jugement de leurs pairs.

Cette dynamique crée ce que les sociologues appellent une surveillance latérale : nous nous surveillons mutuellement en permanence, sans qu’aucune autorité centrale n’intervienne. Le contrôle devient horizontal, diffus, continu. Et paradoxalement, il peut être plus efficace que le contrôle vertical traditionnel.

La surveillance numérique : quand le contrôle devient panoptique

Au-delà des réseaux sociaux, les technologies numériques ont donné naissance à des formes de contrôle formel inédites. Caméras de vidéosurveillance dans les villes, traçage GPS sur les smartphones, algorithmes de reconnaissance faciale, collecte massive de données personnelles par les plateformes.

En Chine, le système de crédit social pousse cette logique à son paroxysme : les citoyens sont notés en fonction de leurs comportements (respectent-ils les feux rouges ? paient-ils leurs factures à temps ? critiquent-ils le gouvernement en ligne ?). Un mauvais score peut interdire l’accès à certains services (trains, avions) ou opportunités (emploi, logement).

Ce type de surveillance rappelle le panoptique de Michel Foucault : cette prison circulaire où un gardien central peut observer tous les détenus sans être vu. Le simple fait de savoir qu’on peut être observé suffit à modifier les comportements. C’est ce que Foucault appelait l’« intériorisation de la surveillance » : on devient son propre gardien.

Conformité ou liberté : le grand dilemme

La théorie du contrôle social soulève des questions éthiques et politiques majeures. Jusqu’où peut-on aller dans le contrôle des comportements sans étouffer la liberté individuelle ?

Les limites de la théorie : déterminisme et angles morts

La théorie de Hirschi n’est pas sans faiblesses. Première critique : elle peut paraître déterministe. Si tout dépend de nos liens sociaux, où est notre libre arbitre ? Ne peut-on pas choisir de dévier malgré des liens forts, ou de se conformer malgré des liens faibles ?

Deuxième angle mort : la théorie se concentre sur les choix individuels et néglige les facteurs structurels. Quelqu’un qui grandit dans un quartier pauvre, avec des écoles dégradées et peu d’opportunités d’emploi, a mécaniquement moins de chances de développer des « engagements conventionnels ». La théorie du contrôle social risque ainsi de blâmer les individus sans questionner les inégalités systémiques qui fragilisent leurs liens sociaux.

Troisième limite : dans nos sociétés plurielles et mondialisées, les normes sont multiples et parfois contradictoires. Qu’est-ce que « se conformer » quand différentes communautés ont des attentes divergentes ? La théorie peine à expliquer comment les individus naviguent entre ces exigences concurrentes. C’est précisément ce que montrent les théories de la déviance : elle n’est pas une propriété de l’acte lui-même, mais dépend du contexte social qui le juge.

Entre ordre et liberté : repenser le contrôle

Le contrôle social est nécessaire à toute vie collective. Sans normes partagées et mécanismes pour les faire respecter, c’est l’anomie — l’absence de règles — qui s’installe, générant insécurité et chaos. Mais trop de contrôle étouffe l’innovation, la créativité, la diversité.

L’enjeu contemporain est de trouver un équilibre entre cohésion et autonomie. Comment maintenir un socle de normes communes (respect d’autrui, non-violence, honnêteté de base) tout en laissant de l’espace pour les différences, les expérimentations, les contestations légitimes ?

La pandémie de COVID-19 a brutalement actualisé cette tension. Les mesures sanitaires (confinement, masques, pass sanitaire) ont introduit des formes inédites de contrôle social — formelles (amendes) et informelles (stigmatisation des « non-masqués »). Certains y ont vu une nécessité pour la santé collective, d’autres une dérive liberticide. Ce débat illustre la fragilité de l’équilibre entre sécurité collective et libertés individuelles.

Vers un contrôle plus juste et inclusif ?

Les mouvements sociaux récents (#MeToo, Black Lives Matter, militantisme climatique) remettent en question les structures de pouvoir qui définissent les normes. Qui décide de ce qui est « normal » ou « déviant » ? Les normes reflètent-elles l’intérêt collectif ou celui des groupes dominants ?

Cette réflexion invite à repenser le contrôle social non comme une simple conformité à l’existant, mais comme un processus démocratique et évolutif. Un contrôle social juste devrait protéger les plus vulnérables, garantir l’égalité de traitement, et rester ouvert à la critique et au changement.

Conclusion

Le contrôle social est partout autour de nous — dans le regard de nos voisins, les notifications de nos smartphones, les règlements de nos entreprises, les valeurs transmises par nos familles. Il façonne nos comportements de manière si subtile que nous ne le remarquons même plus.

Comprendre ces mécanismes ne signifie pas les accepter aveuglément. Cela nous donne au contraire les outils pour les questionner : quelles normes voulons-nous défendre ? Quels comportements méritent d’être régulés, et par quels moyens ? Comment équilibrer ordre et liberté ?

La théorie du contrôle social nous rappelle que nous sommes des êtres profondément sociaux, liés les uns aux autres par des fils invisibles mais résistants. À nous de décider si ces fils nous entravent ou nous relient.

Et vous, quels sont les mécanismes de contrôle social qui pèsent le plus sur vos choix quotidiens ?

📚 POUR ALLER PLUS LOIN :

→ Émile Durkheim et la solidarité sociale : les fondements du lien collectif

→ Déviance et étiquetage : comment on devient « anormal »

→ La socialisation : comment nous devenons des êtres sociaux

💬 Partagez cet article si la sociologie vous passionne !

FAQ

Qu’est-ce que le contrôle social en sociologie ?

Le contrôle social désigne l’ensemble des mécanismes par lesquels une société régule les comportements de ses membres pour maintenir l’ordre et la cohésion. Il peut être formel (lois, sanctions officielles) ou informel (pression sociale, jugement des pairs). L’objectif est d’encourager la conformité aux normes collectives et de dissuader la déviance.

Qui a développé la théorie du contrôle social ?

La théorie du contrôle social a été développée notamment par Travis Hirschi en 1969 dans son ouvrage Causes of Delinquency. Hirschi a identifié quatre éléments qui lient les individus à la société : l’attachement (liens affectifs), l’engagement (investissements), la participation (activités conventionnelles) et la croyance (adhésion aux valeurs). Ces liens expliquent pourquoi la plupart des gens se conforment aux normes plutôt que de les transgresser.

Quelle est la différence entre contrôle social formel et informel ?

Le contrôle formel repose sur des institutions officielles (police, justice, règlements scolaires) avec des sanctions codifiées (amendes, prison, exclusion). Le contrôle informel est plus diffus : il passe par le regard des autres, la pression des pairs, la réputation, la désapprobation familiale. Paradoxalement, le contrôle informel régule souvent plus efficacement nos comportements quotidiens que le contrôle formel.

Les réseaux sociaux sont-ils des outils de contrôle social ?

Oui, les réseaux sociaux exercent un contrôle informel puissant. Chaque publication est soumise au jugement public immédiat via les likes, commentaires et partages. La peur de la désapprobation collective (« cancel culture ») pousse à l’autocensure et à la conformité. Ce mécanisme crée une surveillance horizontale permanente où nous nous contrôlons mutuellement, parfois plus efficacement que les autorités traditionnelles.

Quelles sont les limites de la théorie du contrôle social ?

La théorie présente trois limites principales. D’abord, elle peut sembler déterministe en négligeant le libre arbitre individuel. Ensuite, elle se concentre sur les choix personnels sans suffisamment prendre en compte les inégalités structurelles (pauvreté, discrimination) qui fragilisent les liens sociaux. Enfin, elle peine à expliquer comment les individus naviguent dans des sociétés plurielles où coexistent des normes contradictoires.

Bibliographie

- Hirschi, Travis. 1969. Causes of Delinquency. Berkeley : University of California Press.

- Durkheim, Émile. 1893. De la division du travail social. Paris : Presses Universitaires de France.

- Foucault, Michel. 1975. Surveiller et punir : Naissance de la prison. Paris : Gallimard.

- Becker, Howard. 1963. Outsiders : Studies in the Sociology of Deviance. New York : The Free Press.