Imaginez une personne capable de manipuler sans remords, de mentir avec aisance, d’ignorer totalement les souffrances qu’elle inflige. Ce portrait, souvent réduit au cliché du « monstre » dans les médias, cache une réalité bien plus complexe : la sociopathie n’est pas seulement une condition psychologique individuelle, mais un révélateur puissant des tensions entre individu et société.

Derrière chaque comportement antisocial se cache une question fondamentale : comment nos structures sociales produisent-elles des comportements qui les transgressent ? Loin du sensationnalisme, l’analyse sociologique de la sociopathie nous invite à comprendre comment certains individus en viennent à rejeter les normes d’empathie et de coopération qui fondent le vivre-ensemble.

Table des matières

Quand la société fabrique ses « déviants »

La sociopathie, que les cliniciens nomment trouble de la personnalité antisociale, touche environ 1 à 4 % de la population mondiale. Mais contrairement à l’idée reçue d’une « tare génétique », les recherches sociologiques montrent que cette condition émerge avant tout d’une rupture du lien social.

Émile Durkheim, dans Le Suicide (1897), identifiait déjà les mécanismes sociaux produisant la déviance. L’anomie — cet état de désorganisation où les normes sociales perdent leur force régulatrice — crée un terreau fertile pour les comportements antisociaux. Quand les repères collectifs s’effritent, certains individus développent des stratégies de survie qui rejettent l’empathie au profit de la manipulation.

💡 DÉFINITION : Anomie

État social où l’absence ou l’affaiblissement des normes collectives laisse les individus sans repères moraux clairs. Cette désorganisation favorise l’émergence de comportements déviants.

Exemple : Les quartiers marqués par une forte précarité connaissent des taux de comportements antisociaux trois fois supérieurs à la moyenne.

La sociopathie révèle ainsi une faillite des processus de socialisation. Lorsque la famille, l’école ou la communauté échouent à transmettre les valeurs de réciprocité et d’empathie, certains individus intériorisent une vision purement instrumentale des relations humaines. Les autres deviennent de simples moyens au service de leurs objectifs.

L’habitus de la domination sans empathie

Pierre Bourdieu nous offre un cadre d’analyse complémentaire avec sa théorie de l’habitus. Dans Le Sens pratique(1980), il montre comment nos dispositions sont façonnées par nos conditions matérielles d’existence. L’habitus du sociopathe se construit dans des environnements où la violence — physique ou symbolique — est normalisée.

Un enfant exposé à la négligence, aux abus ou à l’absence de figure protectrice développe des schémas mentaux où la méfiance et la manipulation deviennent des réflexes de survie. Ce n’est pas une pathologie innée, mais une adaptation à un environnement hostile. Comme le souligne Bourdieu, « faire de nécessité vertu » : l’absence d’empathie devient une protection face à un monde perçu comme menaçant.

Les statistiques le confirment : 70 % des individus diagnostiqués sociopathes ont subi des traumatismes sévères dans l’enfance. Cette corrélation massive démontre que la sociopathie est moins une anomalie biologique qu’une réponse sociale à des conditions d’existence extrêmes. La relation entre précarité et déviance que nous explorons dans notre analyse du lien pauvreté-criminalité illustre ces mécanismes structurels.

Le regard social : entre fascination et répulsion

Notre société entretient un rapport ambivalent aux sociopathes. D’un côté, nous les diabolisons dans les médias à travers la figure du serial killer. De l’autre, nous valorisons certains traits sociopathiques — charisme manipulateur, absence de scrupules, détermination froide — dans des domaines comme la finance ou la politique.

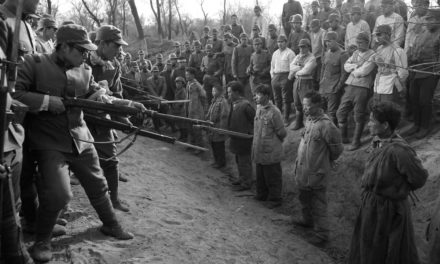

Michel Foucault, dans Surveiller et punir (1975), a montré comment la société définit la déviance pour mieux affirmer ses normes. Le sociopathe devient le « fou criminel » qui légitime nos institutions de contrôle : psychiatrie, justice pénale, surveillance sociale. En désignant certains comportements comme « antisociaux », nous traçons les frontières de ce qui est socialement acceptable.

Cette désignation n’est pas neutre. Elle révèle les rapports de pouvoir qui structurent nos sociétés. Pourquoi certains comportements violents sont-ils pathologisés tandis que d’autres — la violence économique des licenciements massifs, la violence symbolique des discriminations — demeurent légitimes ? La violence symbolique analysée par Bourdieuéclaire cette sélectivité.

📊 CHIFFRE-CLÉ

Seuls 15 % des sociopathes commettent des actes de violence physique. La majorité adopte des stratégies de manipulation sociale, souvent invisibles et légales.

Source : American Psychiatric Association, 2024

Les coûts invisibles pour la société

L’impact de la sociopathie dépasse largement les crimes sensationnels. C’est dans le quotidien des relations de travail, des dynamiques familiales et des interactions sociales que les comportements antisociaux causent le plus de dégâts.

Les victimes de manipulation sociopathique développent fréquemment des traumatismes durables : anxiété, perte de confiance, difficulté à établir des relations saines. Ces blessures psychologiques représentent un coût social considérable, tant en souffrance humaine qu’en ressources de santé mentale mobilisées.

Sur le plan économique, la fraude, l’escroquerie et les abus de pouvoir liés aux comportements sociopathiques coûtent des milliards annuellement. Mais ces chiffres restent sous-estimés car une grande partie de cette déviance opère dans les zones grises de la légalité. Le dirigeant qui détruit des vies par des restructurations brutales n’est pas diagnostiqué sociopathe, même si ses actions reflètent une absence d’empathie caractéristique.

Prévenir plutôt que punir

La sociologie nous enseigne que la prévention doit cibler les structures sociales qui produisent la déviance. Trois leviers d’action émergent des recherches :

Renforcer les liens sociaux dès l’enfance. Les programmes d’intervention précoce auprès des familles en difficulté montrent des résultats probants. Quand un enfant grandit dans un environnement sécurisant, avec des adultes bienveillants qui modélisent l’empathie, les risques de développement sociopathique chutent drastiquement.

Réduire les inégalités structurelles. Les sociétés les plus inégalitaires connaissent les taux les plus élevés de comportements antisociaux. Durkheim l’avait déjà observé : l’anomie prospère dans les contextes de désintégration sociale. Investir dans l’éducation, le logement et l’emploi n’est pas qu’une question de justice sociale — c’est aussi une politique de prévention de la déviance.

Repenser notre rapport à la déviance. Plutôt que de se focaliser sur la punition individuelle, une approche sociologique implique de questionner les conditions sociales qui rendent possibles ces comportements. La conscience collective joue ici un rôle crucial : nos représentations partagées de la normalité et de la déviance façonnent nos réponses institutionnelles.

Qu’est-ce que ça change pour nous ?

Comprendre la sociopathie à travers le prisme sociologique nous libère de deux écueils : la diabolisation morale et le déterminisme biologique. Ni monstres innés ni victimes impuissantes de leurs gènes, les sociopathes sont le produit d’interactions complexes entre dispositions individuelles et structures sociales.

Cette perspective ouvre des horizons d’action. Si la sociopathie émerge largement de ruptures dans la socialisation et de traumatismes précoces, alors nos sociétés ont le pouvoir de réduire sa prévalence en investissant massivement dans la prévention, l’éducation et la cohésion sociale.

Elle nous interroge aussi sur nos propres pratiques. Les traits sociopathiques existent sur un continuum. Nous connaissons tous des situations où l’empathie s’étiole, où la manipulation semble plus efficace que la coopération, où les autres deviennent des obstacles à nos objectifs. Reconnaître ces pulsions sans les pathologiser permet un travail réflexif sur nos propres comportements.

Enfin, cette approche sociologique nous invite à questionner les structures qui normalisent certaines formes de violence. Pourquoi tolérons-nous des systèmes économiques qui récompensent l’absence de scrupules ? Comment nos institutions reproduisent-elles des dynamiques de pouvoir qui favorisent les comportements antisociaux ? Ces questions dépassent le cas individuel du sociopathe pour interroger les fondements même de notre organisation sociale.

Conclusion

La sociopathie n’est pas une simple anomalie psychologique. C’est un révélateur des tensions qui traversent nos sociétés : entre intégration et exclusion, entre empathie et instrumentalisation, entre solidarité et compétition. Les travaux de Durkheim sur l’anomie, de Bourdieu sur l’habitus, et de Foucault sur le pouvoir nous offrent des outils pour dépasser les explications simplistes.

Plutôt que de se demander « pourquoi certains individus deviennent-ils sociopathes ? », la sociologie nous pousse à interroger « quelles structures sociales produisent la sociopathie ? » Cette inversion du regard ouvre des possibilités d’action collective. En renforçant les liens sociaux, en réduisant les inégalités et en repensant nos normes, nous pouvons créer des sociétés où la déviance antisociale trouve moins de terrain fertile.

La sociopathie nous parle finalement moins des sociopathes eux-mêmes que de nous tous. Elle nous interroge sur notre capacité collective à maintenir vivant ce qui fait société : la reconnaissance mutuelle, l’empathie, la responsabilité envers autrui. Dans un monde où l’individualisme et la compétition gagnent du terrain, cette réflexion n’a jamais été aussi urgente.

📚 POUR ALLER PLUS LOIN :

→ Comprendre la violence symbolique de Bourdieu et la domination invisible

→ L’habitus selon Bourdieu : comment nos dispositions sociales se forment

→ Pauvreté et criminalité : décrypter le lien social

💬 Partagez cet article pour ouvrir le débat sur les racines sociales de la déviance !

FAQ

Qu’est-ce qui distingue la sociopathie de la psychopathie ?

Bien que souvent confondues, sociopathie et psychopathie présentent des origines différentes. La sociopathie émerge principalement de facteurs environnementaux (traumatismes, négligence) tandis que la psychopathie implique davantage de prédispositions neurobiologiques. Les sociopathes conservent généralement des liens affectifs limités et manifestent plus d’impulsivité, là où les psychopathes excellent dans le contrôle émotionnel et la planification à long terme.

Peut-on vraiment « prévenir » la sociopathie ?

Oui, dans une large mesure. Les recherches montrent que les interventions précoces auprès des enfants à risque (issus de milieux traumatiques) réduisent considérablement le développement de traits antisociaux. Investir dans des environnements familiaux stables, des programmes éducatifs de qualité et un soutien psychologique accessible constitue la meilleure prévention.

Tous les sociopathes sont-ils dangereux ?

Non. La majorité des personnes avec des traits sociopathiques ne commettent jamais de crimes violents. Beaucoup adoptent des stratégies de manipulation sociale qui restent dans la légalité. Le danger réside moins dans la violence physique que dans les dégâts psychologiques infligés aux proches par l’absence d’empathie et la manipulation chronique.

Comment la société peut-elle mieux gérer les comportements sociopathiques ?

Trois axes d’action : prévention par le renforcement des liens sociaux dès l’enfance, réduction des inégalités structurelles qui produisent l’anomie, et approches thérapeutiques centrées sur le développement des compétences émotionnelles plutôt que sur la seule punition. Une perspective sociologique implique de traiter les causes structurelles autant que les symptômes individuels.

Le nombre de sociopathes augmente-t-il dans nos sociétés ?

Les données épidémiologiques ne montrent pas d’augmentation significative de la prévalence (stable autour de 1-4%). En revanche, certains traits sociopathiques — individualisme exacerbé, absence d’empathie envers les « autres » — semblent se normaliser dans des contextes ultraconcurrentiels. C’est moins une pathologie clinique en hausse qu’une transformation des normes sociales qui valorisent des comportements historiquement considérés comme déviants.

Bibliographie

- Durkheim, Émile. 1897. Le Suicide. Étude de sociologie. Paris : Presses Universitaires de France.

- Bourdieu, Pierre. 1980. Le Sens pratique. Paris : Minuit.

- Foucault, Michel. 1975. Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris : Gallimard.

- American Psychiatric Association. 2024. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR). Washington : APA.

Article rédigé par Élisabeth de Marval | Novembre 2025 | Sociologie de la déviance