En 2010, Along Sega, chasseur Penan de 54 ans, quitte pour la dernière fois la forêt de Sarawak à Bornéo. Derrière lui, les bulldozers ont déjà rasé trois kilomètres carrés de jungle primaire. Devant lui, Miri, ville portuaire de 300 000 habitants, bruyante, polluée, incompréhensible. Along ne sait ni lire ni compter en malais. Il ne possède aucun titre de propriété, aucun diplôme, aucune compétence reconnue par l’économie urbaine. Ce qu’il sait faire – lire les traces animales, identifier 200 espèces végétales comestibles, s’orienter sans boussole – ne vaut rien en ville.

Along n’est pas seul. Entre 1990 et 2020, on estime que 15 millions de personnes issues de peuples forestiers d’Asie du Sud-Est ont été contraintes de quitter leurs territoires ancestraux. Penan de Bornéo, Bunong et Phnong du Cambodge, Orang Rimba de Sumatra, Karen de Birmanie : tous subissent le même processus. La déforestation massive détruit leur environnement de vie, l’État nie leurs droits fonciers, l’économie extractive (palmier à huile, caoutchouc, mines) occupe leurs terres. La migration en ville devient la seule option de survie. Comment analyser anthropologiquement ce qui constitue l’une des dernières grandes ruptures dans l’histoire humaine : le passage forcé des derniers chasseurs-cueilleurs au mode de vie urbain industriel ? Un phénomène inverse de l’exode urbain vers le rural que nous observons dans les sociétés occidentales contemporaines.

Table des matières

L’accélération de la déforestation : quand la forêt disparaît en une génération

L’Asie du Sud-Est possède les taux de déforestation les plus élevés au monde. Entre 1990 et 2020, la région a perdu 74 millions d’hectares de forêts tropicales, soit une surface équivalente à deux fois la France. Cette destruction s’accélère : le rythme annuel est passé de 1,8 million d’hectares dans les années 1990 à 3,2 millions dans les années 2010.

Bornéo illustre dramatiquement cette dynamique. L’île, partagée entre Malaisie, Indonésie et Brunei, abritait en 1950 une forêt tropicale continue de 40 millions d’hectares. En 2020, il n’en reste que 15 millions, fragmentés en îlots isolés. Le Sarawak malaisien, territoire des Penan, a perdu 35% de sa couverture forestière en trente ans. Les concessions de palmiers à huile couvrent désormais 2,5 millions d’hectares, soit la quasi-totalité des basses terres.

📊 CHIFFRE-CLÉ

95% des Penan nomades (environ 12 000 personnes en 1970) vivent désormais sédentarisés en périphérie urbaine ou dans des villages de relocalisation gouvernementaux. Seuls 300 à 500 individus maintiennent un mode de vie seminomade dans les forêts résiduelles du centre de Bornéo.

Source : Survival International & Centre for Rainforest Studies Malaysia, 2022

Au Cambodge, la situation est similaire. Les forêts des Cardamomes et du Mondulkiri, terres ancestrales des Bunong, Phnong et Tampuan, ont perdu 28% de leur surface entre 2000 et 2020. Les concessions de caoutchouc et de manioc occupent 1,2 million d’hectares de terres communautaires non titrées. Les communautés autochtones, qui représentent 2% de la population cambodgienne (environ 400 000 personnes), perdent en moyenne 15 000 hectares de forêt par an.

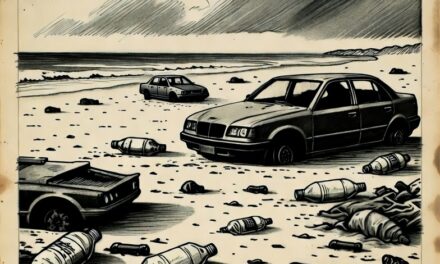

Cette destruction ne résulte pas d’un processus « naturel » de développement. Elle procède de choix politiques et économiques délibérés. Les États d’Asie du Sud-Est ont adopté depuis les années 1970 des modèles de développement extractivistes, privilégiant l’exploitation des ressources naturelles pour l’exportation. Les terres forestières, juridiquement considérées comme « vides » ou « sous-utilisées », sont concédées à des entreprises sans consultation des populations résidentes. Ce phénomène rappelle la présence chinoise en Afrique, autre exemple contemporain de transformation rapide des territoires.

Les peuples forestiers se retrouvent ainsi dépossédés sans compensation. Leurs systèmes fonciers coutumiers, basés sur l’usage collectif et la mobilité, ne sont pas reconnus par les droits étatiques modernes qui exigent titres de propriété, cadastres et sédentarisation. Cette asymétrie juridique transforme en « squatteurs illégaux » des populations présentes sur ces terres depuis des millénaires.

Les mécanismes de l’urbanisation forcée : de la dépossession à l’exil

L’urbanisation des peuples forestiers n’est pas un choix, c’est le résultat d’un processus de dépossession progressive que l’on peut décomposer en quatre phases.

Phase 1 : Fragmentation du territoire. Les concessions forestières et agricoles encerclent les communautés. Les corridors de chasse se réduisent, les ressources s’épuisent, la mobilité devient impossible. Un chasseur Penan parcourait traditionnellement 150 à 200 km² selon les saisons. Désormais, l’espace disponible se limite parfois à 10 km² d’îlots forestiers isolés.

Phase 2 : Effondrement économique. La forêt ne fournit plus suffisamment de ressources pour subsister. Le gibier a fui ou disparu, les arbres fruitiers ont été abattus, les rivières sont polluées par les engrais et pesticides des plantations. Les familles doivent acheter en ville ce qu’elles trouvaient auparavant en forêt : riz, sel, outils. Mais elles n’ont aucun revenu monétaire.

Phase 3 : Pression administrative. Les États poussent à la sédentarisation par diverses incitations et contraintes. Construction d’écoles et dispensaires uniquement dans les centres urbains, conditionnement des aides sociales à une adresse fixe, stigmatisation des modes de vie nomades qualifiés de « primitifs » ou « arriérés ». Les enfants sont scolarisés en malais ou en khmer, perdant l’usage de leur langue maternelle.

Phase 4 : Migration de survie. Face à l’impossibilité de maintenir leur mode de vie, les familles migrent vers les villes. Cette migration s’opère par vagues : d’abord les jeunes hommes cherchant du travail, puis les familles entières, enfin les anciens qui rejoignent leurs enfants. En une ou deux décennies, des communautés entières disparaissent de la forêt, un processus documenté dans les récits historiques de l’immigration et de l’intégration.

💡 DÉFINITION : Déracinement culturel

Le déracinement culturel désigne le processus par lequel un groupe humain perd les conditions matérielles et sociales nécessaires à la reproduction de sa culture. Il ne s’agit pas d’une simple « perte de traditions », mais de la destruction du milieu environnemental et social qui rend cette culture possible et transmissible.

Exemple : Les Bunong ne peuvent transmettre leurs savoirs botaniques si la forêt n’existe plus. Leur langue, comportant 300 termes pour désigner des plantes spécifiques, devient inutilisable en milieu urbain où ces plantes n’existent pas.

Ce processus correspond à ce que l’anthropologue James C. Scott analyse dans The Art of Not Being Governed : la destruction délibérée par les États modernes des modes de vie qui échappent à leur contrôle administratif et fiscal. Les populations nomades ou seminomades constituent une anomalie pour l’État : impossibles à recenser, à taxer, à administrer. Leur sédentarisation et leur intégration urbaine relèvent d’un projet politique de normalisation, indépendamment de leurs intérêts propres.

L’expérience du déracinement : précarité matérielle et souffrance sociale

L’arrivée en ville constitue un choc existentiel. Les migrants forestiers découvrent un environnement dont ils ne maîtrisent aucun code. Along Sega, arrivé à Miri en 2010, témoigne : « Les premiers mois, je ne sortais pas. Trop de voitures, trop de bruit, trop de gens. Je ne savais pas où aller, quoi faire. En forêt, je savais toujours ce qu’il fallait faire. Ici, je ne comprends rien. »

La précarité économique frappe immédiatement. Sans qualification reconnue, sans réseau social urbain, sans maîtrise de la langue nationale, les migrants forestiers occupent les positions les plus basses du marché du travail. Les hommes deviennent journaliers sur les chantiers (50% des Penan urbains), porteurs, gardiens. Les femmes travaillent comme domestiques, vendeuses de rue, ramasseuses de déchets. Les salaires, dérisoires (3 à 5 dollars par jour), suffisent à peine à payer le loyer d’une chambre insalubre en bidonville.

Chiffre révélateur : Une étude menée à Phnom Penh en 2021 montre que les ménages issus de minorités forestières (Bunong, Phnong, Kuy) consacrent 78% de leurs revenus au logement et à l’alimentation, contre 52% pour les ménages khmers urbains. Cette vulnérabilité économique extrême les rend dépendants de l’aide humanitaire et les expose aux crises (maladie, accident, perte d’emploi).

La désintégration sociale accompagne la précarité matérielle. Les structures communautaires qui organisaient la vie en forêt s’effondrent en ville. Les décisions collectives, prises traditionnellement par consensus des anciens, deviennent impossibles dans l’éclatement urbain. Les réseaux d’entraide réciproque, essentiels à la survie en forêt, se délitent face à l’individualisation des trajectoires urbaines. Les familles se fragmentent : certains membres trouvent du travail et s’intègrent, d’autres sombrent dans la marginalité.

L’alcoolisme frappe massivement les hommes migrants. Privés de leurs rôles sociaux traditionnels (chasseurs, protecteurs, transmetteurs de savoirs), confrontés à l’humiliation quotidienne du travail précaire et du mépris urbain, beaucoup développent des conduites addictives. Une enquête sanitaire menée au Sarawak en 2019 estime que 42% des hommes Penan urbanisés de plus de 30 ans présentent une dépendance à l’alcool, contre 8% dans la population générale malaisienne.

Violence symbolique et stigmatisation

Les migrants forestiers subissent une violence symbolique intense, concept central dans la théorie de Bourdieu. Dans l’imaginaire urbain malaisien et cambodgien, ils incarnent le « primitif », le « sauvage », celui qui n’a pas encore accédé à la « civilisation ». Cette stigmatisation traverse toutes les interactions : employeurs qui sous-paient en considérant que « pour eux, c’est déjà beaucoup », fonctionnaires qui refusent l’enregistrement de naissances faute de documents, enseignants qui humilient les enfants autochtones.

Pierre Bourdieu conceptualiserait cette situation comme une double dépossession : matérielle (perte des terres et ressources) et symbolique (dévaluation de tous leurs savoirs et compétences). Ce que les Penan et Bunong savaient faire – et qui constituait leur capital culturel spécifique – devient soudainement sans valeur. Pire, leur identité même devient un stigmate, un handicap social qu’il faudrait cacher pour espérer s’intégrer, un mécanisme observable dans les dynamiques d’alliances et de hiérarchies sociales.

Certains jeunes de deuxième génération adoptent des stratégies de passing : cacher leur origine, ne plus parler leur langue maternelle, adopter les codes vestimentaires et comportementaux de la majorité urbaine. Cette assimilation forcée s’accompagne souvent d’un mal-être identitaire profond, d’un sentiment de trahison envers les aînés, d’une impossibilité à se construire une identité cohérente.

Les femmes subissent des violences spécifiques. Fétichisées comme « exotiques » par le regard colonial persistant, elles sont surexposées au harcèlement sexuel et aux violences domestiques. Les structures patriarcales urbaines, plus rigides que les organisations égalitaires de nombreuses sociétés forestières, les enferment dans des rôles domestiques aliénants.

Résistances et résiliences : maintenir l’identité malgré tout

Face à ce rouleau compresseur, des formes de résistance émergent. Des organisations autochtones se constituent pour défendre les droits fonciers, documenter les violations, porter les revendications devant les tribunaux internationaux. Au Sarawak, la Jaringan Orang Asal SeMalaysia (JOAS) coordonne depuis 2008 les luttes des peuples autochtones. Au Cambodge, le Cambodian Indigenous Youth Association (CIYA) mobilise les jeunes générations.

Ces mobilisations obtiennent des victoires juridiques. En 2018, la Cour d’appel de Malaisie reconnaît pour la première fois le titre foncier coutumier d’une communauté Penan sur 16 000 hectares de forêt. Au Cambodge, plusieurs concessions forestières sont annulées suite aux recours déposés par des communautés Bunong. Ces jurisprudences, bien que limitées, créent des précédents importants.

En ville, les migrants tentent de maintenir des espaces communautaires. Des quartiers entiers se reconstituent autour d’une origine commune. À Kuching, le quartier de Pending regroupe plusieurs centaines de familles Penan. Ils y parlent leur langue, partagent la nourriture selon les normes traditionnelles, organisent des rituels adaptés au contexte urbain. Ces enclaves fonctionnent comme des refuges identitaires, même si elles ne peuvent reconstituer le mode de vie forestier.

La transmission culturelle se réinvente. Des écoles bilingues expérimentales enseignent simultanément en langue autochtone et en langue nationale. Des applications mobiles documentent les savoirs botaniques et linguistiques avant leur disparition complète. Des festivals urbains célèbrent les cultures forestières, permettant aux jeunes générations de renouer avec leurs héritages.

Mais ces résistances restent fragiles. La dynamique structurelle de la déforestation et de l’urbanisation forcée continue, implacable. Chaque année, de nouveaux villages forestiers disparaissent, de nouvelles familles migrent, de nouveaux pans de savoirs millénaires s’éteignent. La question n’est plus de savoir si ces cultures survivront, mais sous quelle forme et à quel prix.

Conclusion

La déforestation et l’urbanisation forcée des peuples autochtones d’Asie du Sud-Est constituent l’une des dernières grandes ruptures anthropologiques de l’histoire humaine. En l’espace de deux générations, des modes de vie pratiqués pendant des millénaires disparaissent, non par choix des populations concernées, mais par destruction délibérée de leurs conditions d’existence.

Ce processus révèle la violence intrinsèque du modèle de développement contemporain. Derrière les discours sur la « croissance » et la « modernisation », se cachent des mécanismes de dépossession qui privent des millions de personnes de leurs terres, de leurs savoirs, de leurs identités. Along Sega et les millions de personnes comme lui paient le prix de notre économie mondialisée, de notre consommation d’huile de palme, de caoutchouc, de bois tropical.

Qu’est-ce qui est vraiment perdu dans ce processus ? Pas seulement des « traditions folkloriques » ou des « modes de vie archaïques », comme le suggère la rhétorique développementiste. Mais des rapports au monde alternatifs, des savoirs écologiques irremplaçables, des organisations sociales égalitaires, des façons d’être humain différentes. Leur disparition nous appauvrit tous, réduisant le champ des possibles humains à un modèle unique : urbain, salarié, consumériste, coupé de la nature.

Et vous, comment pensez-vous qu’on pourrait concilier développement économique et droits des peuples autochtones ? Partagez votre réflexion ou découvrez notre analyse sur la mémoire corporelle que conservent ces populations en milieu urbain.

FAQ

Pourquoi les peuples forestiers d’Asie migrent-ils en ville ?

Les peuples forestiers migrent en ville par nécessité, pas par choix. La déforestation massive (palmier à huile, caoutchouc, mines) détruit leurs territoires de chasse et de cueillette. Sans reconnaissance de leurs droits fonciers coutumiers, ils sont expulsés de leurs terres ancestrales. La forêt résiduelle ne fournit plus assez de ressources pour subsister. La migration urbaine devient la seule option de survie face à l’impossibilité de maintenir leur mode de vie traditionnel.

Combien de personnes sont concernées par cette urbanisation forcée ?

Entre 1990 et 2020, environ 15 millions de personnes issues de peuples forestiers d’Asie du Sud-Est ont été contraintes de quitter leurs territoires. Les Penan de Bornéo (12 000 personnes), les Bunong du Cambodge (60 000), les Orang Rimba de Sumatra (3 000), et des dizaines d’autres groupes autochtones subissent ce processus. Les taux de sédentarisation atteignent 95% pour certains peuples autrefois entièrement nomades.

Quelles sont les principales difficultés rencontrées en ville ?

Les migrants forestiers font face à une triple précarité. Économique d’abord : sans qualification reconnue ni maîtrise de la langue nationale, ils occupent les emplois les plus précaires (journaliers, domestiques) avec des revenus dérisoires. Sociale ensuite : les structures communautaires s’effondrent, les réseaux d’entraide disparaissent, l’alcoolisme et les violences explosent. Symbolique enfin : ils subissent stigmatisation et racisme, leurs savoirs sont dévalorisés, leur identité devient un handicap social.

Existe-t-il des alternatives à cette urbanisation forcée ?

Des alternatives existent mais restent marginales. La reconnaissance juridique des droits fonciers coutumiers permettrait aux communautés de rester sur leurs terres. Des modèles de développement alternatifs (écotourisme communautaire, exploitation durable des produits forestiers) pourraient générer des revenus sans détruire l’environnement. Certaines victoires juridiques (Malaisie 2018) montrent que la résistance organisée peut obtenir des résultats. Mais la dynamique structurelle du capitalisme extractiviste continue d’imposer déforestation et déplacement forcé.

Bibliographie

- Scott, James C. 2009. The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia. New Haven : Yale University Press.

- Bourdieu, Pierre. 1979. La Distinction. Critique sociale du jugement. Paris : Éditions de Minuit.

- Survival International. 2022. The Penan: Nomads of the Borneo Rainforest. London : Survival International Reports.

- Li, Tania Murray. 2014. Land’s End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier. Durham : Duke University Press.

- Ironside, Jeremy. 2009. Land Alienation and Indigenous Peoples in Cambodia. Phnom Penh : NGO Forum on Cambodia.

- Centre for Rainforest Studies Malaysia. 2022. Deforestation and Indigenous Displacement in Sarawak: 1990-2020. Kuching : CRSM Publications.

- CIFOR (Center for International Forestry Research). 2021. Southeast Asian Forests: Trends, Impacts, Indigenous Communities. Bogor : CIFOR Reports.

💬 Cet article vous a interpellé ? Partagez-le pour sensibiliser aux enjeux des peuples autochtones !