Le 14 juillet 2013, trois militantes américaines publient un hashtag qui changera l’histoire : #BlackLivesMatter. En quelques années, ce cri numérique devient un mouvement planétaire qui remet en question la narration historique dominante sur les violences policières et le racisme systémique. Des manuels scolaires sont réécrits, des statues déboulonnées, des récits officiels contestés. Ce phénomène illustre une dynamique fondamentale : les mouvements sociaux ne se contentent pas d’agir dans l’histoire, ils réécrivent l’histoire elle-même.

De la Révolution française aux mobilisations climatiques contemporaines, les mouvements sociaux façonnent notre mémoire collective et transforment les récits dominants. Mais comment s’opère cette réécriture ? Quels mécanismes sociologiques permettent à des groupes contestataires de modifier notre compréhension du passé et du présent ? Explorons les ressorts de cette dynamique où action collective et production historique s’entremêlent.

Table des matières

Les mouvements sociaux : acteurs de transformation historique

Qu’est-ce qu’un mouvement social ?

Un mouvement social désigne, selon le sociologue Alain Touraine dans La Voix et le regard (1978), une action collective orientée vers la transformation des rapports de domination qui structurent la société. Contrairement à une simple émeute ou une manifestation ponctuelle, le mouvement social s’inscrit dans la durée et possède une conscience de soi : ses acteurs se reconnaissent comme membres d’un collectif porteur d’un projet de changement.

Cette définition s’ancre dans une tradition sociologique qui remonte à Émile Durkheim et sa théorie de la conscience collective. Pour Durkheim, toute société partage un ensemble de croyances, valeurs et sentiments communs qui assurent sa cohésion. Les mouvements sociaux émergent précisément lorsque cette conscience collective entre en crise : quand un groupe social perçoit un décalage insupportable entre les valeurs proclamées (égalité, justice) et la réalité vécue (discriminations, exploitation).

💡 DÉFINITION : Action collective

L’action collective désigne l’engagement coordonné de plusieurs individus en vue d’atteindre un objectif commun. Elle peut prendre diverses formes : manifestations, grèves, pétitions, boycotts ou actions directes. Les sociologues Charles Tilly et Sidney Tarrow ont montré que ces actions suivent des répertoires historiquement situés : chaque époque développe ses propres modes de contestation.

Le rôle historique des mouvements sociaux

Charles Tilly, dans La France conteste (1986), démontre que les mouvements sociaux constituent le principal moteur des transformations démocratiques modernes. En analysant trois siècles de contestations en France, il établit que chaque avancée sociale majeure — suffrage universel, droit de grève, protection sociale — résulte de mobilisations populaires prolongées.

Cette perspective s’oppose radicalement à une lecture élitiste de l’histoire où seuls les « grands hommes » feraient avancer les sociétés. Les mouvements sociaux révèlent au contraire que l’histoire s’écrit « d’en bas », par l’action collective des dominés qui refusent leur condition. Le mouvement ouvrier du XIXe siècle, les luttes anticoloniales du XXe, le féminisme contemporain : autant de forces qui ont imposé de nouveaux droits contre la résistance des pouvoirs établis.

La réécriture de l’histoire : mécanismes sociologiques

Produire des contre-récits

Les mouvements sociaux ne se contentent pas d’exiger des réformes : ils produisent des récits alternatifs de l’histoire. Le sociologue américain David Snow a théorisé ces « cadrages interprétatifs » (frame analysis) dans les années 1980. Selon lui, tout mouvement social doit accomplir un travail de cadrage pour rendre visible l’injustice, identifier les responsables et proposer des solutions.

Prenons l’exemple du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Dans les années 1950, l’histoire officielle présentait la ségrégation comme un « problème du Sud » relevant de traditions locales. Le mouvement a progressivement imposé un nouveau cadre interprétatif : la ségrégation comme système national de domination raciale inscrit dans les lois fédérales et l’économie capitaliste. Cette réécriture s’est matérialisée dans les manuels scolaires, les musées, les commémorations officielles.

Plus récemment, les mouvements de jeunesse révolutionnaire à travers le monde ont transformé la perception historique de la contestation juvénile : de « révoltes immatures », ces actions sont désormais reconnues comme des moments fondateurs de changement social.

La lutte pour la reconnaissance symbolique

Pierre Bourdieu dans La Distinction (1979) analyse comment les groupes sociaux luttent pour imposer leur vision légitime du monde. Cette lutte pour la reconnaissance symbolique s’intensifie particulièrement autour de la mémoire historique.

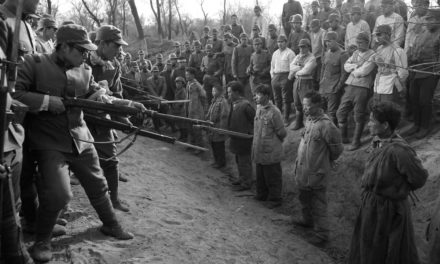

Les mouvements sociaux contestent la violence symbolique : cette domination invisible par laquelle les dominants imposent leur interprétation de l’histoire comme seule vérité objective. Exemple concret : pendant des décennies, l’historiographie coloniale présentait la colonisation comme une « mission civilisatrice ». Les mouvements anticolonialistes puis postcoloniaux ont progressivement imposé un contre-récit : la colonisation comme système d’exploitation et de destruction culturelle.

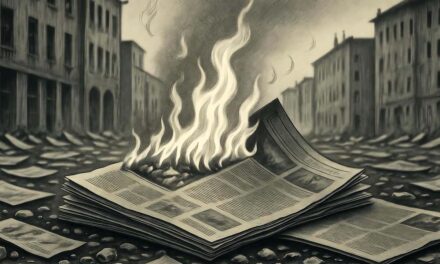

Cette réécriture historique passe par plusieurs canaux : publications académiques alternatives, création artistique engagée, manifestations commémoratives, exigences de réformes dans l’enseignement de l’histoire. Le mouvement féministe a ainsi obtenu l’intégration de l’histoire des femmes dans les programmes scolaires, rendant visible une moitié de l’humanité longtemps effacée des récits historiques dominants.

📊 CHIFFRE-CLÉ

Selon une étude de l’UNESCO (2019), 67% des contenus historiques présents dans les manuels scolaires mondiaux ont été modifiés sous la pression de mouvements sociaux au cours des 50 dernières années, particulièrement concernant le colonialisme, le genre et les minorités.

Mémoire collective et commémoration

Maurice Halbwachs, sociologue durkheimien, introduit dans Les Cadres sociaux de la mémoire (1925) le concept de mémoire collective : notre souvenir du passé est toujours socialement construit, jamais purement individuel. Les groupes sociaux sélectionnent, organisent et transmettent certains souvenirs tout en en oubliant d’autres.

Les mouvements sociaux jouent un rôle crucial dans cette sélection mémorielle. Ils luttent contre l’amnésie collective organisée qui efface les épisodes gênants pour les pouvoirs dominants. Le mouvement pour la mémoire de l’esclavage en France a ainsi obtenu en 2001 la reconnaissance officielle de la traite négrière comme crime contre l’humanité, puis l’instauration d’une journée commémorative nationale.

Cette bataille mémorielle se manifeste aussi dans l’espace public : déboulonnage de statues de figures esclavagistes, renommage de rues, création de musées consacrés aux victimes de l’histoire. Chaque monument devient un enjeu de lutte symbolique où se joue la légitimité des différentes interprétations du passé.

Mouvements sociaux contemporains : nouvelles écritures de l’histoire

L’ère numérique transforme l’action collective

Les mouvements sociaux du XXIe siècle utilisent les technologies numériques pour amplifier leur capacité de réécriture historique. Manuel Castells dans Réseaux d’indignation et d’espoir (2012) analyse comment les mobilisations contemporaines (Printemps arabes, Occupy, Indignados) créent des contre-publics numériques qui diffusent instantanément des récits alternatifs à l’échelle planétaire.

Le mouvement #MeToo illustre cette dynamique : en quelques mois, des millions de témoignages individuels ont formé un récit collectif qui a transformé la perception historique des violences sexuelles. Ce qui était présenté comme des « incidents isolés » est devenu visible comme système structurel de domination patriarcale. Cette réécriture s’est imposée dans le débat public, le droit, les institutions, avec une rapidité sans précédent.

Le mouvement climatique mené par la jeunesse mondiale (Fridays for Future) opère une réécriture similaire : il impose l’urgence écologique comme enjeu historique majeur, contestant le récit dominant du progrès industriel illimité. Greta Thunberg et des millions de jeunes mobilisés transforment la narration historique contemporaine en plaçant la crise climatique au centre du récit.

Limites et contradictions

Cette capacité de réécriture historique connaît néanmoins des limites structurelles. François Dubet souligne dans La Galère (1987) que tous les mouvements sociaux ne possèdent pas les mêmes ressources pour imposer leur vision. Les groupes les plus dominés peinent à accéder aux espaces légitimes de production du savoir historique : médias, universités, institutions culturelles.

Par ailleurs, la réécriture historique ne garantit pas automatiquement le changement social concret. On peut observer des situations où les pouvoirs dominants « récupèrent » symboliquement les revendications des mouvements sociaux tout en maintenant les structures de domination. Le sociologue Luc Boltanski nomme ce processus « critique artiste » : l’intégration superficielle des critiques qui neutralise leur potentiel transformateur.

Qu’est-ce que cela change pour nous ?

Comprendre le rôle des mouvements sociaux dans l’écriture de l’histoire nous invite à porter un regard critique sur les récits historiques dominants. L’histoire n’est jamais neutre : elle est toujours le produit de luttes entre groupes sociaux aux intérêts divergents.

Cette prise de conscience sociologique possède une dimension émancipatrice. Elle révèle que l’histoire n’est pas figée : les récits établis peuvent être contestés, les mémoires oubliées peuvent être retrouvées, les voix marginalisées peuvent être entendues. Chaque génération réécrit l’histoire en fonction de ses propres luttes et interrogations.

Les mouvements sociaux nous rappellent que nous sommes tous, à notre échelle, des acteurs potentiels de cette réécriture historique. Chaque action collective contribue à façonner la mémoire collective de demain.

📚 POUR ALLER PLUS LOIN :

→ Comprendre la conscience collective selon Durkheim

→ Pierre Bourdieu et la violence symbolique dans l’histoire

→ Les 5 mouvements de jeunesse qui ont transformé l’histoire

💬 Partagez cet article si la sociologie de l’histoire vous passionne !

FAQ

Comment les mouvements sociaux parviennent-ils à transformer les récits historiques dominants ?

Les mouvements sociaux transforment les récits historiques par un travail de « cadrage interprétatif » qui rend visible des injustices auparavant naturalisées. Ils créent des contre-publics (médias alternatifs, espaces de discussion), produisent des savoirs critiques et exercent une pression politique pour modifier l’enseignement de l’histoire. Le succès dépend de leur capacité à mobiliser durablement et à accéder aux institutions légitimes de production du savoir.

Quels sont les exemples historiques majeurs de réécriture par les mouvements sociaux ?

Le mouvement ouvrier a imposé l’histoire sociale face à l’histoire des élites. Les mouvements anticoloniaux ont contesté le récit de la « mission civilisatrice ». Le féminisme a intégré l’histoire des femmes dans les programmes scolaires. Plus récemment, Black Lives Matter remet en question la narration historique sur le racisme systémique. Chaque époque connaît ces luttes mémorielles.

Pourquoi certains mouvements sociaux échouent-ils à modifier le récit historique ?

L’échec s’explique par plusieurs facteurs : manque de ressources culturelles et économiques, répression politique, absence d’alliance avec des intellectuels légitimes, ou récupération symbolique par les dominants. Pierre Bourdieu montre que les groupes les plus dominés peinent à imposer leur vision faute de « capital symbolique ». La durabilité du mouvement et sa capacité d’institutionnalisation sont également cruciales.

Quelle est la différence entre mémoire collective et histoire officielle ?

La mémoire collective (concept de Maurice Halbwachs) désigne les souvenirs partagés par un groupe social, transmis de génération en génération. L’histoire officielle est la version institutionnalisée et légitimée par les pouvoirs dominants. Les mouvements sociaux luttent pour transformer la mémoire collective marginalisée en histoire officielle reconnue, comme l’ont fait les mouvements pour la mémoire de l’esclavage.

Les réseaux sociaux ont-ils amplifié le pouvoir de réécriture historique des mouvements ?

Oui, considérablement. Manuel Castells montre que les technologies numériques permettent une diffusion instantanée de récits alternatifs à l’échelle mondiale. #MeToo a ainsi transformé la perception des violences sexuelles en quelques mois. Cependant, cette amplification s’accompagne de nouvelles formes de contrôle (algorithmes, désinformation) et ne remplace pas l’ancrage dans des luttes concrètes et durables.

Bibliographie

- Bourdieu, Pierre. 1979. La Distinction : Critique sociale du jugement. Paris : Éditions de Minuit.

- Castells, Manuel. 2012. Réseaux d’indignation et d’espoir : Mouvements sociaux dans l’ère d’Internet. Paris : Armand Colin.

- Halbwachs, Maurice. 1925. Les Cadres sociaux de la mémoire. Paris : Albin Michel.

- Tilly, Charles. 1986. La France conteste de 1600 à nos jours. Paris : Fayard.

- Touraine, Alain. 1978. La Voix et le regard. Paris : Seuil.

Article rédigé par Élisabeth de Marval | Octobre 2023 | Sociologie des mouvements sociaux