Novembre 2015. L’image d’Aylan Kurdi, enfant syrien noyé sur une plage turque, bouleverse l’opinion mondiale. En quelques heures, les discours sur les réfugiés basculent : de « menace » à « victimes ». Cette transformation éclair révèle un mécanisme puissant mais méconnu : les récits historiques de l’immigration ne sont pas de simples souvenirs, ils structurent nos politiques et nos attitudes face aux migrations actuelles.

Pourquoi certaines sociétés accueillent-elles favorablement les nouveaux arrivants tandis que d’autres se crispent ? La réponse ne réside pas uniquement dans l’économie ou la démographie, mais dans les narratifs collectifs que chaque société construit autour de son passé migratoire. Cet article explore comment ces récits façonnent notre présent et quels outils la sociologie nous donne pour les décrypter.

Table des matières

La mémoire collective, matrice de nos perceptions

Quand l’histoire devient grille de lecture

Les récits historiques fonctionnent comme des schèmes interprétatifs que les sociétés mobilisent pour comprendre les phénomènes migratoires contemporains. Maurice Halbwachs, dans La Mémoire collective (1950), montre que nos souvenirs sont toujours reconstruits en fonction des cadres sociaux du présent.

💡 DÉFINITION : Mémoire collective

Ensemble des représentations partagées qu’un groupe social conserve de son passé. Elle ne reproduit pas fidèlement l’histoire mais la reconstruit selon les enjeux du présent.

Exemple : La « crise migratoire » de 2015 est souvent comparée aux migrations d’après-guerre, bien que les contextes soient radicalement différents.

Aux États-Unis, le mythe du melting pot structure encore les débats sur l’immigration malgré ses limites historiques. Ce récit d’une nation construite par les immigrants coexiste avec une réalité bien plus complexe : exclusions raciales, quotas restrictifs du Chinese Exclusion Act (1882) ou des lois sur l’immigration de 1924.

En Europe, les récits divergent fortement selon les héritages coloniaux. La France maintient un discours républicain d’assimilation lié à son passé colonial, tandis que l’Allemagne a longtemps défendu un modèle jus sanguinis (droit du sang) avant d’évoluer vers une conception plus inclusive dans les années 2000.

Le poids des traumatismes historiques

Les événements majeurs du XXe siècle ont forgé des mémoires traumatiques qui conditionnent les réactions face aux migrations. Les deux guerres mondiales ont généré 60 millions de déplacés en Europe, créant une infrastructure d’accueil mais aussi des réflexes de méfiance envers « l’étranger ».

La décolonisation (1945-1975) a provoqué des flux massifs : 8 millions de personnes entre l’Algérie et la France, 14 millions lors de la partition de l’Inde en 1947. Ces migrations post-coloniales alimentent encore aujourd’hui des débats sur l’identité nationale et l’intégration.

Le génocide rwandais (1994) ou les guerres yougoslaves (1991-2001) ont ancré dans la conscience collective l’image du « réfugié authentique » fuyant la guerre, créant une hiérarchie implicite entre « vraies » et « fausses » migrations.

Médias, politique et construction des narratifs

L’amplification médiatique des récits

Les médias ne se contentent pas de refléter les récits historiques : ils les produisent et les transforment. Teun van Dijk, dans Racism and the Press (1991), analyse comment les journaux européens cadrent systématiquement l’immigration comme « problème » plutôt que comme processus social neutre.

Une étude du CNRS sur la presse française (2015-2020) révèle que 68% des articles sur l’immigration utilisent un vocabulaire de crise : « vague », « afflux », « submersion ». Ce champ lexical réactive les récits de « grande invasion » ancrés dans l’imaginaire collectif européen.

À l’inverse, certains médias mobilisent des contre-récits. Le Guardian britannique a développé depuis 2015 une rubrique « The New Arrivals » valorisant les parcours d’intégration réussie, tentant de construire un narratif alternatif.

Cette bataille des récits renvoie aux mécanismes de stigmatisation sociale analysés par Erving Goffman : les migrants deviennent porteurs d’une « identité sociale discréditée » par l’accumulation de représentations négatives.

Instrumentalisation politique des mémoires

Les acteurs politiques puisent stratégiquement dans le répertoire des récits historiques pour légitimer leurs positions. Les discours populistes européens réactivent régulièrement la mémoire des « grandes invasions barbares » (IVe-VIe siècles) ou de l’expansion ottomane (XVe-XVIIe siècles) pour justifier des politiques restrictives.

En 2018, le gouvernement hongrois de Viktor Orbán a lancé une campagne intitulée « Arrêtons l’invasion », mobilisant explicitement la mémoire du siège ottoman de Budapest (1541). Cette stratégie transforme un événement vieux de cinq siècles en grille de lecture du présent.

À l’opposé, les partisans de politiques d’accueil invoquent d’autres récits : l’exode des boat people vietnamiens (1975-1995) et leur intégration réussie, ou les réfugiés espagnols de la Guerre civile (1936-1939) accueillis par la France.

Ces usages politiques illustrent ce que Pierre Bourdieu nomme la violence symbolique : imposer comme naturelle une vision du monde qui sert des intérêts particuliers.

La pluralité des mémoires communautaires

Les récits historiques ne sont jamais monolithiques. Au sein d’une même société coexistent des mémoires concurrentes selon les groupes sociaux, générations et appartenances ethniques.

Les descendants d’immigrés italiens en France ne portent pas la même mémoire que les descendants de l’immigration maghrébine. Les premiers peuvent se référer au « temps où les Italiens aussi étaient discriminés » pour relativiser le racisme actuel ; les seconds soulignent la persistance d’une discrimination spécifiquement racialisée.

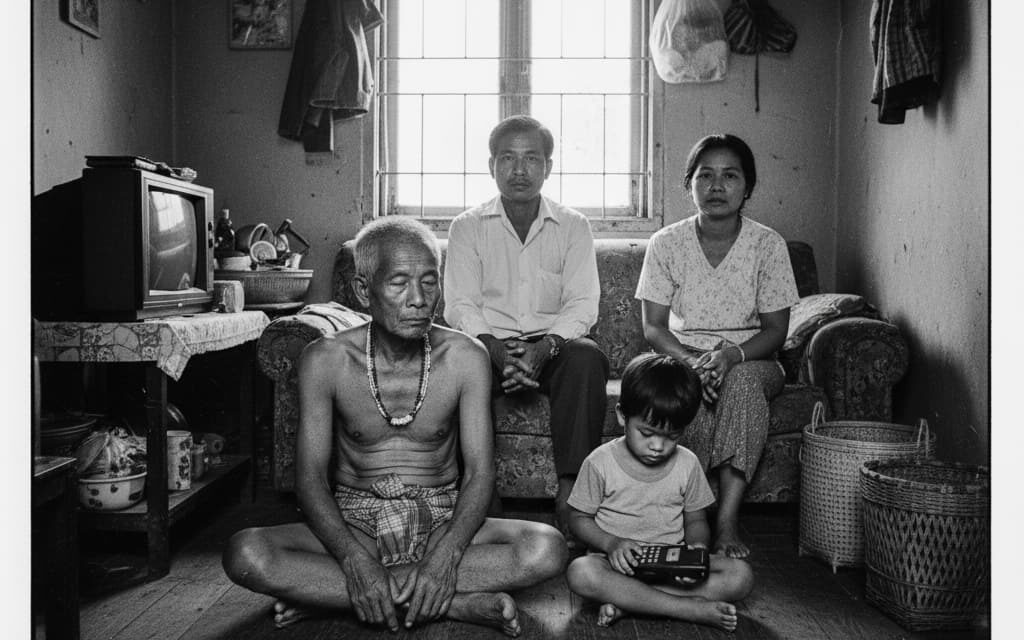

Abdelmalek Sayad, dans La Double Absence (1999), montre que les migrants eux-mêmes construisent leur propre récit migratoire, souvent en tension avec celui de la société d’accueil. Le mythe du « retour au pays » structure l’expérience migratoire même lorsqu’il ne se réalise jamais.

Cette diversité narrative rejoint la construction sociale des frontières : ce n’est pas la frontière géographique qui définit le groupe, mais les récits partagés d’appartenance.

Ce que l’histoire nous apprend pour aujourd’hui

Des trajectoires d’intégration longues et non linéaires

L’analyse historique dément l’idée d’une « crise » migratoire sans précédent. Entre 1870 et 1914, 30% de la populationde New York était née à l’étranger — un taux similaire à certaines villes européennes actuelles. Les États-Unis comptaient 13,5 millions d’immigrés en 1910 pour 92 millions d’habitants, soit une proportion supérieure à celle de l’Europe aujourd’hui.

Surtout, l’histoire révèle que l’intégration est un processus générationnel. Les Italiens ou Polonais arrivés en France dans les années 1920 ont connu des discriminations massives. Il a fallu deux à trois générations pour que leur intégration soit considérée comme « réussie ».

Cette temporalité longue contredit les discours exigeant une intégration immédiate. Elle rejoint la notion d’habitus de Bourdieu : les dispositions sociales se transforment lentement, par imprégnation progressive d’un nouvel environnement.

Comprendre les récits pour désamorcer les tensions

Prendre conscience des mécanismes de construction des récits historiques permet d’adopter un regard critique sur les discours actuels. Trois questions sociologiques peuvent éclairer les débats :

Qui produit le récit dominant ? Identifier les acteurs (médias, partis politiques, intellectuels) qui façonnent la mémoire collective révèle les rapports de pouvoir sous-jacents.

Quels éléments historiques sont occultés ? Les récits nationaux tendent à invisibiliser certaines réalités : le travail des immigrés dans la reconstruction d’après-guerre, leur contribution économique, les réussites d’intégration.

Comment ce récit sert-il des intérêts actuels ? Tout récit historique mobilisé dans le débat public répond à des enjeux contemporains, qu’il s’agisse de légitimer des politiques ou de construire une identité collective.

Limites et précautions méthodologiques

Attention toutefois à ne pas tomber dans le présentisme : plaquer nos catégories actuelles sur le passé déforme la compréhension historique. L’immigration du XIXe siècle s’inscrivait dans des contextes économiques, politiques et culturels radicalement différents.

Par ailleurs, invoquer l’histoire n’est pas toujours pertinent. Comparer la « crise migratoire » de 2015 (1,2 million d’arrivées en Europe) aux déplacements de population de 1945 (60 millions) peut minimiser les défis d’accueil réels ou inversement dramatiser artificiellement la situation.

Enfin, les récits historiques peuvent enfermer les migrants dans une position de « victimes éternelles » ou à l’inverse de « menaces permanentes », niant leur capacité d’action et leur diversité. La sociologie nous invite à reconnaître leur agency : leur capacité à agir, construire leur projet et transformer les sociétés d’accueil.

Pour une lecture éclairée des migrations

Les récits historiques de l’immigration ne sont ni neutres ni figés. Ils constituent des outils politiques et sociaux qui structurent nos perceptions, orientent nos politiques et conditionnent l’expérience même des migrants.

Comprendre ces mécanismes ne résout pas les tensions migratoires, mais permet un débat plus honnête et nuancé. Comment voulons-nous que notre époque soit racontée dans cent ans ? Cette question devrait guider nos choix collectifs face aux migrations actuelles.

📚 POUR ALLER PLUS LOIN :

→ Découvrez comment les frontières se construisent socialement au-delà de leur réalité géographique

→ Explorez le concept de stigmate chez Goffman pour comprendre la construction des identités marginalisées

→ Approfondissez la notion d’habitus pour saisir les mécanismes d’intégration sociale

💬 Partagez cet article pour alimenter un débat éclairé sur les migrations !

FAQ

Qu’est-ce qu’un récit historique de l’immigration ?

Un récit historique de l’immigration est une construction narrative collective qui sélectionne, organise et interprète les faits passés liés aux migrations. Il ne reproduit pas objectivement l’histoire mais la reconstruit selon les enjeux sociaux et politiques du présent, influençant ainsi nos perceptions des migrations actuelles.

Comment les récits historiques influencent-ils les politiques migratoires ?

Les récits historiques façonnent l’opinion publique qui, à son tour, contraint les décisions politiques. Un récit valorisant l’apport des immigrés facilite les politiques d’accueil ; inversement, un récit catastrophiste légitime les restrictions. Les acteurs politiques mobilisent stratégiquement ces mémoires pour justifier leurs choix.

Pourquoi les récits migratoires diffèrent-ils selon les pays ?

Chaque société construit ses récits selon son histoire spécifique : passé colonial, traditions d’émigration ou d’immigration, événements traumatiques. La France met en avant son modèle républicain, les États-Unis leur mythe du melting pot, l’Allemagne a longtemps privilégié le jus sanguinis. Ces différences reflètent des rapports distincts à la nation et à l’altérité.

Les récits historiques peuvent-ils évoluer ?

Oui, les récits historiques sont constamment réinterprétés. De nouveaux événements, des recherches académiques ou des mouvements sociaux peuvent transformer la mémoire collective. Ainsi, la mémoire de l’esclavage ou de la colonisation a profondément évolué en Europe depuis les années 2000, modifiant les débats sur l’immigration post-coloniale.

Comment utiliser les récits historiques de manière constructive ?

Une approche critique des récits historiques permet de : 1) déconstruire les mythes simplificateurs, 2) reconnaître la diversité des expériences migratoires, 3) identifier les permanences et les ruptures pour mieux comprendre le présent, 4) promouvoir des narratifs plus inclusifs valorisant l’apport mutuel des migrants et des sociétés d’accueil.

Bibliographie

- Halbwachs, Maurice. 1950. La Mémoire collective. Paris : Presses Universitaires de France.

- Sayad, Abdelmalek. 1999. La Double Absence : Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré. Paris : Seuil.

- Van Dijk, Teun A. 1991. Racism and the Press. Londres : Routledge.

- Noiriel, Gérard. 2018. Le Creuset français : Histoire de l’immigration XIXe-XXe siècles. Paris : Seuil.

- Bourdieu, Pierre. 1979. La Distinction : Critique sociale du jugement. Paris : Éditions de Minuit.

Article rédigé par Élisabeth de Marval | Novembre 2025 | Migration et mobilité