Emma, 19 ans, fixe son écran. « -70% sur tout le site ! » Trois clics. Quinze articles. 47 euros. Cette scène, banale, se répète des millions de fois chaque jour. Pourtant, derrière ce geste anodin se cache un mécanisme sociologique que Thorstein Veblen avait déjà identifié en 1899.

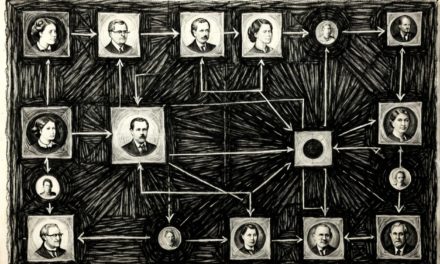

Le sociologue américain théorisait la consommation ostentatoire : cette tendance de la classe de loisir à afficher sa richesse par l’achat de biens superflus. Plus d’un siècle plus tard, ce phénomène s’est démocratisé au point de devenir une addiction planétaire. Paradoxe : les plus démunis s’appauvrissent pour paraître riches, tandis que les véritables fortunes cultivent une discrétion calculée.

Table des matières

Veblen et la naissance de l’exhibition vestimentaire

En 1899, Veblen publie La Théorie de la classe de loisir. Il y décrypte les mécanismes de la bourgeoisie américaine, dont les femmes paradent en crinolines nécessitant des mètres de tissu et des heures de confection.

Sa thèse centrale : « Il ne suffit pas de posséder la richesse. Elle doit être apparente pour inspirer le respect. » Les vêtements victoriens incarnent cette logique. Corsets entravant la respiration, traînes balayant les trottoirs, cols empesés : leur impracticité même constitue le message social. « Je n’ai pas besoin de travailler de mes mains. »

💡 DÉFINITION : Consommation ostentatoire

Acquisition de biens non pour leur utilité, mais pour signaler son statut social. Plus un objet est inutile et coûteux, plus il démontre l’exemption du travail productif.

Exemple : Les crinolines victoriennes rendaient impossible tout travail manuel, prouvant ainsi l’oisiveté de leur propriétaire.

Cette logique crée déjà l’obsolescence programmée sociale : renouveler sa garde-robe selon les caprices parisiens démontre une capacité de gaspillage réservée aux privilégiés. La mode devient un instrument de distinction de classe par l’épuisement financier.

Le basculement s’opère dans l’entre-deux-guerres. Les grands magasins démocratisent l’accès aux apparences de luxe. La secrétaire peut désormais singer la toilette de sa patronne, moyennant endettement et contrefaçon. Mais cette démocratisation révèle sa dimension perverse : loin d’abolir les hiérarchies, elle les complexifie.

La fast fashion : consommation ostentatoire 2.0

Aujourd’hui, la fast fashion amplifie ces mécanismes à une échelle industrielle inédite. Les chiffres donnent le vertige : 88 Boeing 777 décollent quotidiennement pour acheminer un million de vêtements vers l’Europe. Shein propose 7200 nouveaux modèles par jour. Cette mécanique dépasse l’entendement humain.

Quand les algorithmes vampirisent nos désirs

L’intelligence artificielle analyse chaque clic, chaque pause, chaque abandon de panier. Elle anticipe nos envies, nous propose exactement l’objet que nous ne savions pas vouloir. Cette personnalisation masque une surveillance comportementale invisible d’une redoutable efficacité.

Les neuroscientifiques l’ont démontré : l’achat compulsif active les mêmes circuits cérébraux que les drogues dures. La dopamine libérée lors de l’ajout au panier procure un plaisir chimique immédiat. Mais comme toute drogue, elle exige des doses croissantes.

L’industrie textile l’a compris. Les collections ne suivent plus les saisons naturelles, mais le rythme de nos décharges dopaminergiques. Quinze à vingt collections annuelles remplacent les quatre traditionnelles. Cette accélération désynchronise notre rapport au vêtement, transformé en produit jetable.

L’effet Veblen inversé

Paradoxe troublant : dans la fast fashion, l’effet Veblen s’inverse partiellement. La « bonne affaire » devient elle-même un marqueur social. Exhiber sa capacité à dénicher des pièces tendance à prix dérisoire constitue une nouvelle forme de distinction.

Cette inversion révèle une mutation profonde. La démonstration de richesse cède le pas à l’exhibition d’un capital culturel : connaître les codes, maîtriser les plateformes, anticiper les tendances. 40% des jeunes Américains ont acheté sur ces plateformes dans les douze derniers mois.

Les influenceuses en sont les prêtresses modernes. Leurs « hauls » vestimentaires ritualisent la consommation compulsive, transformant l’acte d’achat en spectacle.

Violence symbolique du jetable

Pierre Bourdieu parlerait de violence symbolique : cette domination qui s’exerce avec la complicité inconsciente de ceux qui la subissent. La fast fashion incarne ce concept, révélant comment l’habitus bourgeois façonne nos désirs les plus intimes.

Elle culpabilise les consommatrices incapables de suivre le rythme. Elle pathologise celles qui portent deux fois le même vêtement. Elle stigmatise celles qui ne maîtrisent pas les codes changeants. Cette pression génère un stress vestimentaire inédit.

Simultanément, elle invisibilise les coûts réels. Les ouvrières bangladaises travaillant seize heures pour trois euros restent abstraites. L’épuisement des nappes phréatiques par la teinture demeure incompréhensible. L’accumulation dans les décharges du Ghana échappe à notre quotidien.

Cette invisibilisation constitue la condition même du système. Affronter la réalité rendrait l’achat psychologiquement impossible pour la plupart.

Une génération écartelée entre conscience et compulsion

Léa, 22 ans, étudiante en environnement : « Je sais que c’est mal. Intellectuellement, je comprends l’impact. Mais quand l’algorithme me propose exactement ce qui me ferait plaisir… J’ai l’impression de combattre contre moi-même. »

Cette génération, la plus éduquée sur les enjeux environnementaux, se trouve piégée dans des comportements qu’elle réprouve. Cette schizophrénie comportementale illustre l’effet Veblen inversé : la consommation ostentatoire s’accompagne désormais de sa propre critique.

Pourtant, des signaux faibles émergent. Le « thrifting » connaît un essor fulgurant, non plus par nécessité, mais comme nouveau marqueur de distinction. Porter du vintage devient plus valorisé qu’exhiber les dernières nouveautés chinoises. Même cette rébellion générationnelle contre le travail traditionnel se reflète dans de nouveaux rapports à la consommation.

La sobriété ostentatoire

Dans certains milieux aisés, exhiber sa capacité à se passer de fast fashion devient un marqueur de classe. Cette sobriété ostentatoire ranime paradoxalement l’esprit veblenien originel : se distinguer par le gaspillage de temps et d’attention plutôt que d’argent.

Choisir soigneusement quelques pièces durables exige un investissement intellectuel que seules les classes privilégiées peuvent s’offrir. Cette évolution s’inscrit dans la logique de l’ultra-richesse contemporaine, qui privilégie la discrétion calculée à l’étalage vulgaire.

Ironie ultime : les mécanismes de domination s’adaptent aux contraintes environnementales sans remettre en cause leurs logiques fondamentales.

Tentatives de régulation

La France a adopté en juin 2025 une taxe de 5 euros par article, portée à 10 euros en 2030. Cette velléité régulatrice fait sourire : le coût moyen d’un article sur les plateformes chinoises s’élève à 14 dollars, rendant cette taxation presque dérisoire.

L’interdiction de publicité révèle l’embarras des pouvoirs publics. Incapables d’attaquer le système économique à sa source, ils s’attaquent à ses manifestations les plus visibles.

Conclusion : repenser notre rapport au vêtement

Trois vérités émergent. La prédiction veblenienne s’accomplit : la consommation ostentatoire s’est démocratisée au point de devenir autodestructrice. Cette industrie révèle l’essence du capitalisme contemporain, sa capacité à transformer nos désirs intimes en instruments de contrôle. Mais l’émergence d’une conscience écologique ouvre des possibles inédits.

L’avenir sera-t-il celui d’une accélération vers l’abîme ou d’une réinvention radicale ? La réponse dépend de notre capacité à sortir de l’hypnose consumériste pour retrouver la puissance créatrice qui sommeille en nous.

Derrière chaque vêtement se cache une question existentielle : qui suis-je ? Cette question, aucun algorithme ne pourra jamais y répondre à notre place.

📚 POUR ALLER PLUS LOIN :

→ Découvrez comment le minimalisme devient une nouvelle forme de distinction sociale

→ Explorez les mécanismes de l’économie du partage entre solidarité et capitalisme

→ Comprenez pourquoi l’humanité accepte les inégalités croissantes

💬 Partagez cet article si la sociologie de la mode vous interpelle !

FAQ

Qu’est-ce que la consommation ostentatoire selon Veblen ?

La consommation ostentatoire désigne l’acquisition de biens non pour leur utilité réelle, mais pour signaler son statut social. Veblen montre que plus un objet est inutile et coûteux, plus il démontre la richesse de son propriétaire. Ce concept explique pourquoi nous achetons souvent des produits que nous n’utiliserons jamais vraiment.

Pourquoi la fast fashion est-elle si addictive ?

La fast fashion exploite nos circuits neurologiques de récompense. Chaque achat déclenche une libération de dopamine, créant un plaisir immédiat. Les algorithmes des plateformes amplifient ce phénomène en proposant exactement ce qui nous tente. Cette mécanique ressemble aux mécanismes des addictions aux substances, nécessitant des doses croissantes pour maintenir le plaisir.

Comment la fast fashion reproduit-elle les inégalités sociales ?

Paradoxalement, la démocratisation de la mode crée de nouvelles distinctions. Savoir décrypter les codes changeants, maîtriser les plateformes, anticiper les tendances devient un capital culturel. Les classes privilégiées se distinguent désormais par leur capacité à refuser la fast fashion au profit de pièces durables, créant une « sobriété ostentatoire » qui exclut tout autant.

Quel est l’impact environnemental de la fast fashion ?

88 Boeing 777 décollent quotidiennement pour transporter un million de vêtements. L’industrie textile pourrait représenter 26% des émissions mondiales de CO2 d’ici 2050. La teinture épuise les nappes phréatiques. Les décharges textiles s’accumulent au Ghana et au Bangladesh. Cette industrie incarne l’insoutenabilité du modèle de croissance infinie.

Existe-t-il des alternatives à la fast fashion ?

Le « thrifting » (seconde main), les applications de revente entre particuliers, et les marques privilégiant durabilité et réparabilité se développent. Certains consommateurs adoptent une approche minimaliste, choisissant moins mais mieux. Ces alternatives restent marginales mais signalent une évolution des mentalités, particulièrement chez les jeunes générations écartelées entre conscience écologique et pression sociale.

Bibliographie

- Veblen, Thorstein. 1899 (2007). La Théorie de la classe de loisir. Paris : Gallimard.

- Bourdieu, Pierre. 1979. La Distinction. Critique sociale du jugement. Paris : Éditions de Minuit.

- Lipovetsky, Gilles. 1987. L’Empire de l’éphémère. La mode et son destin dans les sociétés modernes. Paris : Gallimard.

- Ellen MacArthur Foundation. 2017. A New Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future.

- McKinsey & Company. 2024. The State of Fashion 2024.